今、デジタルトランスフォーメーション(DX)に向けた取り組みの成果が注目されている企業の特徴として、「マーケティング」領域の経験者がDX推進のリーダー的役割を担っていることが挙げられるかもしれない。

企業が、ビジネスプロセスの「デジタル化」から、「成長のための新ビジネスの創出」というDXの本丸へと進んでいくためには、「誰にどのような価値を提供するのか」「顧客は何を望んでいるのか」といった視点が必要になる。そのためには「顧客を理解する」ことが不可欠であり、これはマーケティングの基本でもある。マーケティングについて知ることは、DX戦略の立案や組織変革を進める上で、有用な武器となる。

AnityA(アニティア)が運営するメディアDarsana(ダルサナ)では、2023年8月28日に「ITリーダーのDX戦略に『マーケティング』が必要な理由 改革に欠かせないビジネスセンスの育て方」と題したイベントを開催。LIXILの常務役員でMarketing部門リーダーを務める安井卓氏と、マーケティング領域の人材育成サービスを提供するグロースXのCOOである山口義宏氏をゲストに迎え、DXの文脈から見た「マーケティング」の重要性について話を伺った。

この記事では、安井氏と山口氏による講演の内容をレポートする。

※本記事の後編はこちら

エンジニアである安井氏がLIXILのMarketing部門リーダーとして推進するDX

安井氏によるセッションのタイトルは「DXとマーケティングとの深イイ関係」。現在、LIXILで常務役員Marketing部門リーダーを務めている安井氏だが、2017年に同社へ入社する以前には、エンジニアとしてIT領域のキャリアを積んできた。その歩みを改めて振り返ると「継続して、DX領域の仕事に携わってきたと感じている」という。

VA Linux Systems JapanやOSDNでは、さまざまなネットサービスを立ち上げ、その後の楽天やMonotaROでは、Eコマースによる売り手側と買い手側、双方の「体験改善」に携わってきた。これらはいずれも、インターネットとデジタル技術によるユーザー体験の変革に関わるものであり、現在「DX」と呼ばれている領域そのものでものある。

LIXILは、国内の建材・設備機器メーカー5社が合併し、2011年に設立された企業だ。「世界中の誰もが願う、豊かで快適な住まいの実現」をパーパスに掲げ、「INAX」「TOSTEM」といった日本発のブランドをはじめ、傘下の「American Standard Brands」(米国)、「Grohe」(ドイツ)を含む多彩なグローバルブランドを展開する。

先進的な商品開発やサービス提供に取り組んでいくにあたり、組織としてのビジネス戦略や企業文化の変革も進めている。近年では、社会貢献活動(CSR)を事業活動と別のものと捉えるのではなく、事業そのものが世界に良いインパクトを生み出すものとして取り組んでいく「LIXILインパクト戦略」を打ち出し、低炭素型アルミ形材「プレミアル」といった画期的な製品も開発している。

また、企業文化としては、「正しいことをする」「敬意を持って働く」「実験し、学ぶ」という、グループ全体で実践すべき「3つの行動」を掲げている。

「LIXILは、異なるカルチャーを持つ企業が合併してできあがった。それぞれに培われてきた文化を、強引にひとつにまとめるのは現実的に難しい。“3つの行動”は、カルチャーの混在を認めながら、グループとして実践すべき行動指針を示したもの。これらの行動を通じて、起業家精神あふれる企業グループへの変革を図っている」(安井氏)

マーケティングとは「企業活動そのもの」

イベントのテーマである「マーケティング」について、安井氏はまず、著名な研究者による定義をひきながら、マーケティングとは「企業活動そのもの」を指すことを、改めて強調した。

例えば、ピーター・ドラッカーは、その著書「マネジメント」の中で「企業の目的が顧客の創造であることから、企業には2つの基本的な機能が存在する。すなわち、マーケティングとイノベーションである」と述べている。また、フィリップ・コトラー教授は、マーケティングを「売れる仕組みづくり」と定義している。一般的に「マーケティング」というと、市場調査や、広告宣伝のような「プロモーション活動」がイメージされることが多いが、これらの定義に照らせば、そうした活動は「マーケティング」を構成する一要素に過ぎないということになる。

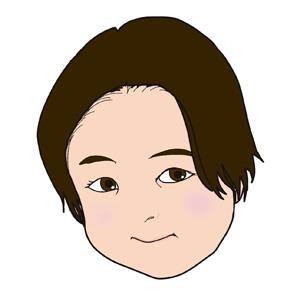

安井氏が「マーケティング」を考える上で、最も意識しているのは、本当の意味での「顧客視点」だという。ポイントになるのは「自分たちが良いと思う」ことではなく、得られる情報から「相手がどう感じるか」「何を必要としているか」を見きわめて、アプローチすることの重要性である。

「リフォームであれば、あるお客さまが『もっと多くの収納が欲しい』と言った時、本当に望んでいるのは『部屋が片付かないストレスからの解放』である可能性がある。この希望は、単に収納の数を増やすだけではかなえられない。お客さまの声から、どんな困りごとを解決したいのか、最終的に何を達成したいのかを読み解き、その上で製品やサービスを提供することが重要であり、それが『マーケティング』の本質であると思う」(安井氏)

LIXILを取り巻く多くの課題とDXへの取り組み

LIXILを取り巻く近年の事業環境には「課題が山積している」と安井氏は言う。例として、社内的には、合併した企業ごとにサイロ化した文化や業務プロセス、コミュニケーションが残っており、これらの統合は、現在も途上にあるとする。また、市場環境も、国内の新築マーケットは縮小傾向にあり、今後の拡大が見込まれるリフォーム市場へのシフトが喫緊の課題になっているとする。

「住宅設備メーカーであるLIXILにとっては、これまでハウスメーカーや工務店といった『プロ』が商品決定の鍵だった。しかし、リフォームシフトによって、最終的な購買の決定権は最終消費者に移る。BtoB主体のビジネスから、BtoBtoCへの転換を図ることで、消費者を自分たちの直接のお客さまととらえ、その体験を高めるための改革が急務となっている」(安井氏)

リフォームシフトを進める上で、メーカーとして、より消費者に近づき、その声を聞くためには「デジタルを通じた顧客体験の向上」が重要になる。LIXILでは、まず、その下地となる、組織としてのデジタル活用の推進、活性化に取り組む必要があった。

同社では2019年に、国内事業の活性化を目的とした人事プログラム「変わらないと、LIXIL」をスタートする。このプログラムでは、「顧客志向に変える」「キャリアを変える」「働き方を変える」を主要テーマとしており、研修や評価、在宅勤務といった人事制度面での改革と並行して、デジタルによる業務改革、コミュニケーション改革も進めてきた。

「漠然と『働き方を変えてください』と号令をかけても、現場での働き方は変わらない。そこで『働き方が変わると、自分たちやお客さまの体験がどう変わるか』を丁寧に説明し、実際に体感しながら、変わってもらうことを始めた。少しずつ成果も生まれ、変化が起こりつつある」(安井氏)

デジタルによる従業員体験の変化が顧客体験の向上を効果的に触発

安井氏はここから、具体的な例として、「デジタル技術の民主化」「デジタル・コミュニケーション」「オンラインショールーム」「従業員・顧客体験の可視化」といった、古今の取り組みに触れた。

「デジタル技術の民主化」は、業務担当者によるRPA活用体制の構築、TableauやGoogle DataPortal、Microsoft Excelなどを使った現場主導のデータ分析・可視化といったもの。デジタル部門では、現場に対する教育やガバナンス確保を担当している。

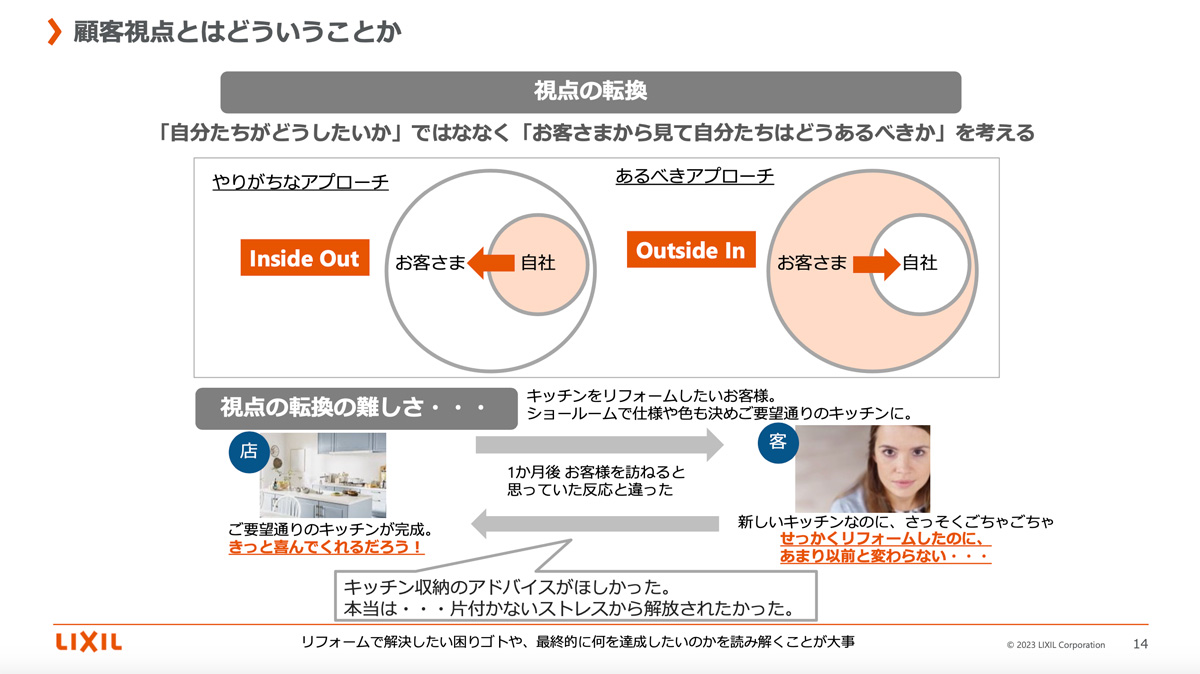

安井氏が中心となって取り組んだ事例として挙げられたのは、「Workplace from Facebook」(現在は、Workplace from Meta)を活用したコミュニケーション改革である。Workplaceは、「フィード」「グループ」「連絡先」「Messenger」といった、Facebookを構成するツール群をベースに構築された企業向けSNSであり、同社では2018年1月に全社導入している。Workplaceは、部門や階層を超えて、シンプルにコミュニケーションができる手段として受け入れられ、2020年夏には、全社員のうち約2万1000人が、Workplaceを継続的に利用する状態まで定着していたという。

Workplaceによって定着した新たなコミュニケーションスタイルは、2020年来のコロナ禍への対応においても、非常に有効に機能したという。

「会社からのアナウンスやアップデート、CEOによるメッセージのビデオ配信やトークライブセッション、在宅勤務のITサポート、従業員同士の情報交換といったさまざまなコミュニケーションが、Workplace上で活発に行われ、大きな効果を生んだ。デジタルによる体験の変化が、われわれ自身のビジネスのやり方を変えた好例ととらえている」(安井氏)

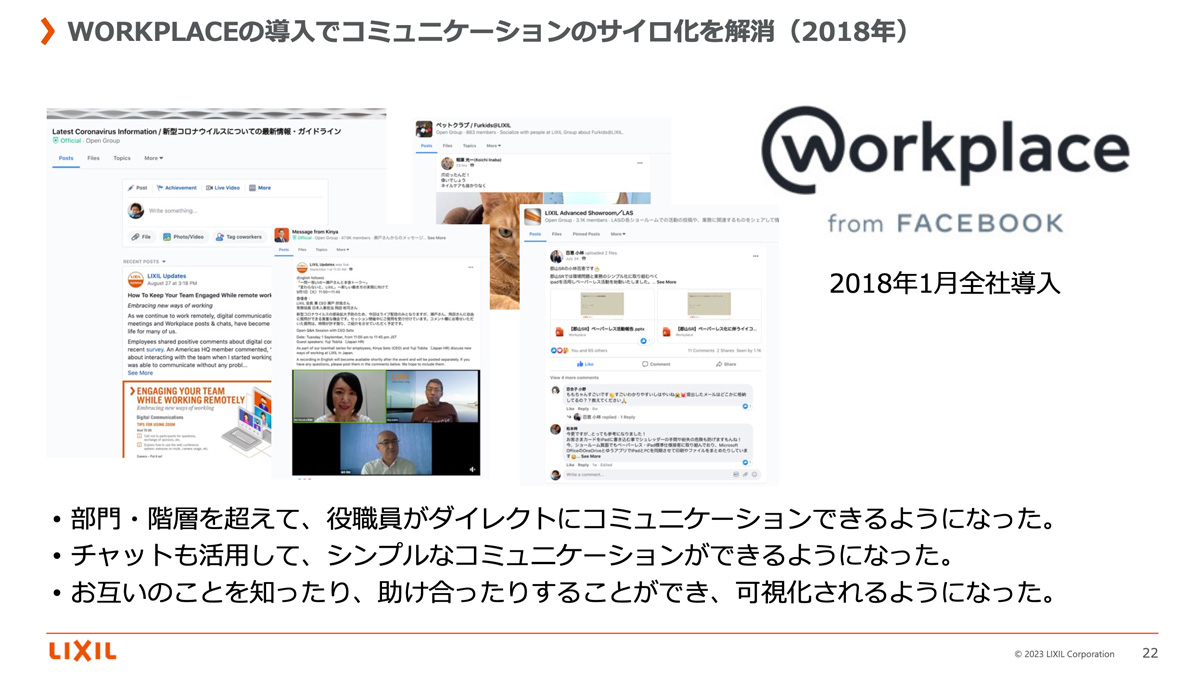

同社では、Workplaceと同じく、2018年に「Zoom」によるビデオ会議システムの統合も行い、場所に縛られずに会議に参加できる環境を整えていた。従業員体験を変えるためにそろえた、これらのデジタルツールをフル活用し、コロナ禍において、顧客体験を高めるための仕組みとして取り組んだのが「オンラインショールーム」である。この取り組みでは、ビデオ会議システムや動画配信、Webアプリケーションなどを組み合わせ、「実際に商品へ触れる」こと以外は、内見や見積なども含めて、すべてオンラインで実施できる環境を構築した。

また、オンラインにシフトした顧客体験の可視化と改善を進めるため、同社ではアンケートツールの「Qualtrics XM」を導入。アンケートの結果から、顧客体験の質がオンラインと対面との間で大きく変わっていないことを、実際のデータとして確認したという。

「コロナ禍が落ち着き、ショールームへの来場サービスが再開した後もアンケートは継続していた。その際、お客さまは“接客時間”に対する不満を感じていることがデータから読み取れたため、すぐに改善策を実施した。顧客体験が低下した要因を即座に見つけ出し、改善に動けたのは、オンラインで迅速にデータを取得し、可視化できる環境と習慣があったからこそ。デジタルによって、顧客体験を改善できる好例となった」(安井氏)

これらの事例のほかにも、LIXILではさまざまな形でデジタル技術による従業員体験(EX)、顧客体験(CX)の改善に向けた取り組みを行っている。

プロダクト開発手法としての「Scrum」(2018年)および、大規模組織にScrumを適用する「SCRUM@SCALE」(2020年)の導入のほか、2022年の大崎への本社移転に合わせて、リモートワークを主体としたオフィス環境の構築も進めている。また、直近では、近年、企業の関心が高まっている「ジェネレーティブAI」の社内活用を視野に入れた検討組織を、デジタル部門、法務部門、マーケティング部門の混成で設立。AIを活用することで、どのように仕事を変革できる可能性があるかについて、各部署で実験を進めているという。

DXは「利益」に貢献しなければならない

デジタルを活用して、EX・CXを改善し続けるというLIXILのDXへの取り組みは、これまでにいくつもの成果を生み出している。しかし、この取り組みはまだ端緒についたばかりだと、安井氏は自己評価する。

「DXができたと言える業務は全体から見れば一部にとどまっており、組織全体での『変革』への意識醸成もこれからやるべきことが多い」(安井氏)

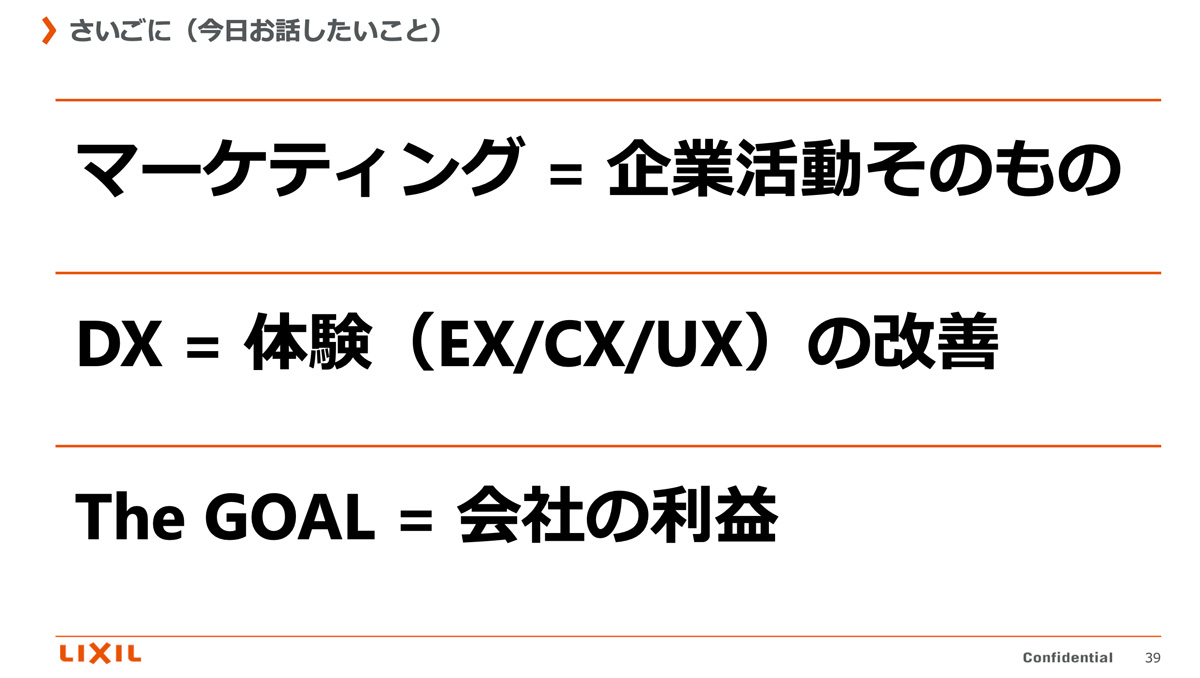

最大の課題となるのは「利益への貢献」であるという。安井氏はセッションの最後に、エリヤフ・ゴールドラットのビジネス小説「The Goal」で示された「企業の究極の目標は『利益』である」というテーマに触れ、「DXも、最終的に企業の利益につながるものでなければ意味はない」と述べた。

「LIXILにおけるDXの取り組みは、まだ企業としての利益に十分に貢献できていないことが、最大の課題だと感じている。市場全体が厳しい状況にあるとはいえ、いつまでも『マーケットのせい』とは言っていられない。今後も“マーケティングとは、企業活動そのものである”“DXとは、デジタルを活用して、EX、UX、CXを改善し続けていく活動である”“企業の目標は、利益を生み出すことであり、DXは利益に貢献する活動でなければならない”という点を常に意識しながら、取り組みを続けていきたい」(安井氏)

DXを推進する企業が「マーケティング人材」を求める理由

続いて、グロースXの山口義宏氏は「DXに欠かせないマーケティング思考 売上を伸ばす組織・人材を創る方法論」と題した講演を行った。グロースXは、山口氏をはじめ、マーケティング軸での経営で実績を持つメンバーが、現場の育成課題を解決するために、2020年8月に設立したマーケティング人材育成のスタートアップ企業だ。

同社では当初、「マーケティング人材育成」について、「DX支援を主軸に提供することは考えていなかった」と話す。

「企業のDX推進には、大きく2つのフェーズがある。フェーズ1では、データ基盤やツールの整備を中心に進め、フェーズ2で『顧客体験とビジネスモデルの変革』を目指そうとする。しかし、顧客やマーケティングに関する知見がないと、フェーズ2をどう進めたらいいかが分からず、停滞してしまう。そこで、マーケティング人材を社内で育てるために、グロースXを検討してくれるというケースが増えていた。われわれも、顧客との対話を通じて『DXの文脈で、マーケティング人材育成に需要がある』ことを教えられた」(山口氏)

デジタル時代に適応できる「マーケティング組織」とは

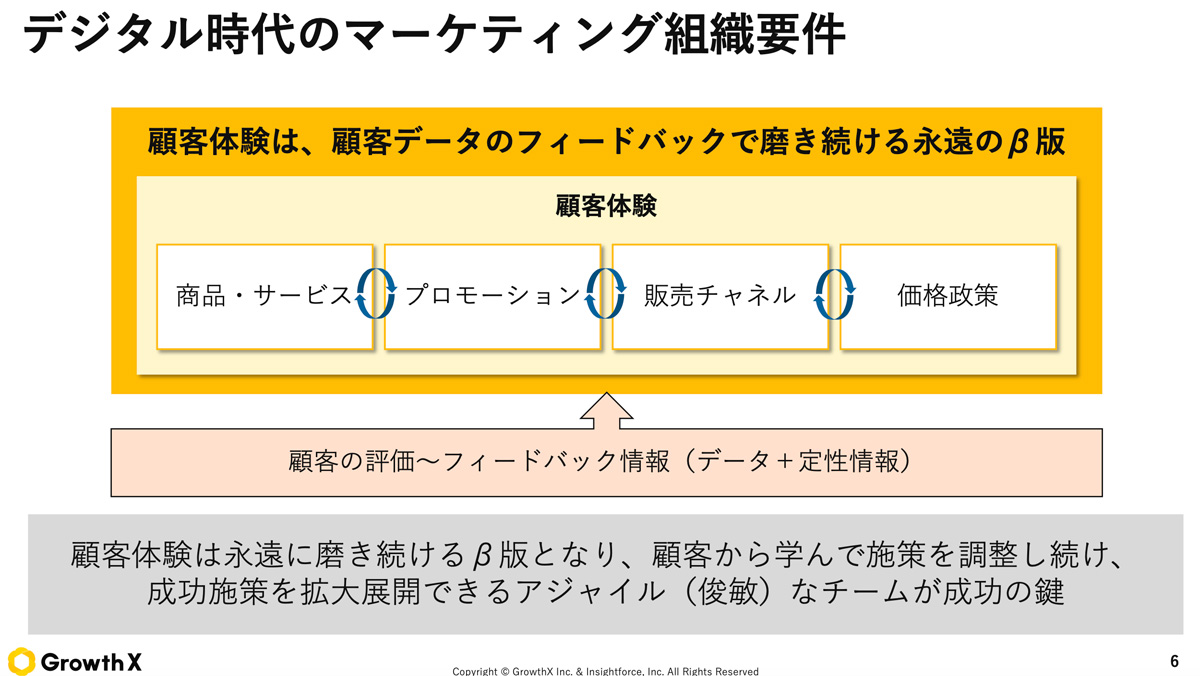

山口氏は、デジタル時代におけるマーケティングは「これをやれば終わり」というゴールが存在しないものであり、「顧客体験」についても、データからのフィードバックをもとに、常に磨き続ける必要がある「永遠のベータ版」であるとした。そうした中で、マーケティング組織に求められる要件は「顧客から学んで施策を調整し続け、成功施策を拡大して展開できるアジャイルなチームであること」だとする。

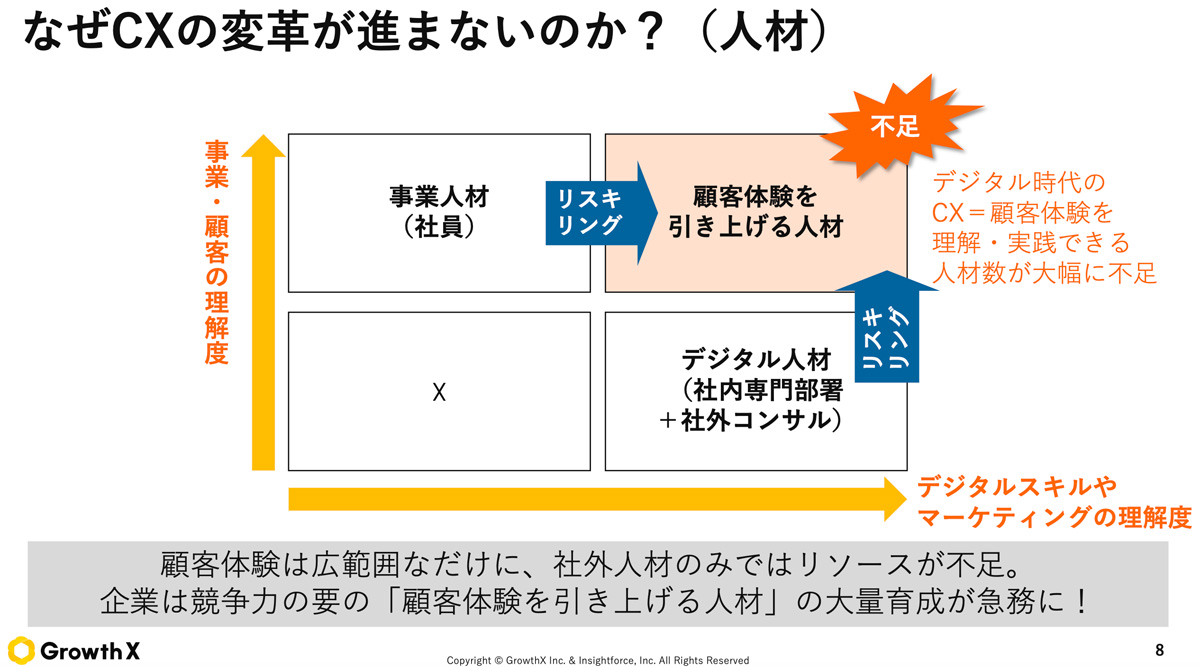

DXの「フェーズ2」で停滞してしまう企業には、「組織」と「人材」の両面で課題があるという。現在は「顧客体験」を構成する要素が多く、かつ顧客体験に関わる職務を行っている部署や人の数も多くなっている。そうした組織が横断的に連携するためには、「共通言語」「風土」「仕組み」といったものが必要であり、これらが弱ければ、DXの推進はままならない。

また「人材」の面では、社内で「事業や顧客への理解度が高い」人材と、「デジタルやマーケティングについての理解度が高い」人材とが、別であるケースが多いことが、DX推進の阻害要因になっているとする。

「現在の顧客体験は広範にわたっており、一時的に社外の人材を登用したとしても、リソースが不足する。企業は、競争力の要となる、業務・顧客、デジタル・マーケティング、両軸のスキルを持った『顧客体験を高めることができる人材』の大量育成を急務ととらえており、その数が、ビジネスの成否を分ける要因になると認識している。そのため、マーケティング部門外の人材であっても、マーケティング的な視点や考え方を持つことが求められるようになってきている」(山口氏)

人はどのようにモノやサービスの購入を決断するのか?

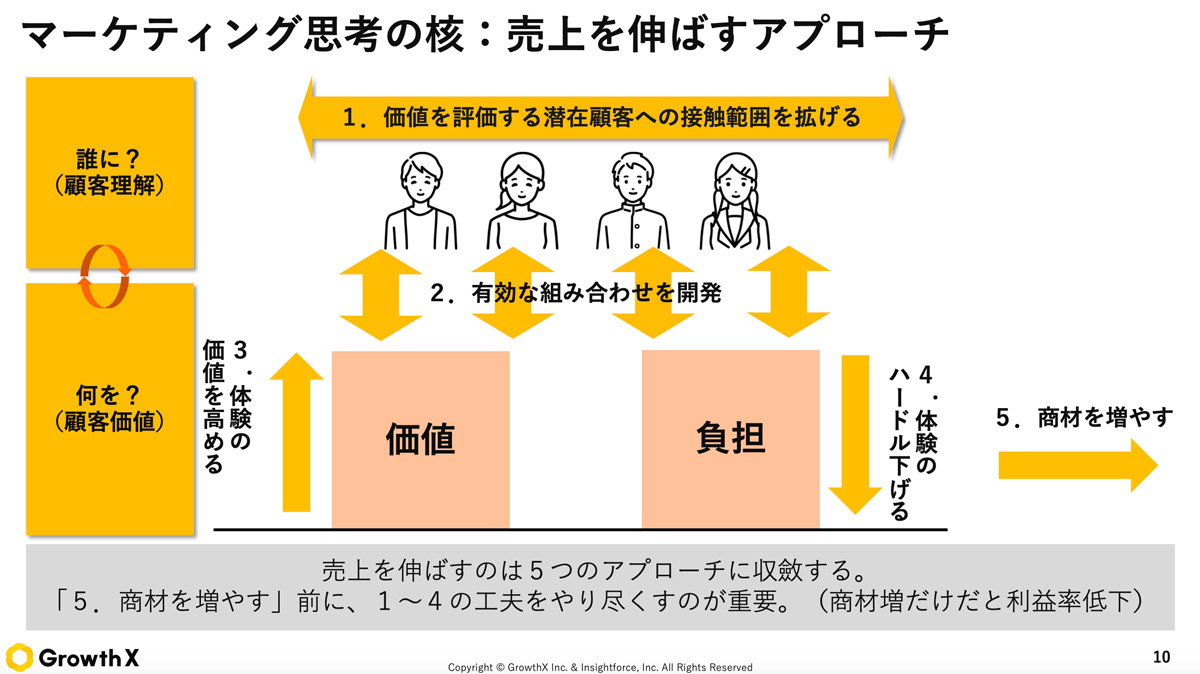

ここで山口氏は、マーケティング思考の基礎となる「人がモノやサービスを買う構造」について説明を行った。人がモノやサービスを買う決断をするにあたっては、それに伴って得られる「価値」と、自分に生じる「負担」のバランスを、それぞれの基準で評価して、判断する。これは、個人の顧客が主観的、かつ直感的に行うものであり、企業側が考える「誰に?(顧客理解)」「何を?(顧客価値)」と対になるものといえる。重要なのは、最終的な購入の判断は、あくまでも「顧客個人が主観的に行う」という点であり、これがマーケティングの「原理原則」であるという。

この原則を前提として、売上を伸ばすための施策は、以下の「5つのアプローチ」に収斂するという。

1.価値を評価する潜在顧客への接触範囲を広げる

2.有効な組み合わせを開発する

3.体験の価値を高める

4.体験のハードルを下げる(価格を下げることもこれに含まれるが、より価値を感じてもらいやすい環境を作ることで、物理的な制約、心理的負担を軽減したり、ブランドの信頼を上げたりすることなどが中心となる)

5.商材を増やす

山口氏はここで、5番目の「商材を増やす」へ着手する前に、1~4に関する工夫をやり尽くすことが重要だと指摘した。

「商材を増やすだけだと、そのために必要な人材とお金の量も増し、結果として利益率は低下する。商材の増加は、1~4を徹底的にやり尽くした後で検討すべきことだ」(山口氏)

デジタル化がマーケティングにもたらした変化-「思考」と「手法」は分けて考える

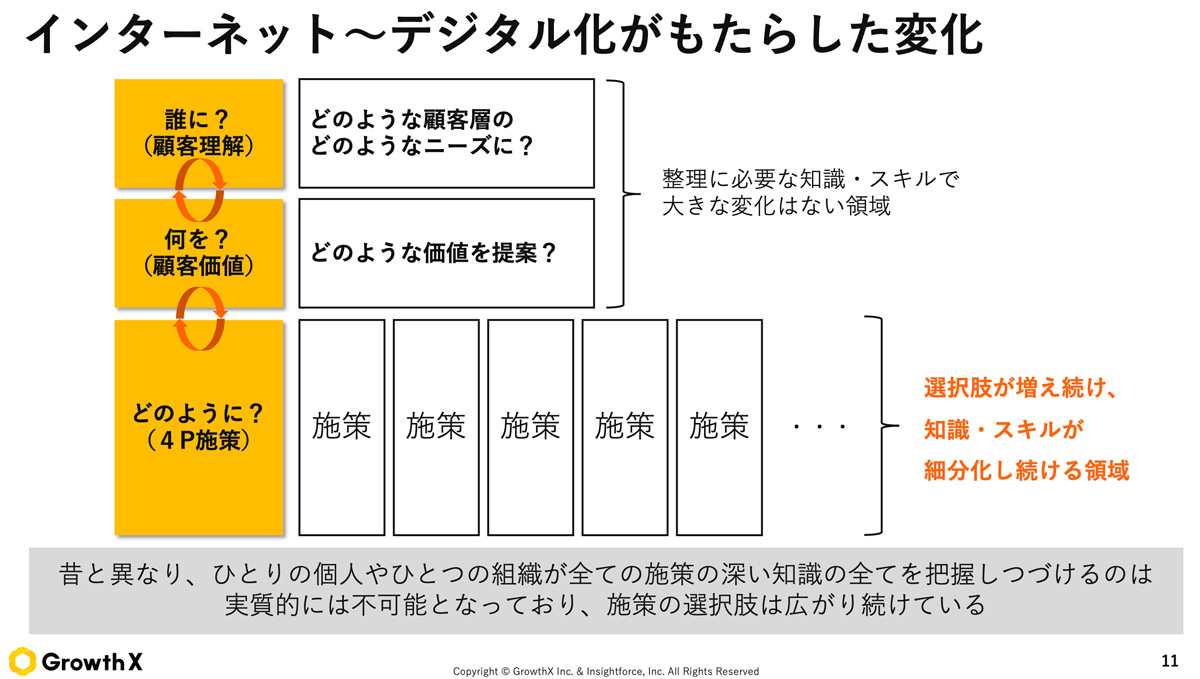

では、マーケティングのアプローチを実践していくにあたっては、どのような施策をとるべきなのだろうか。山口氏は、根幹となる「誰に?」「何を?」の部分は、短期間での変化が少なく、整理に必要な知識やスキルも、大きく変化しない領域であるとする。

一方で、4P(Product、Place、Promotion、Price)施策のようなマーケティングミックスのアプローチを「どのようにやるか?(How)」については、デジタル技術の進展によって選択肢が広がり続けており、求められる知識とスキルの細分化が進む領域であるとする。そのため、個人や単独の組織が、すべての施策について深く把握し続けるのは、実質的には不可能な状態にある。

「個々の施策についての知識を持つ人が、顧客理解と顧客価値の整理にも強いとは限らない。大切なのは、組織的に『誰に?』と『何を?』の重要性を理解し、定義を共有した上で、認識を合わせながら活動を進めていくこと。ひとつの同じ商材から、顧客層・ニーズと顧客価値の新しい組み合わせを発見するのが苦手なチームは、売上が行き詰まってから、壁を打破することが難しくなる」(山口氏)

行き詰まりの打開に必要なのは、「誰に?」「何を?」の領域と、「どのように?」に該当する個々の施策に関する概略的な知識を、顧客体験に関わるすべての人が理解し、それを共通言語とした対話ができる環境を作っていくことになる。山口氏は、こうしたすべての人が理解すべき知識を、マーケティングの「思考」、施策実行に必要な専門知識を「手法」と表現した。

「マーケティングに関わるすべての人が“思考”を理解し、専門家が“手法”を理解するようにして、それを組織として使いこなせる状況を目指すべきだ」(山口氏)

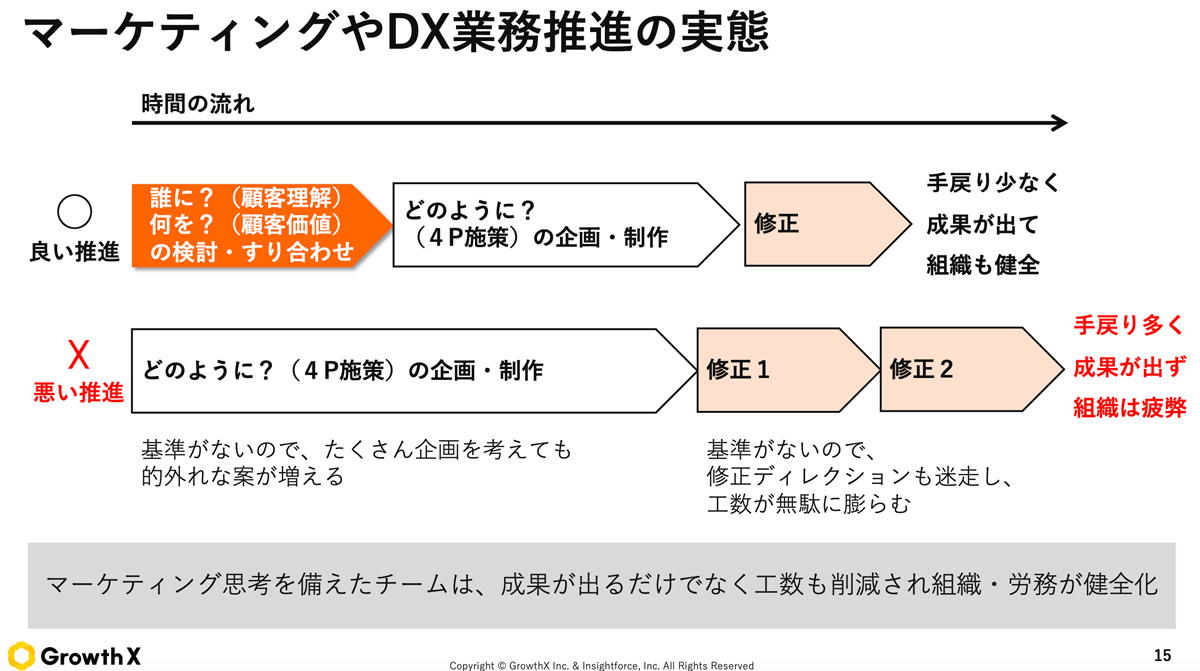

マーケティングやDX業務を推進する際には、まず「誰に?」「何を?」の検討とすり合わせから始め、その上で施策の企画や制作を行い、フィードバックを元に「修正」を行うという進め方が成果を産みやすい。逆に「施策」からスタートしてしまうと、関係者間での共通認識がないまま、施策が行われることになり、手戻りが多く、成果も出にくくなる。結果として組織が疲弊するケースも多くなるという。

「正しいマーケティング思考を備えたチームは、成果が出せるだけでなく、施策の工数も削減され、組織や労務が健全化しやすくなる。ただ、これを実際の組織の中でやろうとすると、難しいというのも現実ではないだろうか」(山口氏)

山口氏のセッションは、DX推進に課題を感じている企業にとっては、「マーケティング」の知識と視点を組織全体に取り入れていくことが、有力な解決策になるのではないかということを、強く感じさせるものとなった。

ITリーダーのDX戦略に「マーケティング」が必要な理由 改革に欠かせないビジネスセンスの育て方