多くの企業で問題となっている、情シス部門と業務部門の対立構造。「業務部門がどうしてもと言うから無理してシステムを開発したのに、結局ほとんど使われていない」「事業戦略上どうしても必要なシステムなのに、情シスが開発を引き受けてくれないので売上が上がらない」——。このように、何かと情シス部門と業務部門は利害や言い分が衝突し、その結果、関係が極めて険悪になってしまうケースも少なくない。

しかしDXの重要性が叫ばれ、あらゆる企業にとってIT活用が欠かせないと言われている今日、本来なら情シス部門と業務部門が互いに協力し合い、自社にとって最適なIT活用の在り方をともに模索していくことこそが事業の成長につながるはずだ。

なぜ、情シス部門と業務部門は対立してしまうのか。この不幸な対立構造を打破するには、どのような施策を講じるべきなのか——。 この困難な課題に正面から立ち向かい、一定の成果を上げているのが「エン転職」「エンゲージ」をはじめさまざまな求人サービスを展開するエン・ジャパン株式会社(以下、エン・ジャパン)だ。

同社は現在、サイボウズのクラウド型ノーコード開発ツール「kintone」を使った内製開発を行っているが、この施策を進めるに当たり最も腐心したのが、まさに情シス部門と業務部門の「お互いの強みを生かした協業関係づくり」だったという。

2024年3月13日に開催されたAnityA主催のイベント「なぜ、情シス部門と業務部門は分かり合えないのか 現場理解のズレを『組織とシステムの構成』から読み解く」で、エン・ジャパン事業推進統括部 DX推進グループ グループマネージャー 高橋淳也氏が、具体的な取り組みについて紹介した。

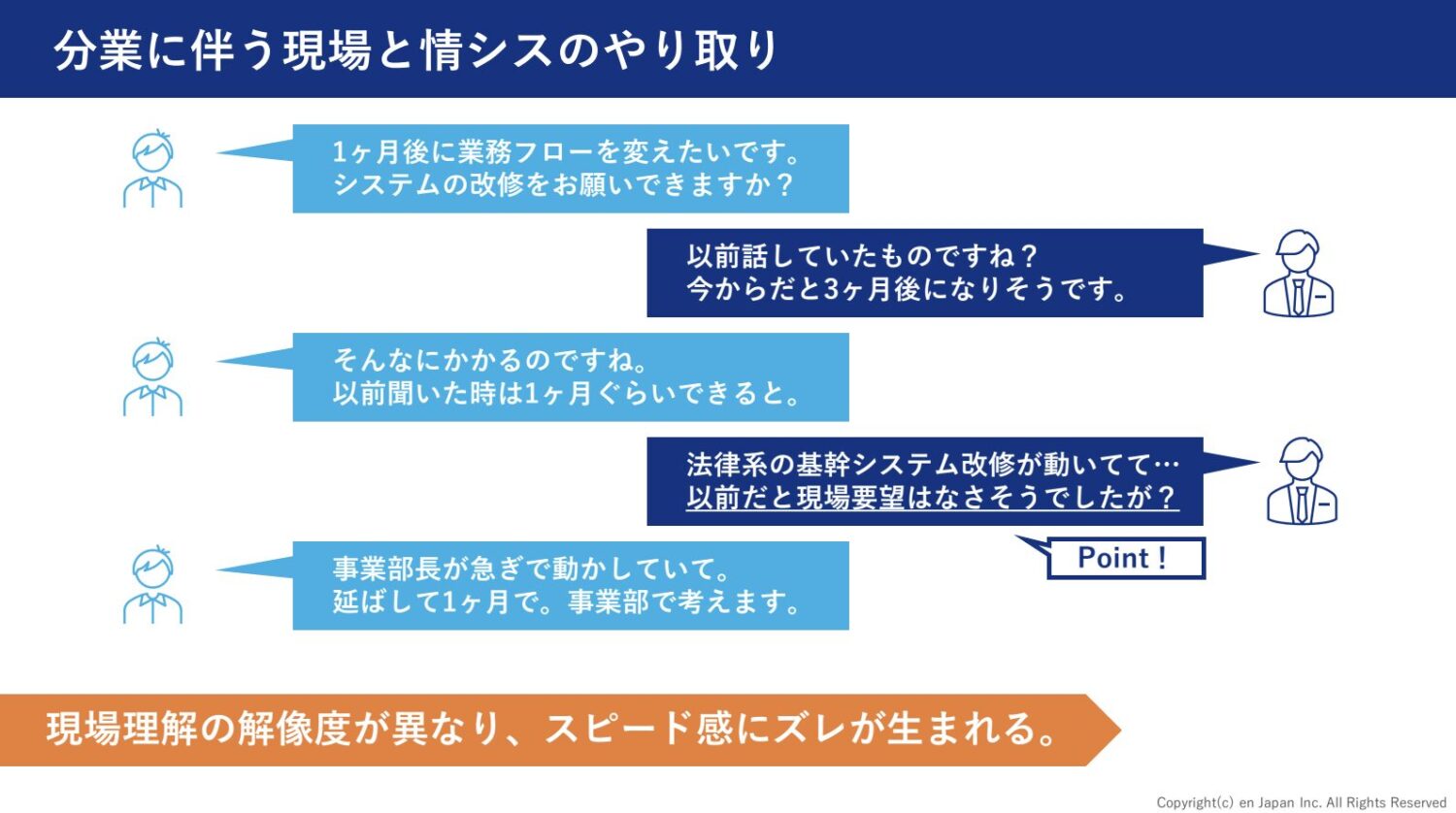

業務部門と情シス部門の「ビジネスのスピード感」に対する意識のズレが顕在化

エン・ジャパンにおいて情シス部門と業務部門の「分かり合えなさ」が顕在化したのは、同社の業績が急成長を始めた2015年ごろだった。それまでの数年間、リーマンショックの影響で売り上げが低迷していた同社は、V字回復を狙って主力サービスであるエン転職のリニューアルを断行し、これを機に「5年間で売上4倍」という野心的な事業目標を掲げた。

この目標を実現するために、営業部門は営業力のさらなる強化に向けた業務改革に着手。それまで営業担当者が行っていた「取材」「原稿打ち合わせ」といったコンテンツ制作ディレクション業務を切り離して制作部門に集約するとともに、それ以外のノンコア業務も事務担当者に集約することで、営業担当者が商談により多くの時間を割ける体制へと移行した。

この組織改革によって狙いどおり営業力は強化されたものの、部門内の職種やグループが増えたことで互いの連絡業務が増え、その分ワークフローも複雑化することになった。当初はメールやExcelでこれをまかなっていたものの、「共同編集によるExcelの破損」などといった限界に直面したことから、別途ワークフローシステムの導入を検討することになった。

通常ならここで情シス部門に開発を依頼するところだが、同社では業務部門側でkintoneを使った内製開発を行うことでこれを実現しようと考えた。この方針を採用した理由について、高橋氏は次のように説明する。

「野心的な売り上げ目標の達成に向けて、営業部門はより一層スピード感を求めるようになりました。しかし情シス部門では基幹系システムのリニューアルなど数多くのプロジェクトを抱えており、業務現場が求めるスピード感に対応するのは困難でした。そこで当時の情シス部門の責任者と協議した結果出した結論が、業務部門側での内製開発でした」

もともと営業部門では、担当者一人ひとりが日々の顧客対応や競合動向に関する情報を日報に記載し、毎日提出していた。営業部長や事業部長はその内容にすべて目を通すことで、自社を取り巻くビジネス環境の最新の状況を迅速に把握し、競合に先駆けていち早く適切な打ち手を打つことを目指していた。

一方、情シス部門でもこの日報の内容を参照することはできたものの、基幹系システムをはじめ数多くのシステムの開発や運用を管轄しており、営業現場と同じようなスピード感でビジネス状況を把握することはなかなかできなかった。

結果として業務現場と情シス部門との間でビジネスのスピード感に対する意識のズレが生じ、さらに「5年間で売上4倍」という野心的な目標によって現場のスピード感にさらにドライブがかかった結果、このズレが看過できないほど大きくなってしまった。

「システム案件はすべて情シスが管轄する」というこれまでの常識を見直す

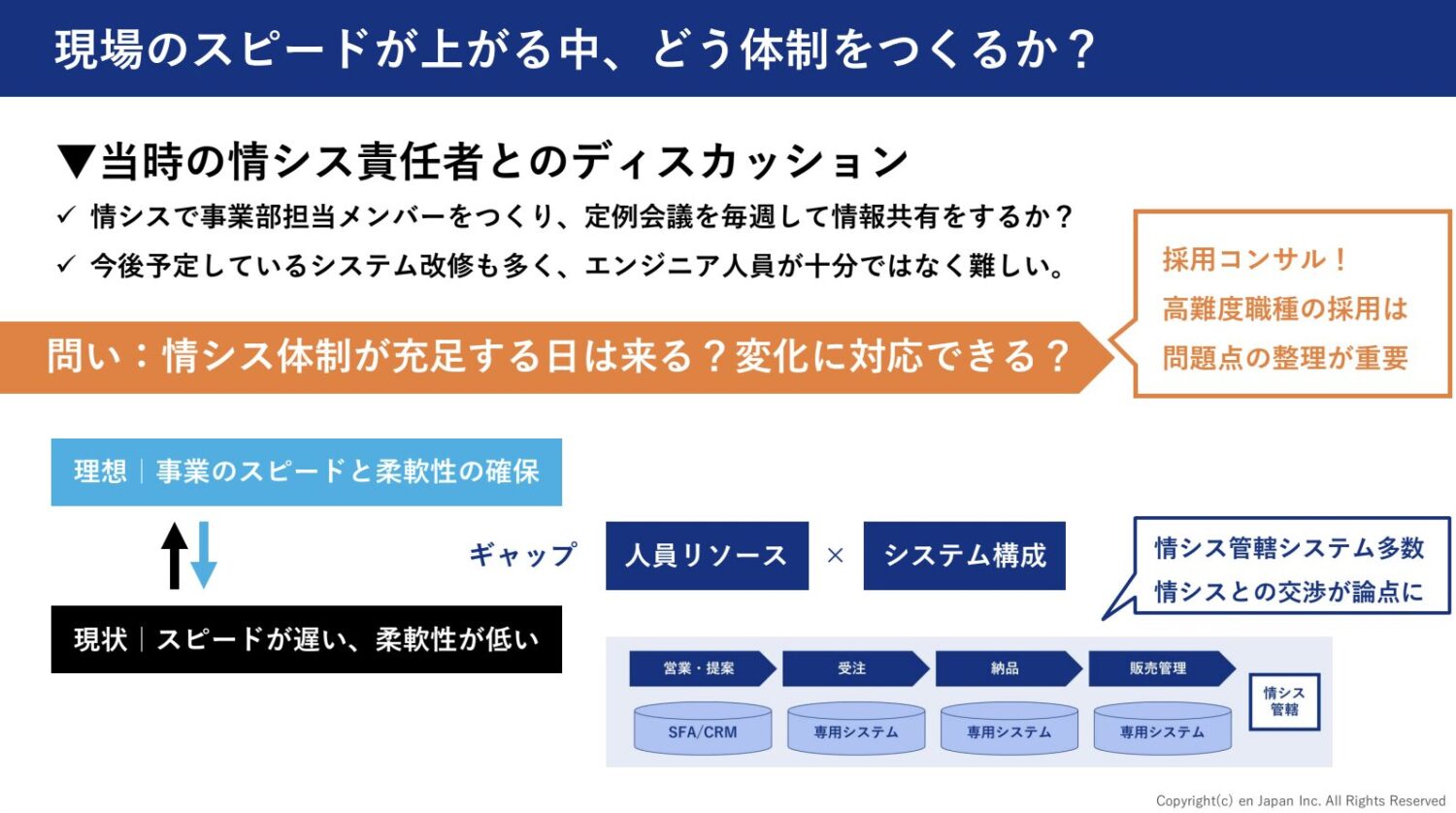

この意識のギャップを埋めるために、一体どのような手を打つべきか。当初は情シスの人員を増強したり、情シス側で事業部担当メンバーを設けてニーズを吸い上げる仕組みを作ることなども検討した。しかし高橋氏は、「こうした施策で問題が根本的に解決するとは思えなかった」と振り返る。

「情シス側の体制が充足されたら、果たして本当に課題が解決されるのか。そもそも、情シスの体制を充足させることは可能なのか。この手の課題について考える際には、往々にして人的リソースが問題になりますが、ひょっとしたらむしろ『システム構成』の方が問題なのではないかと考えるようになりました」

それまで同社では、業務システムに関することはすべて情シスの管轄下にあったため、業務部門が新たなシステムの導入を検討しようと考えた際には、否応なく情シス部門を通さざるを得なかった。これまではこの構造に疑問を呈する者はいなかったが、果たして情シスがすべてのシステムを管轄するというやり方は常に正しいのだろうか。

この疑問を解くべく、同氏は情シスと業務部門との間の関係性について論じた専門書を読み漁ったり、勉強会に参加するなど情報収集に努めた。その結果、両部門の関係性にはさまざまな形があり得ることを知ったという。

「例えばIDC Japanのレポートでは、『ユーザー部門が主導的な役割を担い、情報システム部門が後方支援する垂直分業型や、両者が協業する水平協業型など6種類のパターンに分けられるとしている』とあります。またとあるイベントでフジテックCIOの友岡さんのお話をうかがった際には、『情報システム部員が作業現場に足を運び、現場に“溶ける”こと』が大事だと説かれていました。つまり両部門の関係性についてはどの企業も葛藤しており、その解決策は各企業が置かれた状況によって異なることを知りました」

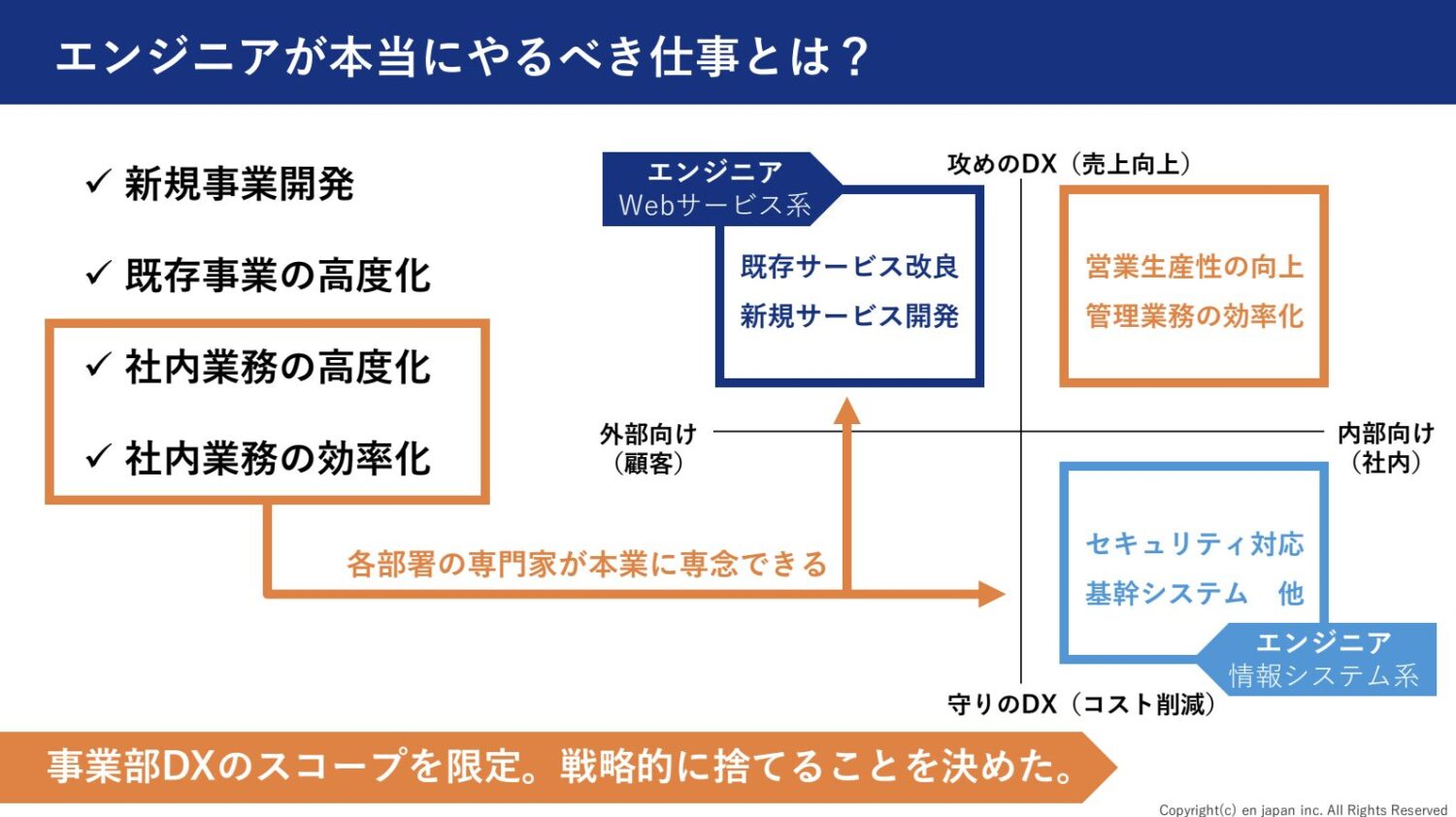

ではこれを踏まえた上で、自社ではどのような関係性や役割分担を目指すべきか。ここで同氏は社内のIT施策を「攻めのDX(売上向上)と守りのDX(コスト削減)」「外部(顧客)向けと内部(社内)向け」という4象限に分類。「攻めのDXかつ外部向け」の領域はプロダクト開発部門のWebエンジニアが、「守りのDXかつ内部向け」の領域については情シス部門の専門エンジニアが担当する一方、そこからこぼれ落ちて現在、宙に浮いてしまっている「攻めのDXかつ内部向け」の領域については事業部門側の内製開発によって賄うことが可能なのではないかとの結論に至ったという。

問題の発見能力や解決能力を重視してDX人材候補を現場から選抜・育成

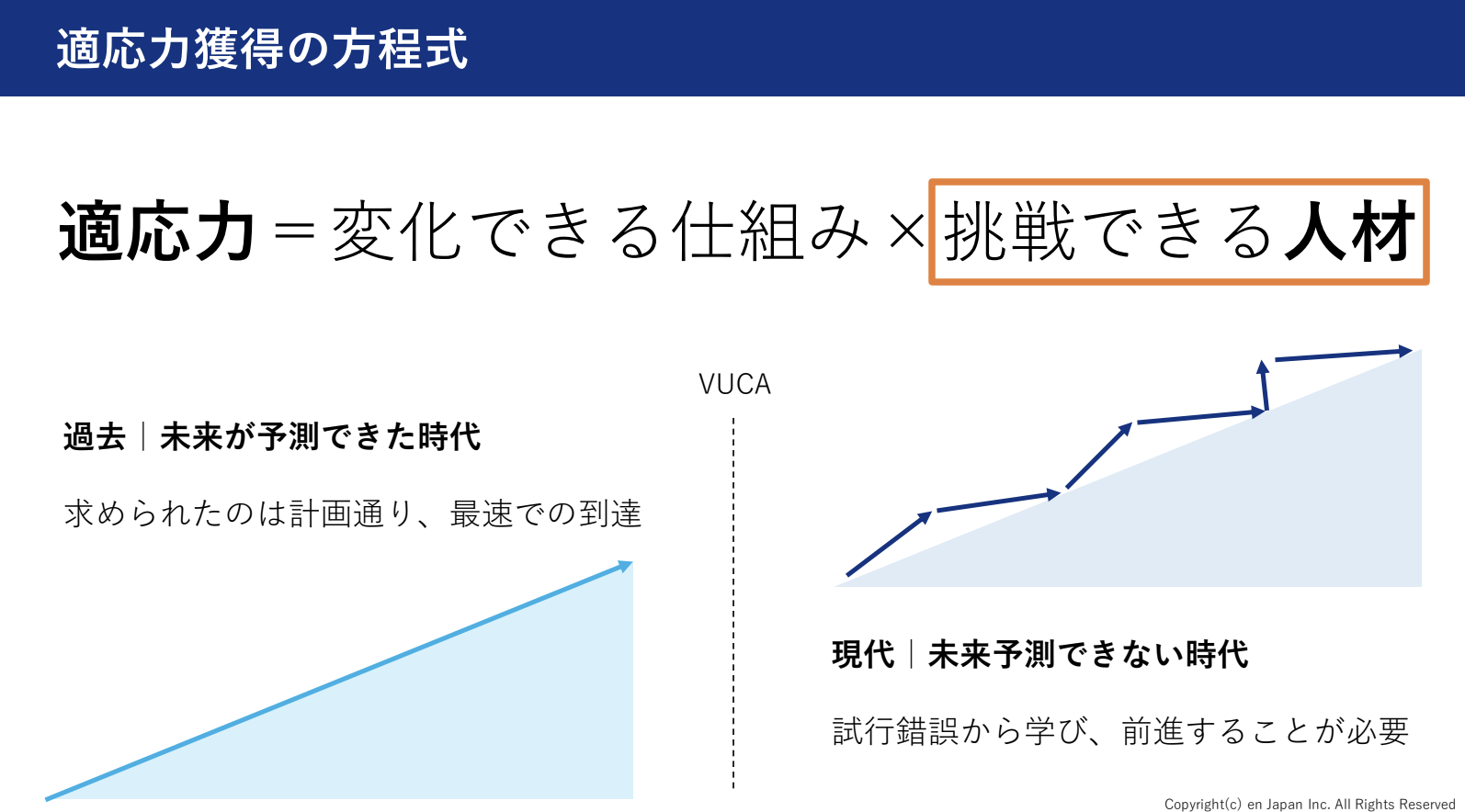

事業部門で内製開発の体制を新たに立ち上げるに当たり、特に重視したのが「適応力」だったという。未来が予測しにくい「VUCAの時代」と呼ばれる今日、組織に求められるのは「あらかじめ設定した目標へ最短で到達できる能力」より、「試行錯誤しながら環境変化に素早く適応しつつ着実に前進していくための力」だ。こうした能力を獲得するために必要な要素として、高橋氏は「変化できる仕組み」と「挑戦できる人材」の2つを挙げる。

特に後者については、業務改革を一気に進めるために多くの人材を必要としたため、事業部門内の非IT人材をリスキリングすることで短期間のうちに戦力を確保する方針を立てた。ただし、リスキリングの対象は「誰でもいい」というわけではなかったという。

「適性のある人材を現場から発掘する必要がありましたが、そのために弊社がこれまで人材サービスで長らく活用してきた適性テスト『Talent Analytics』を用いて、候補者の知的能力や性格特性、価値観・指向などをスコア化した上でDX人材の候補を選抜しました」

DX人材に求められる素養というと、一般的にはITリテラシーが重視されるが、同社ではむしろ改革の初期段階を先頭に立って主体的にリードしていくための「主体性」「変革性」「論理的表現力」といった特性に秀でた人材を優先的に抜擢していったという。

次にこうして選抜した候補者に対して、独自に作成した育成プログラムに従って教育を施していった。ここでもデジタル技術の専門スキルに偏向することなく、むしろ「問題解決スキル」「現場理解(社内対話)」などの能力の育成に重点を置いた。具体的には「What・Where・Why・How」「ロジックツリー」といった問題解決のための基本的なプロセスや、現場業務を理解するための「現場との対話スキル」の習得に力点を置いた。

特に現場との対話スキルの育成には、一際力を入れたと高橋氏は語る。

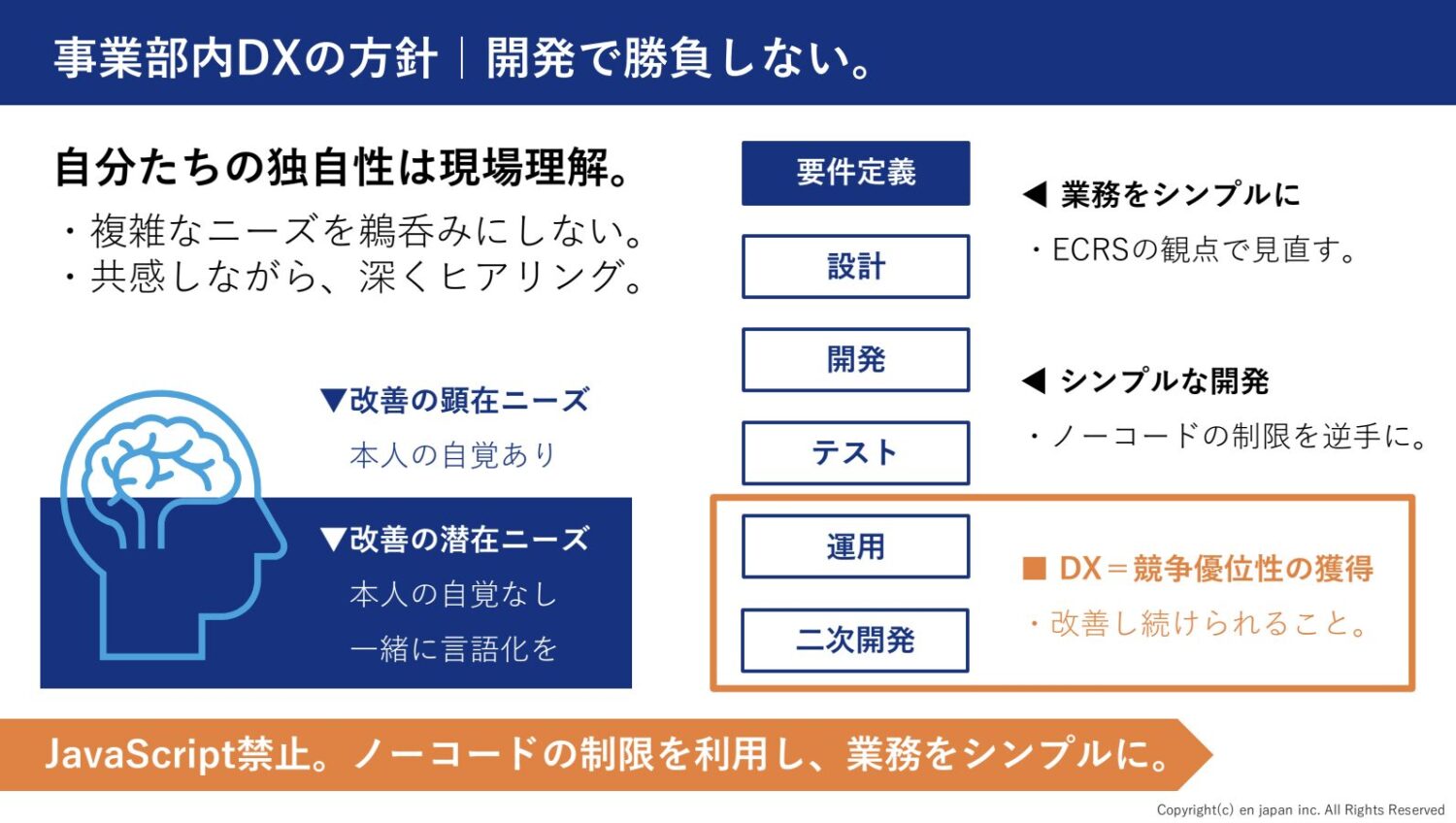

「私たちはエンジニアではないので、『開発では勝負しない』と当初から決めていました。そうではなく、現場の業務をもともと理解しているという強みを生かして、ユーザーの表面的な言葉の裏に隠れた『真の課題』を発見する能力を伸ばすことを重視しています」

裏を返すと、こうしたスキルの育成に注力するためには、技術スキルの習得はなるべく短期間で済ませたい。そのためにシステムの開発やテストで用いるツールには、機能や使い勝手がシンプルなノーコードツールを採用することにした。

こうしたツールは非IT人材でも容易に使いこなせる半面、細かな機能を作り込めないという制限もあるが、「ノーコードツールが備える機能の範囲内でのみ対応する——という縛りを設けることで、業務もあわせてシンプル化することを狙いました。この方針を徹底するために、JavaScriptを使った開発は禁止しています」と高橋氏は説明する。

kintoneを使った内製開発でスピード感重視の案件を巻き取る

人材育成とともに重要なポイントとして挙げていた「変化できる仕組み」についても、さまざまな工夫を凝らした。特に内製開発の基盤となるノーコードツールの選定に当たっては、情シス部門とも相談しながらニーズに合致した製品を慎重に選んだという。

「それまで事業部門では業務ニーズに応じてさまざまなSaaSツールを導入してきたのですが、さらにツールを増やすことで管理工数が膨れ上がってしまう事態を危惧していました。情シス部門に相談した際も、『安易にツールを増やすとデータが散在してしまうので、単一のツールに集約した方がいい』とのアドバイスをもらいました。そこで内製開発のプラットフォームは、まずは1つに集約する方針を立てました」

ツールの選定に当たっては「情シスの運用ポリシーと合致していること」「短期間で利用に習熟できること」「製品として成熟しておりバグが少ないこと」「自己学習用のコンテンツが充実していること」などの要件を挙げ、複数の選定候補を比較検討した結果、これらの要件をすべて高いレベルで満たすkintoneを採用することに決めた。

なお、既にグループウェアとしてMicrosoft 365を導入していたこともあり、マイクロソフトのノーコートツール「Power Platform」も選定候補の1つに挙がったが、現在の事業部門の体制では使いこなすためのハードルが高いと判断し、現時点では「継続検討中」の段階に留めているという。

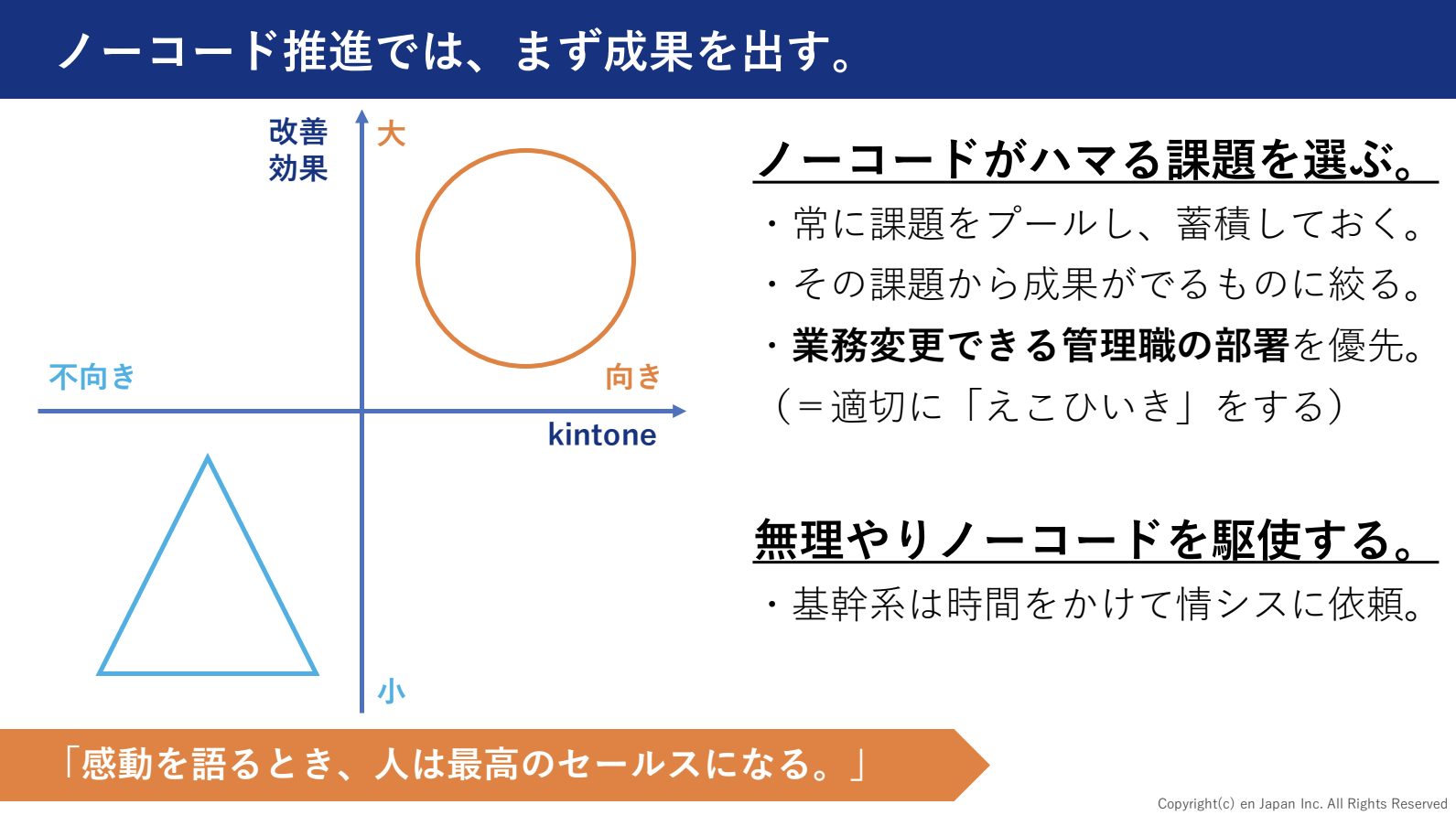

こうして「人材」と「仕組み」をそろえた後は、とにかく早期に成果を出すことを目指して取り組みを進めていった。現存するさまざまな業務課題を「改善効果の大・小」「kintoneの向き・不向き」という切り口で分類し、まずは「改善効果が大きく、かつkintoneが向いているもの」だけに対象を絞ることにした。加えて、既存業務の見直しに積極的な管理職がいる部署のみにターゲットを絞り、意図的に「えこひいき」することも意識したという。

こうしてまずは「確実に勝てるテーマ」のみにターゲットを絞り、着実に成果を積み上げていった結果、その噂が口コミで徐々に部門内に広がり、当初は乗り気でなかった部署もやがて「うちもやってみたい」「ぜひ相談に乗ってほしい」と積極的な姿勢を示すようになった。

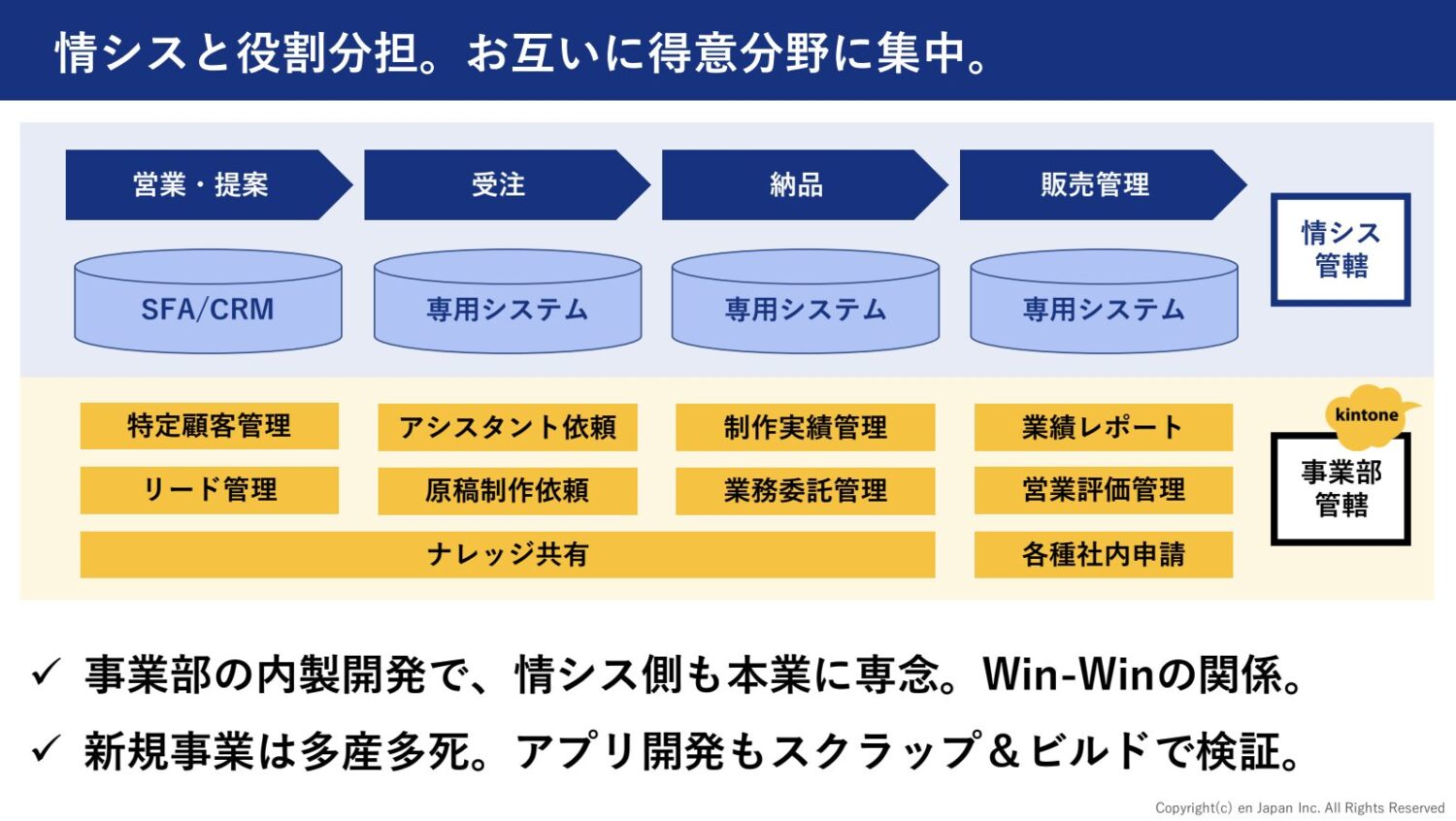

またこうして小規模で雑多なシステム案件を事業部門側の内製開発で積極的に巻き取っていくことで、情シス部門は本業の基幹系システムの改修・運用により専念できるようになり、結果的に両部門が互いにWin-Winの良好な関係を築けるようになったという。

業務部門と情シス部門の橋渡し役となるDX人材を次々と輩出

こうして業務部門の内製開発の取り組みを続け、ノーコード開発のスキルを持つ人材が育っていくにつれ、そうした人材が全社規模のシステムプロジェクトでも活躍を見せるという副次的な効果も表れてきた。

エン・ジャパンでは現在、レガシーシステムの刷新プロジェクトを全社体制で進めているが、それまで事業部門内でノーコード開発に携わってきた人材がプロジェクトの事業部門側のキーマンとして登用され、事業部門と情シス部門の間をつなぐビジネスアナリスト的な立ち位置に立って活躍するようになったという。

「もともと業務知識が豊富な現場の人材がノーコード開発を通じてシステムのスキルを身に付け、情シスと会話できる『共通言語』を手に入れた結果、事業とITの橋渡しができる人材が育ってきました。またシステム開発の難しさや奥深さを経験できたことで、これまで以上にシステムの専門家集団である情シス部門に対して感謝とリスペクトを感じれられようにもなりました」

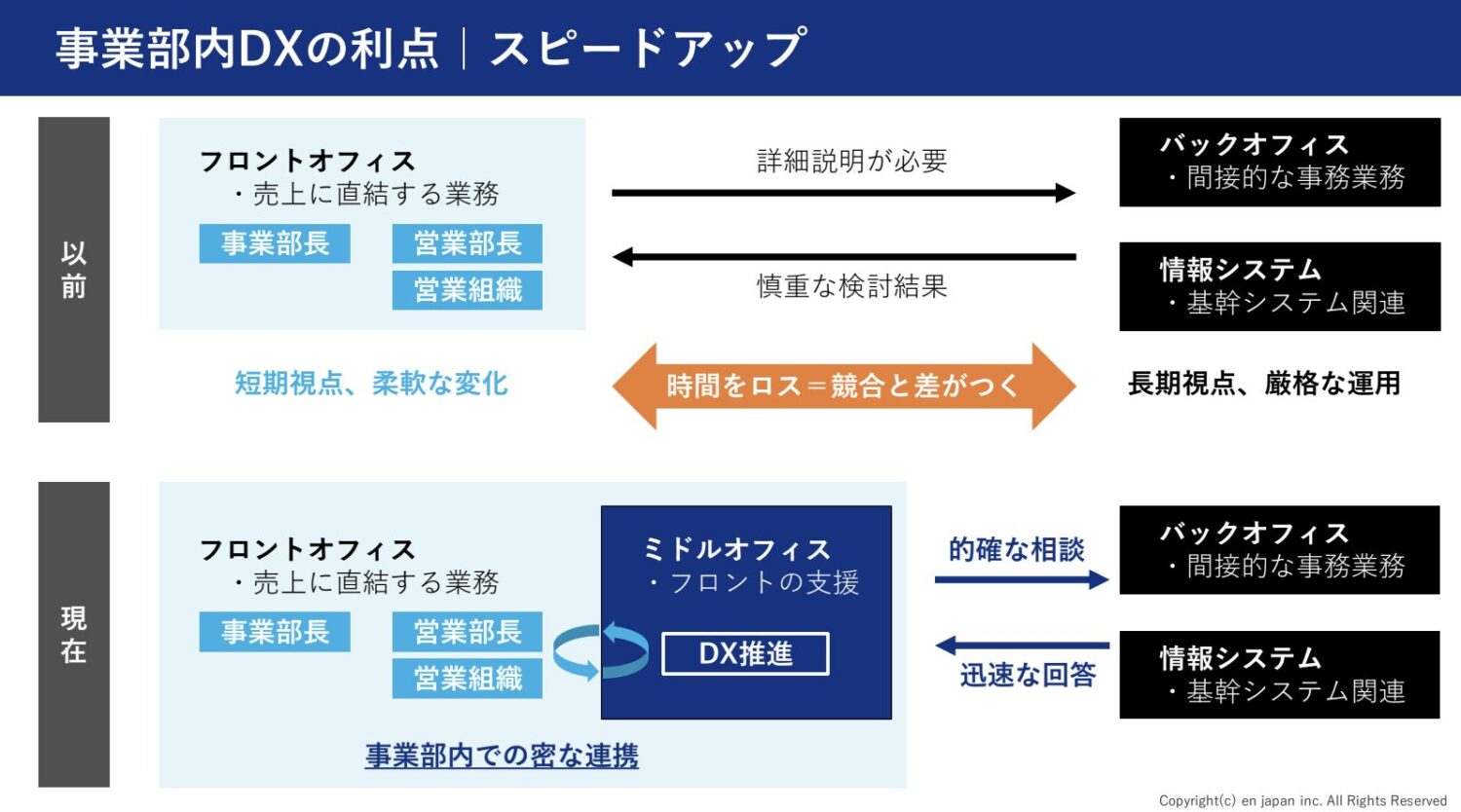

さらには、こうしたノーコード開発を行うための「ミドルオフィス」的な立ち位置の組織を設けたことも成功の秘訣だったと高橋氏は述べる。フロントオフィスの業務部門とバックオフィスの情シス部門の間で生じていた「意識やスピード感のズレ」を吸収するために、両者の間に立つミドルオフィスとしてDX推進組織を業務部門内に設けた。

この組織でスピード感重視のシステム案件をもっぱら引き受けることで、「短期的な視点に立ち、柔軟な変化を重視するシステム」は事業部門側の内製開発で、そして「長期的な視点に立ち、厳格な運用が求められるシステム」は情シス部門側で受け持つという役割分担がしっかり出来上がった。高橋氏はこうした役割分担を、サッカーのポジションに例えて次のように説明する。

「かつての事業部門と情シス部門は、サッカーに例えるとフォワードとゴールキーパーのように互いの距離が離れすぎていました。この間に、いわばミッドフィルダーに相当するミドルオフィス組織を置いてパスのつなぎ役をすることで、前線と守りの間のコミュニケーションがスムーズに運ぶようになり、結果的に素早くボールを回せるようになったのだと思います」