聞けばなんでも教えてくれる、懇切丁寧なヘルプデスク。一見、すばらしい取り組みに見えるものの、それは聞いてばかりの「ITに受け身な社員」を増やし、忙しい情報システム部門の時間を奪うことにもなっていないだろうか。 その結果、いつまでたっても導入したサービスやソフトウェアが使われないままになったとしたら……。

2023年6月22日、実務者のためのメディア「Darsana(ダルサナ)」では、そんな「おもてなしヘルプデスク」にメスを入れ、各種ITサービスを使う側、支援する側、そして導入した企業の3者がメリットを享受できるヘルプデスクのあり方を考えるイベントを開催した。

ITツールを業務現場に定着させ、会社全体のデジタル化を推進する上で、社員からのITに関する問い合わせに対応する「ヘルプデスク」が果たす役割は大きい。

しかし一方で、何度丁寧に説明しても、あるいはユーザーに代わってPC操作をリモートで代行しても、一向にツールの使い方を覚えようとせず、不平ばかりを言い立てるユーザーはどの組織にも一定数存在する。そしてそうしたユーザーに振り回され、担当者が疲弊し切っているヘルプデスクも少なくない。

そんな「おもてなしヘルプデスク」の存在は、果たして会社全体のデジタル活用に本当に寄与できているのか。実は「おもてなし」はその場しのぎの対応に過ぎず、本当はもっと本質的な施策が求められているのではないか——。

多くのヘルプデスク担当者が抱いているこうした課題に正面から向き合い、いわゆる「デジタルアダプション」のソリューションを導入することでヘルプデスクの業務改革を推し進めているのが東急コミュニティーだ。

本イベントでは、同社でヘルプデスク業務の変革をリードする東急不動産ホールディングスグループDX推進部 ITサービス企画グループ 主幹 柏崎正彦氏を招いて、これからのITヘルプデスクのあるべき姿について語ってもらった。(本記事の後編はこちら。プレゼン動画記事はこちら)

Boxの全社導入を機にデジタルアダプションの活用に踏み出す

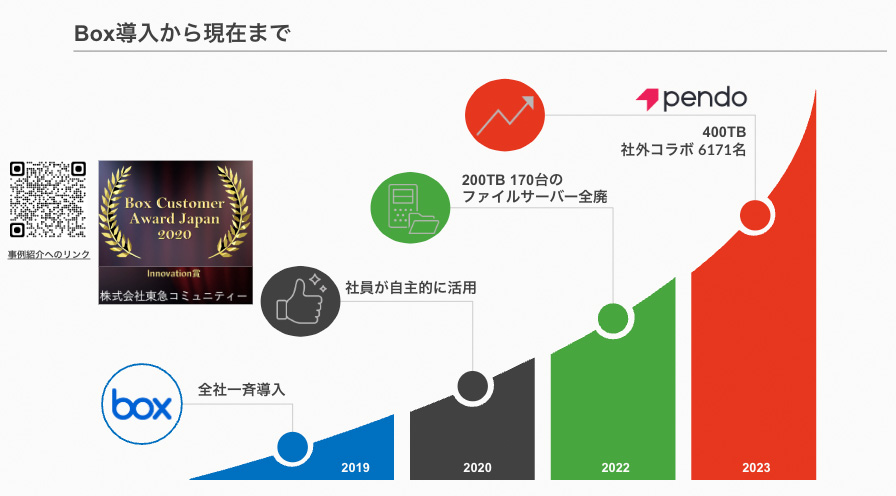

東急コミュニティーがヘルプデスクの在り方を大きく見直すきっかけとなったのが、Boxの全社導入だった。

同社はもともと全国に散らばる各拠点で約170台にも上るファイルサーバを利用しており、その運用や管理にかなりの手間やコストが掛かっていた。また、働き方改革を推進するために、社外からも自由に情報資産にアクセスできるリモートワーク環境を整備する必要があったが、ファイルサーバには社内ネットワークに接続しないとアクセスできず、利便性の点でも大いに課題があった。

そこで同社は2019年、Boxを全社導入してファイルサーバを撤廃することを決定した。約2年半をかけて更新時期を迎えたファイルサーバを順次Boxへと移行し、2022年にようやく170台・200Tバイトに上るファイルサーバ群の全廃にこぎ着けた。その結果、一部の社員の間では導入直後からBoxの高度な活用が進み、その内容を事例として公開したところBox社から「Box Customer Award Japan 2020」の表彰を受けた。

「Boxを導入した際に、社内で『Boxを使いこなして業務を変えたいと考えている人はいませんか? IT部門がサポートしますよ』と募集してみました。すると社内のさまざまな部署で手を挙げてくれる人がいて、その人たちの使いこなし方をヒアリングしたりサポートしたりした内容を事例として発表したところ、幸いなことにアワードをいただきました。ここでのキーポイントはIT部門がほぼ何もせず、ユーザー部門で「普段から課題をどうやって解決するか」に意識を向けていた方が自主的に社内を巻き込んでDXが実現できたという点です」(柏崎氏)

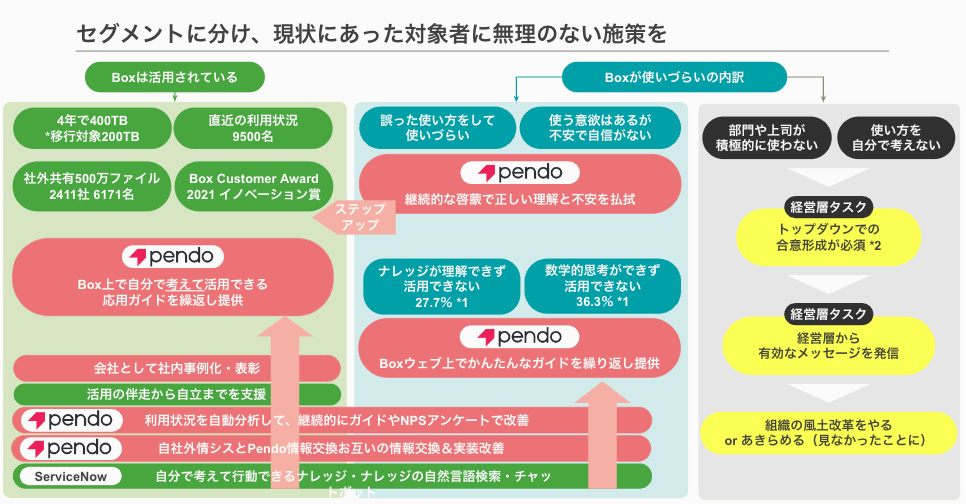

こうして自ら積極的にBoxの活用法を模索するユーザーがいる一方で、一向に活用しようとしないユーザーも一定数存在しているようだった。そこでBoxの利用状況をより正確に把握し、その活用を促進するために、デジタルアダプションプラットフォーム製品「Pendo」を導入してみることにした。

ガイドの表示によってユーザーを正しい操作へと導く

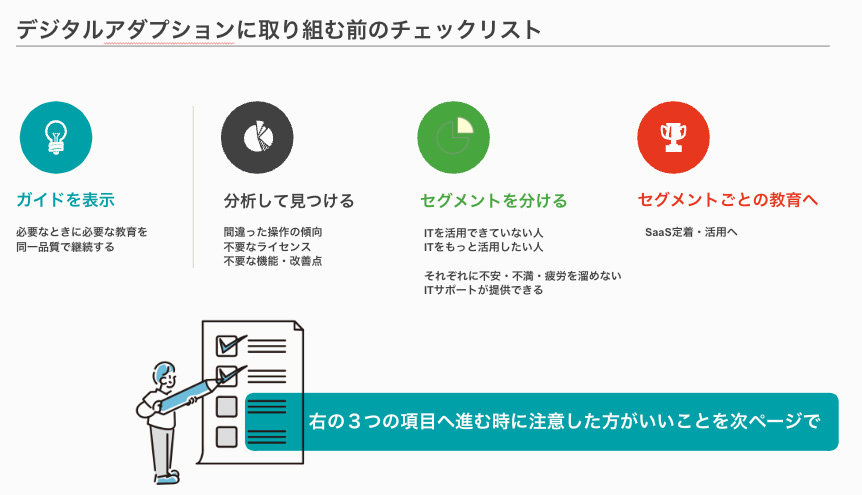

デジタルアダプションとは、アプリケーションソフトウェアやSaaSサービスなどを、ユーザーがより効果的に使いこなし、その導入効果を最大限発揮できるようさまざまな支援を提供するという考え方を指す。

デジタルアダプションプラットフォームはそのためのさまざまな機能を提供するITツール製品で、Pendoはこの分野における代表的なベンダーの1社としてソフトウェアベンダーやSaaSベンダーをはじめ世界中に数多くのユーザーを抱える。

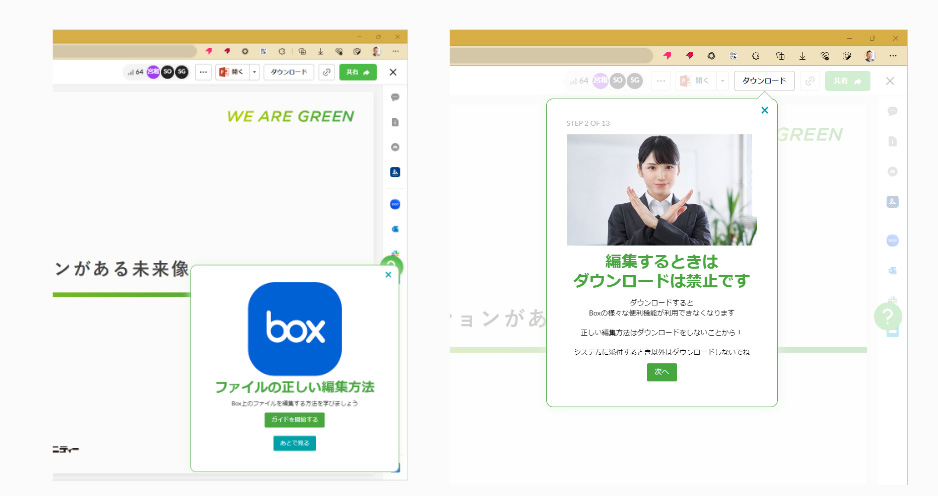

Pendo製品が提供する主な機能の1つが、ユーザーに操作方法を分かりやすくタイムリーにガイドする「ガイダンス」機能。アプリケーションソフトウェアやSaaSサービスの画面上に操作方法を示すガイドを直接提示することで、ユーザーはいちいちマニュアルを開くことなく、その場で操作方法に習熟できる。

柏崎氏は、まずはこの機能を活用することで、Boxの積極的な利用になかなか踏み出せないでいるユーザーの背中を押すことを目指した。

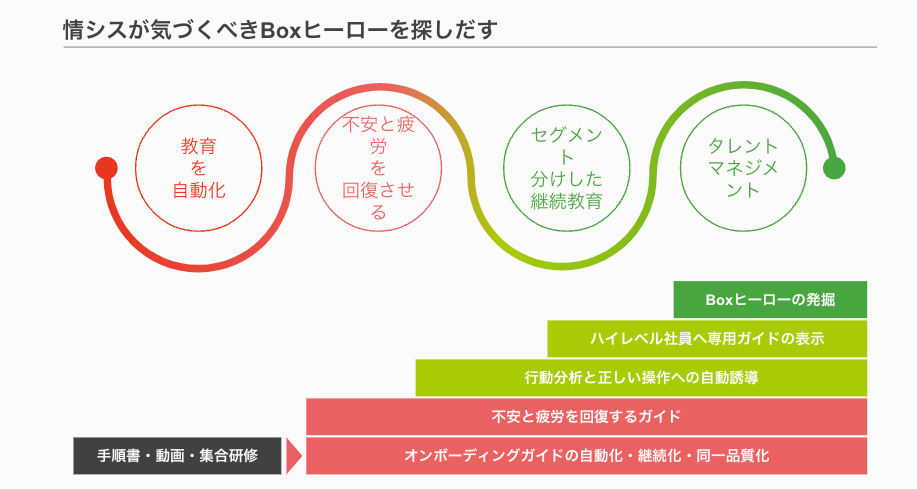

「これまで新たにITツールを導入する際には、操作をレクチャーする手順書や動画を作成して配布する集合研修を実施するなどして、ユーザーに操作方法を教えていました。しかしPendoを導入すればBoxの画面上で直接ガイドを提供できるため、これまで行ってきた教育施策の大部分が継続的に自動化でき、かつ品質も均一化できます」(柏崎氏)

そして同製品が提供するもう1つの目玉機能が、ユーザーの利用状況に関するログデータを自動収集して可視化・分析できる機能だ。

この機能を活用することで、どんなユーザーがどの機能をどの程度利用しているか(あるいは利用していないか)を把握できる。この内容を基に、ユーザーが利用に当たって不安やストレスを感じている機能・操作に改善を施したり、あるいはガイドを追加することで正しい操作へと誘導することができるようになる。

ユーザーのBox活用レベルに応じてガイドを使い分ける

こうして柏崎氏は、データを基に、ユーザーがBoxに対して感じている“不安”や“不便”を正確に把握することによって、より多くの社員がBoxを使いこなせるようになることを目指した。具体的には、ユーザーの使いこなしレベルをいくつかの段階にレベル分けし、それぞれごとに異なるガイダンスを提示するよう工夫を凝らした。

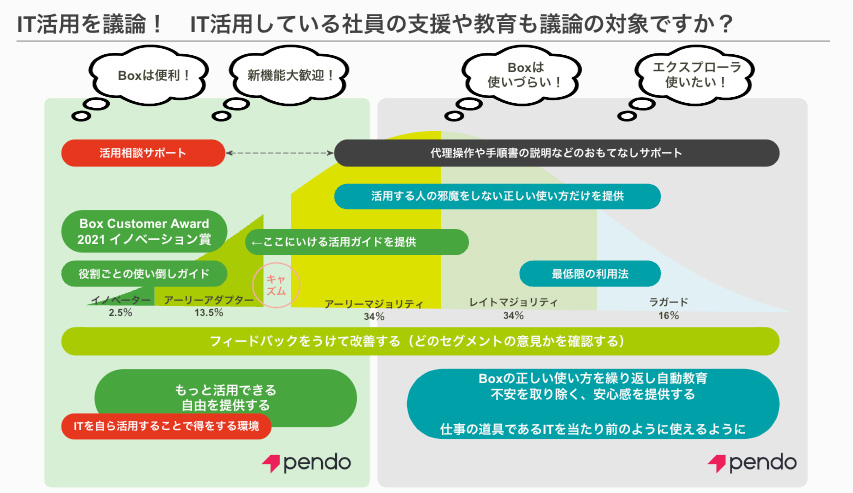

例えば「Boxは使いづらい」「やはり使い慣れたWindowsエクスプローラで操作したい」と言い張り、なかなかBoxを使いこなしてくれないユーザーに対しては、最低限の利用方法や、他ユーザーの活用の邪魔にならないような使い方のガイドを繰り返し提示し、まずは利用にまつわる不安を取り除くことに注力する。こうした層のユーザーに対していくら高度な活用法をガイドしても、かえってストレスを与えるだけで逆効果にしかならないからだ。

一方、高度で積極的な活用にまでは至ってはいないものの、ある程度はBoxを使いこなしており、「できればもっとうまく活用して業務を効率化したい」と考えているいわゆる「中間層」のユーザーに対しては、徐々に高度な使い方をマスターしてもらえるようなガイドを別途提供する。

そして既に高度な使い方をマスターしているアーリーアダプター層のユーザーに対しては、もっと自由に使いこなせるようになるためのガイドを別途作成して提供したり、逆にIT部門側からこうしたユーザーにアプローチすることでよりプロアクティブなサポートを提供していく。柏崎氏によれば、ヘルプデスクが本来重点的にサポートすべきはまさにこの層のユーザーだという。

「多くのヘルプデスクはリテラシーが低いユーザーのサポートに多くの時間と手間をかけていますが、本来はITを存分に使いこなしている先進的なユーザーとともにいかに価値の高い仕事をするかが大事なはずです。そのための時間を捻出するためにも、リテラシーが低いユーザーに対する従来の『おもてなし業務』を見直して効率化する必要があります」

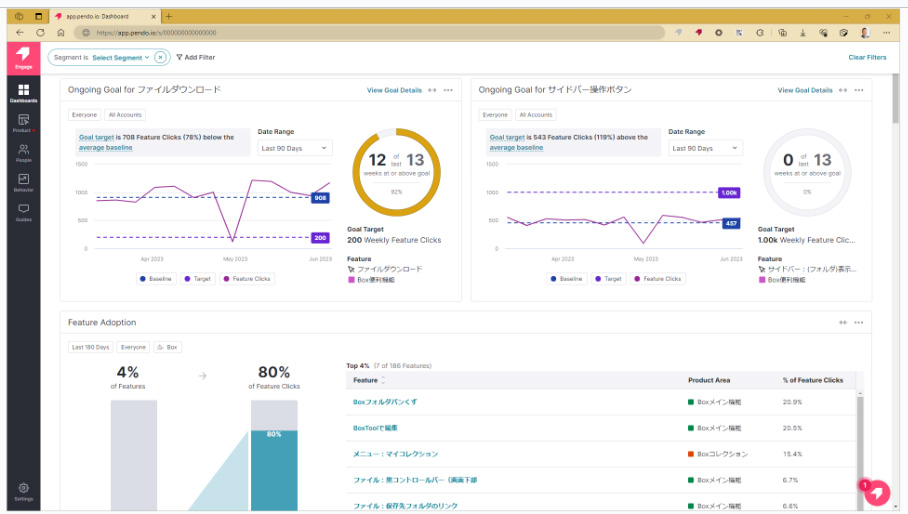

ユーザーのBox利用状況をデータで可視化し、問題を特定

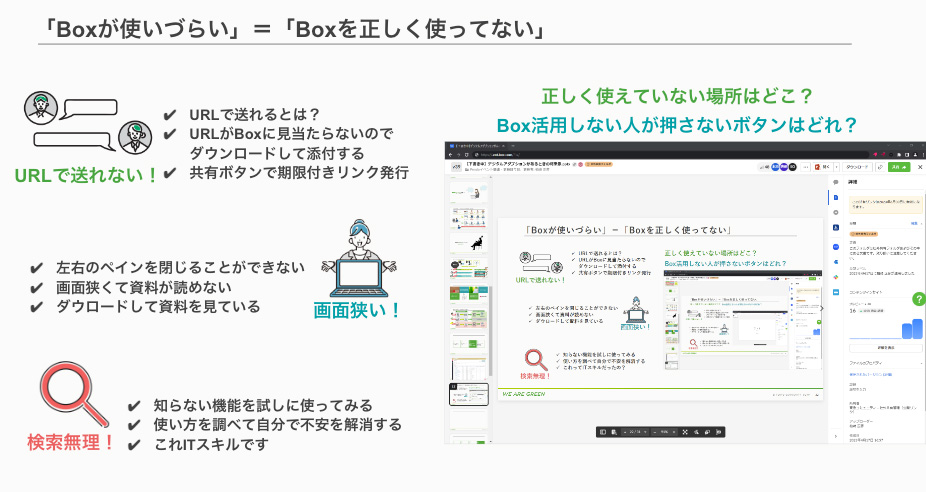

具体的にはPendoの分析機能を使って、どれだけのユーザーがBoxのどの機能をどの程度利用しているかを、統計をとって可視化・分析した。その結果、IT部門では想像もつかなかったような箇所でユーザーが行き詰っていることが判明した。

例えばBoxの画面では、右ペインや左ペインを非表示にすることでメインウィンドウを広く表示させて作業を行いやすくできる。こうしたUI操作は、ある程度ITリテラシーが高いユーザーであれば直感的に行えるが、Pendoでユーザーの操作履歴を分析してみたところ、左右ペインを閉じる操作を行っているユーザーの数は全体の4割程度しかいないことが判明した。

「実は半分以上のユーザーが左右ペインを閉じられることを知らず、狭い画面のまま作業を行いながら『Boxはなんて不便なんだ!』とストレスを溜めていたことが分かりました。確かにそんな環境で我慢しながら作業するぐらいなら、いっそのことファイルをダウンロードしてローカル環境で作業したくなります。でもそれではファイルのバージョン管理が煩雑になってしまい、Boxの導入効果は半減してしまいます」

そのほかにも、「BoxはURLでファイルを他のユーザーと共有できますよ」と案内したものの、エンドユーザーの中にはそもそもURLという用語の意味を正確に知らない人も多く、また一見しただけではBoxの画面内でURLが見つかりにくいため(ブラウザーに書いてあるURLがBoxのURLだと認識するには一定のITリテラシーが必要)、結局はいったんローカル環境にファイルをダウンロードして、メール添付で他のユーザーに送る人が続出してしまった。

これも本来はエンドユーザーのITリテラシーのレベルを考慮して丁寧にガイドすべきところを、「『URLで送れる』と言えばさすがに伝わるだろうという、IT側の発想で、Box導入時に安易に手順書に記載してしまった結果だった。これは私たちIT部門にとっても大いに反省すべき点だった」と柏崎氏は振り返る。

遠隔操作サポートは「子供の漢字ドリル」を親が代行するようなもの

同社は現在、Pendoを使ったデジタルアダプションの仕組みだけでなく、ServiceNowを使った新たなヘルプデスクの業務フローの構築にも取り組んでいる。ユーザーから「ツールやシステムの使い方が分からない」と問い合わせが入った際、従来は担当者がユーザーに代わって遠隔操作を行って問題を解決していたが、現在は解決法を記したナレッジベースをユーザーに案内するようにしている。もしそれだけでユーザーが自己解決できない場合も、ナレッジのどの部分が分からないかについて説明してもらう。

「ユーザーからすると当初は確かに苦労するかもしれませんが、そうやって自己解決の試みを繰り返していくうちにリテラシーが向上して徐々にITを使いこなせるようになります。これをやらずに毎回ヘルプデスクが代わりに遠隔操作していたのでは、いつまで経ってもユーザー自身のリテラシーは向上しません。従ってヘルプデスクの担当者には、『基本的に遠隔操作はしないでください』とお願いしています」(柏崎氏)

とはいえ、まだ一部のユーザーに対してはやむなく遠隔操作による「おもてなしサポート」を提供することもあるのが実情だという。柏崎氏はこうした状況を「子どもの漢字ドリル」に例えて次のように述べる。

「子どもの漢字ドリルの宿題を親が代わりにやってしまったら、子どもはいつまで経っても漢字を覚えませんよね。おもてなしヘルプデスクの遠隔操作のサポートも、結局はこれと同じことなんです。代理操作をすると決めて実施しているのは、IT部門であり、所管する経営層のはずなのに、うちの子は漢字リテラシーが低い(うちの社員はITリテラシーが低い)と言います。自分でやっている(逃げている)結果なのを棚上げしても何も変わらない。まずは自分たちが分からないといけません」(柏崎氏)

画一的なマニュアルではなく役職やリテラシーに応じたガイドを

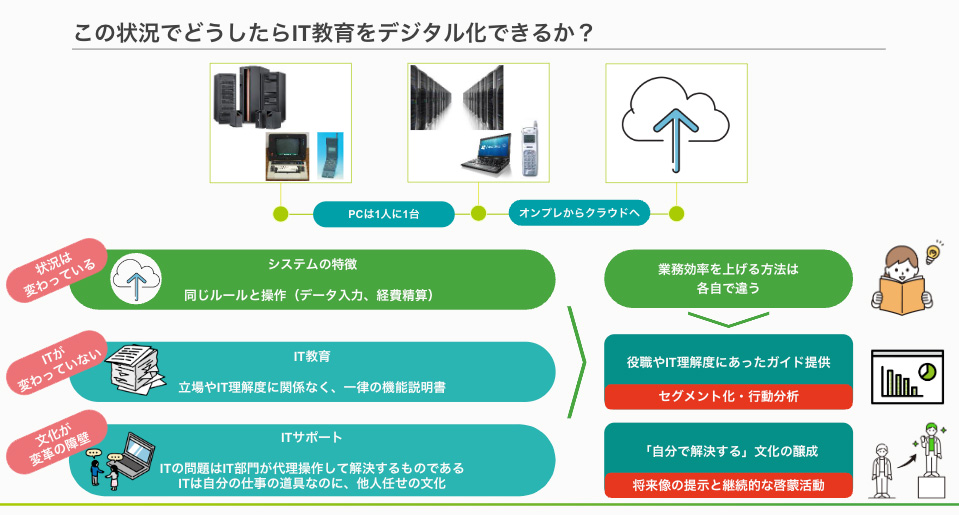

では一体どうすれば、ユーザーのITリテラシーを底上げできるのか。これを考える上では、ビジネスにおけるITの位置付けや使われ方が、かつてとは大きく様変わりしていることを理解する必要があると柏崎氏は指摘する。

「かつてのITは用途が限られており、その操作もあらかじめ決められた項目のデータを入力するだけの単純作業が中心でした。そのため、どんな立場の社員であっても、一律の操作を覚えればよかった。でも、あらゆる業務の隅々までITが入り込んでいる今日においては、ITを使って業務を効率化する手段は立場によってまちまちです。従って、かつてのように全社員に画一的に単純作業の手順をレクチャーしたり、マニュアルを全社員に一斉配布すれば済むというわけにはいかなくなりました」

そこで求められてくるのが、各社員の役職やITリテラシーに応じてそれぞれ最適化したガイドの提供だ。これを実現するためには、まずは役職ごとのITの利用状況や、各社員のITリテラシーのレベルを正確に可視化・把握する必要があるが、従来はそのための手段が提供されていなかったため実行に移すのが困難だった。

しかし、デジタルアダプションツールが提供されるようになったことで、データを基にユーザーの行動分析やセグメント分けをして、それぞれに応じたガイドを提供することが可能になった。

さらにはITサポートに対する考え方そのものも、以前と比べると大きく変わった。かつて汎用機がITの主力だった時代にはシステムはIT部門がすべて集中管理していたため、エンドユーザーが自らシステムの問題を解決するという発想はなかった。従って、当時からITに触れてきたベテラン社員の中には、「ITの問題はIT部門が代理操作して解決するもの」というイメージをいまだに払拭できずにいる人も少なくない。加えて、そのような変化をメッセージとして社員に発信しているIT部門も多くはない。

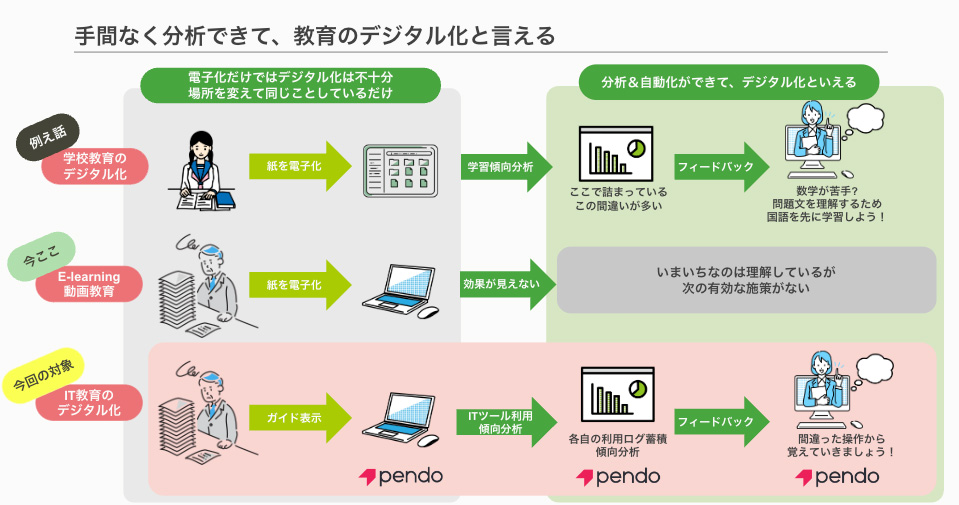

しかし今日では、ユーザーが自らPCやクラウドのアプリケーションを使いこなしながら業務を遂行するのが当たり前になっているため、かつての「他人任せ」の文化から「自己解決」の文化へと変えていく必要がある。そしてそのためのIT教育施策を考える上でも、単にこれまで紙で配布していたマニュアルをe-Learning化しただけではあまり効果は期待できないと柏崎氏は述べる。

「単に媒体が紙からデジタルに置き換わっただけで、本質的にやっていることは大して変わりばえしません。そうではなく、Pendoのような仕組みを導入し、デジタルの強みを生かしてユーザーの利用状況をデータとして取得・分析して施策の改善に生かせるようになってこそ、初めて『教育のデジタル化』と呼べるのではないでしょうか」

現状の変革に乗り出すための「覚悟」はあるか?

とはいえ、実際にこうした施策を実行に移すためには、それ相応の「覚悟」が必要だとも柏崎氏は指摘する。

「そもそも現状の『おもてなしサポート』に対する課題意識を持っている人が少なければ、いくら改善の旗を振っても効果は期待できません。そもそも、これまで長らくマニュアル通りの対応に終始してきたヘルプデスクの担当者が、データを活用した改善活動に自ら進んで取り組めるかどうか。サービスの見直しを自ら率先してリードする覚悟があるのか。そのあたりの見極めが大事だと思います」

場合によってはシステムのオーナー部門に対して、「あなたのシステムの使い方は間違っています」と告げに行かなければならないこともある。ヘルプデスクのキャリアが長ければ長いほど、そうした面倒なコミュニケーションは避けて、これまで通りの「おもてなしサポート」を続けたいという思いに駆られても不思議ではない。

そのため、こうした現状を打破するための行動を起こすに当たっては、やはり相応の覚悟が求められるだろうと柏崎氏は述べる。

「遠隔操作でサポートしつつ、『皆ITリテラシー低いね』と愚痴を言っている方が、確かに楽ではあります。でもそれではいつまで経っても何も変わりません。志のある方はぜひ覚悟を持ってITサポートの変革に乗り出していただければと思います」

ヘルプデスクに「おもてなし」は必要ない? IT投資効果最大化のための情シスのあり方