データ活用が企業の未来を左右する──。デジタル化が加速し、膨大なデータが取得できるようになった昨今、多くの企業が、この「宝の山」をいかにビジネスに活用できるかを試し続けている。

しかし、部門を横断するからこそ発見できるような「本質的なビジネス課題」の解決に取り組んでいる企業は、まだ少ないのが実情だ。データやシステム、組織のサイロ化に足をすくわれ、思うようなデータ活用ができていないという話は枚挙にいとまがない。

このデータ活用の差は、いったいどこから生まれるのか──。

Darsanaでは、その差が生まれる原因の一つを「データを使って課題を解決する人と組織のあり方」によるものと仮定し、データ活用を成功させるためのプロセスとデータ人材の発掘・育成について考えるイベントを開催した。

本イベントには、データ人材の発掘と教育、組織設計、システム基盤の構築を積極的に行ってきた全日本空輸株式会社(以下、ANA) イノベーション推進部 部長の野村泰一氏と、企業のデータ活用と組織作りを長年支援してきたデータ総研 エグゼクティブシニアコンサルタントの小川康二氏が登壇。具体的に「どのような人材を育て、組織を作り、システム基盤を構築すればデータ活用が進むのか」を探った。

データ活用の推進に不可欠な「システム基盤」「人材」「支援組織」

本イベントの冒頭に登壇した小川氏は、「データ組織を作る際に欠かせないポイントとは」と題したプレゼンテーションで、データ総研がこれまでデータマネジメントのコンサルティングを提供する中で蓄積してきた「データ組織」「データ人材」に関する知見を披露した。

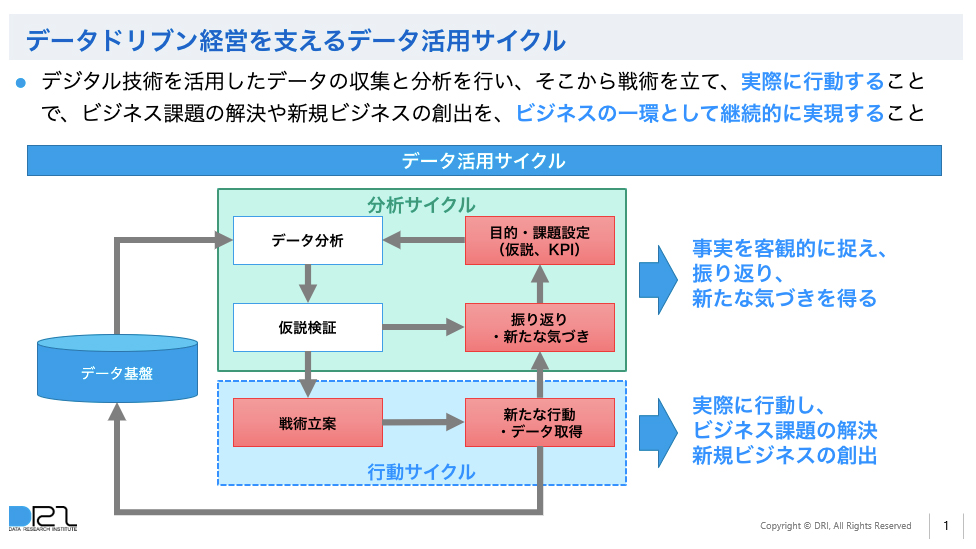

データを活用して企業の競争力を高める「データドリブン経営」を実現するためには、「データの分析・仮説検証・評価・課題設定」の一連の分析サイクルを継続的に回す必要があると言われている。具体的には、データ基盤から抽出したデータを分析し、その結果を基に仮説検証を行い、さらにそこから新たな気付きを得た上で、新たな目的や課題を設定して次のデータ分析へと向かう──といった具合だ。

データ活用には、これら一連の「PDCAサイクルを継続的に回すためのプロセスを確立すること」が不可欠だが、小川氏はこれに加えて「行動サイクルを実行すること」が大切だと指摘する。

「分析サイクルの仮説検証プロセスから得られた知見を基に、『次に実行すべき戦術』を立案し、そして『実際に実行に移す』。さらに、その結果得られた『新たなデータを分析サイクルに取り入れ、分析の解像度をさらに高めていく』──。

このように『単にデータを机上で分析するだけ』でなく、『その結果を基に、実際に行動を起こすこと』こそが、ビジネス課題の解決や新規ビジネスの創出へとつながっていくのです」(小川氏)

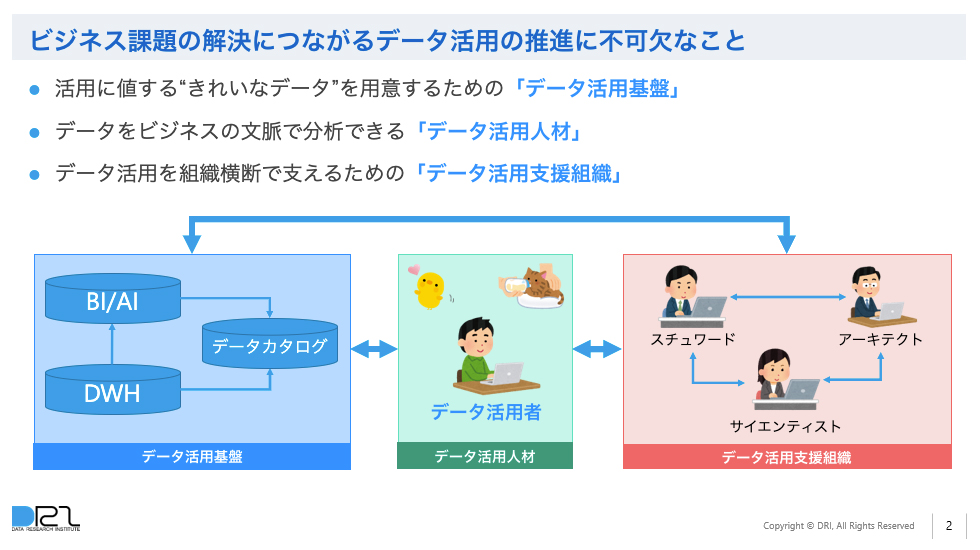

では、このような「分析に行動が伴うデータ活用サイクル」を継続的に回していくためには、具体的にどのような取り組みが必要とされるのか。小川氏は「データ活用基盤の構築」「データ活用人材の育成」「データ活用支援組織の構築」の3つを挙げる。

生まれた状態の“素”のデータのままではなかなか活用がしづらいため、まずはデータを「利用しやすい形に整える」必要がある。そのための仕組みを提供するのが「データ活用基盤」である。

こうして整えたデータを実際にビジネスに応用するためには、「データをビジネスの文脈で分析できるデータ活用人材」が必要になる。こうした人材をどれだけ揃えられるかがデータ活用の成否の鍵を握るが、一方で高度なスキルを備えた人材の確保は極めて難しい。そのため、実際には「自社内で人材を戦略的に育成していく取り組み」も欠かせない。

つまり、データ活用人材を育成するためには、組織内でデータ活用人材が担う役割をきちんと定義し、彼らが組織横断で進めるデータ活用の取り組みを支えたり、人材を戦略的に育成していくための「データ活用支援組織」が必要になってくる──というわけだ。

「データカタログ」を中心としたコミュニケーションの実現を目指す

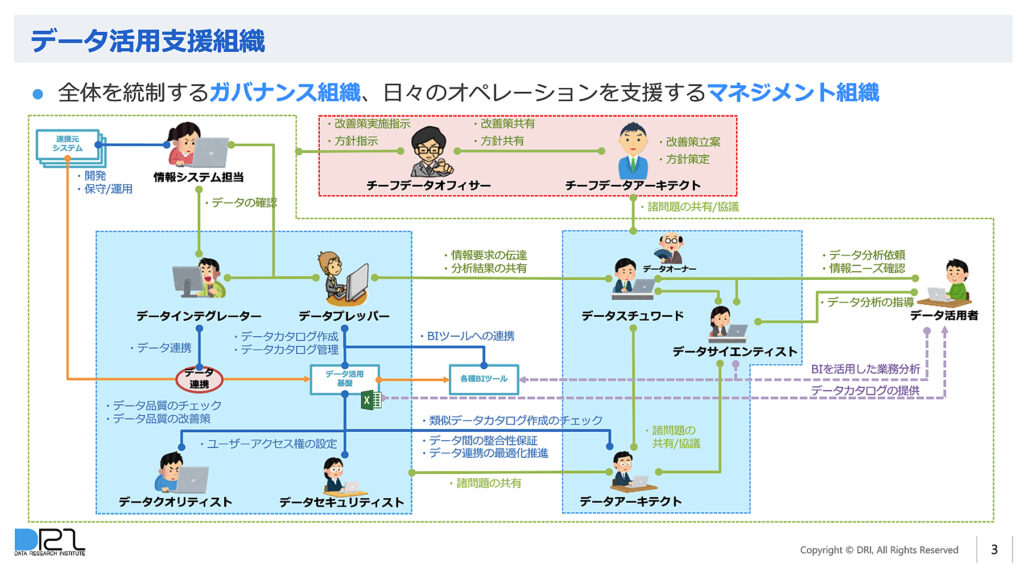

なお、データ活用支援組織は、企業全体を統制する「ガバナンス組織」と、業務現場における日々のオペレーションを支援する「マネジメント組織」とに大別される。ガバナンス組織の頂点に立つのが、役員として全社のデータ活用の取り組みを統括する「CDO(チーフデータオフィサー)」だ。そしてCDOを補佐する立場として、具体的なデータ活用やデータガバナンスの方針を策定し、現場のオペレーション担当者に指示を出すのが「チーフデータアーキテクト」になる。

一方、マネジメント組織の中で中心的な役割を果たすのが、データ分析作業を担う「データサイエンティスト」やアーキテクチャ設計を担う「データアーキテクト」、データの運用管理を担当する「データスチュワード」といった立場のスタッフだ。また、そのほかにも、データ連携を管理する「データインテグレータ」、データ品質を管理する「データクオリティスト」といった、幾つかのロールが存在する。

しかし、初めからすべてのロールを完備した組織を形成するのは難しいため、「ミニマムの体制で組織を立ち上げる場合は、まずは『サイエンティスト』『アーキテクト』『スチュワード』の役割を担う人材から確保することをお勧めします」と小川氏はアドバイスする。

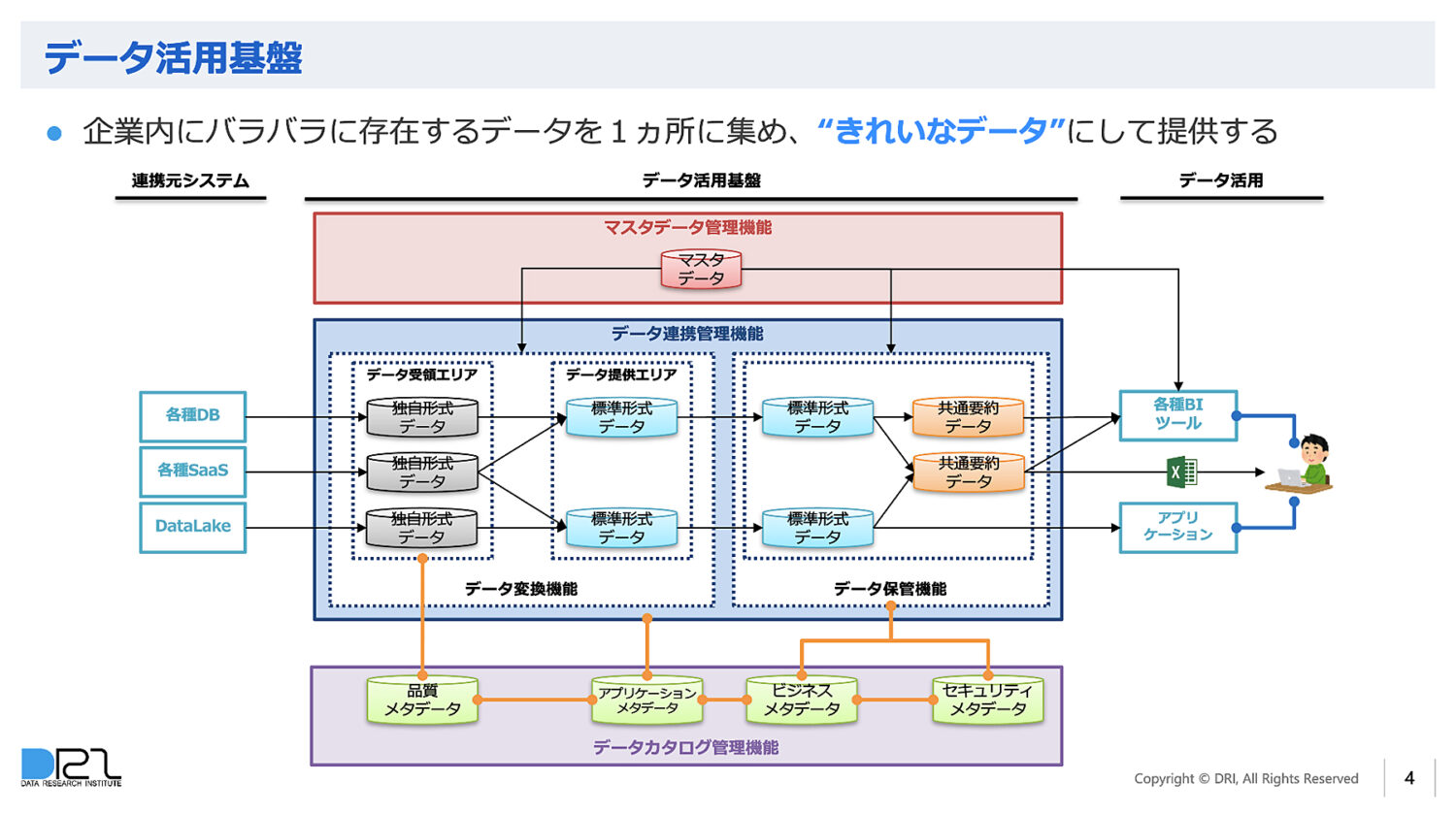

こうした組織体制とともに欠かせないのが、企業内にばらばらに散在するデータを1カ所に集め、「きれいなデータ」にして提供するための「データ活用基盤」だ。さまざまなデータベースや外部のSaaSサービスなどからデータを集めてきて、それぞれ形式が異なるデータを標準形式に揃えて扱える状態にした上で、DWH(データウェアハウス)などに保管してBIツールやアプリケーションから利用できるようにする。

このデータ活用基盤を実現する上で欠かせないのが、異なるコード体系に属するデータを単一のコード体系の下に束ね、横断的に扱えるようにするMDM(マスタデータマネジメント)の仕組みだ。

これとともに、「どんなデータがどこにあり、それはどのような意味を持っているか」といったデータのメタ情報を管理する「データカタログ管理機能」もデータ活用を進める上では欠かせない。このデータカタログの品質を担保し、その周囲にデータ活用人材を適切に配置することによって、データカタログを中心としたコミュニケーションが発生し、データ活用のプロセスがスムーズに回るようになる。

なお、データ活用人材を社内で育成していく上では、「キャリアプランをしっかり定義することが大切」だと、小川氏は説く。

「データ活用人材として、社内でステップアップしながら活躍していけるキャリアパスを設計することが大事です。アーキテクトやスチュワードからチーフデータアーキテクトを経てCDOへと至るキャリアパスが典型ですが、そのほかにもデータ活用に関する社内コンサルタントとして活躍できるキャリアパスを用意するなど、自社の事情やニーズに合わせた選択肢を複数用意できれば理想的でしょう」(小川氏)

ANAが進めるDXと、そのためのデータ活用の仕組みとは

続いて野村氏が登壇し、「重要なのは、人と企業の成長までをデザインできるか──生きたデータ活用のための基盤、組織、人づくり」と題したプレゼンでANAがこれまで進めてきたデータ活用と、それに付随する人材育成や組織・プロセス改革の取り組みについて紹介した。

ANAでは2017年以降、DXへの取り組みを一気に加速させている。その際にこだわったポイントとして、同氏は「データのサイロ化の解消」と「基幹系システム以外の周辺システムの見直し」の2点を挙げる。

「かつてのANAのシステムは『異なる顧客接点ごとに最適化されていた』ため、データのサイロ化現象が起こっていました。しかし今日では、あらゆる顧客接点に渡ってお客さまに一貫したサービスを提供するカスタマージャーニーの考え方が求められていますから、サイロ化状態を打破してデータをあらゆる顧客接点間で共有する必要がありました。

しかし、これをスクラップ&ビルドでやると膨大な時間とコストがかかるため、何かいい手を考える必要がありました」(野村氏)

また、同社の基幹システムは長らくメインフレーム上で開発・運用されてきたが、中にはシステム規模が比較的小さいため、メインフレーム上に載せることができなかった周辺システムも数多く存在しており、これらが業務効率のボトルネックになっているケースが多かった。そこでメインフレームのデータをこれら周辺システムでも使いやすくすることでボトルネックを解消し、業務全体をスムーズに回せるようにすることを目指した。

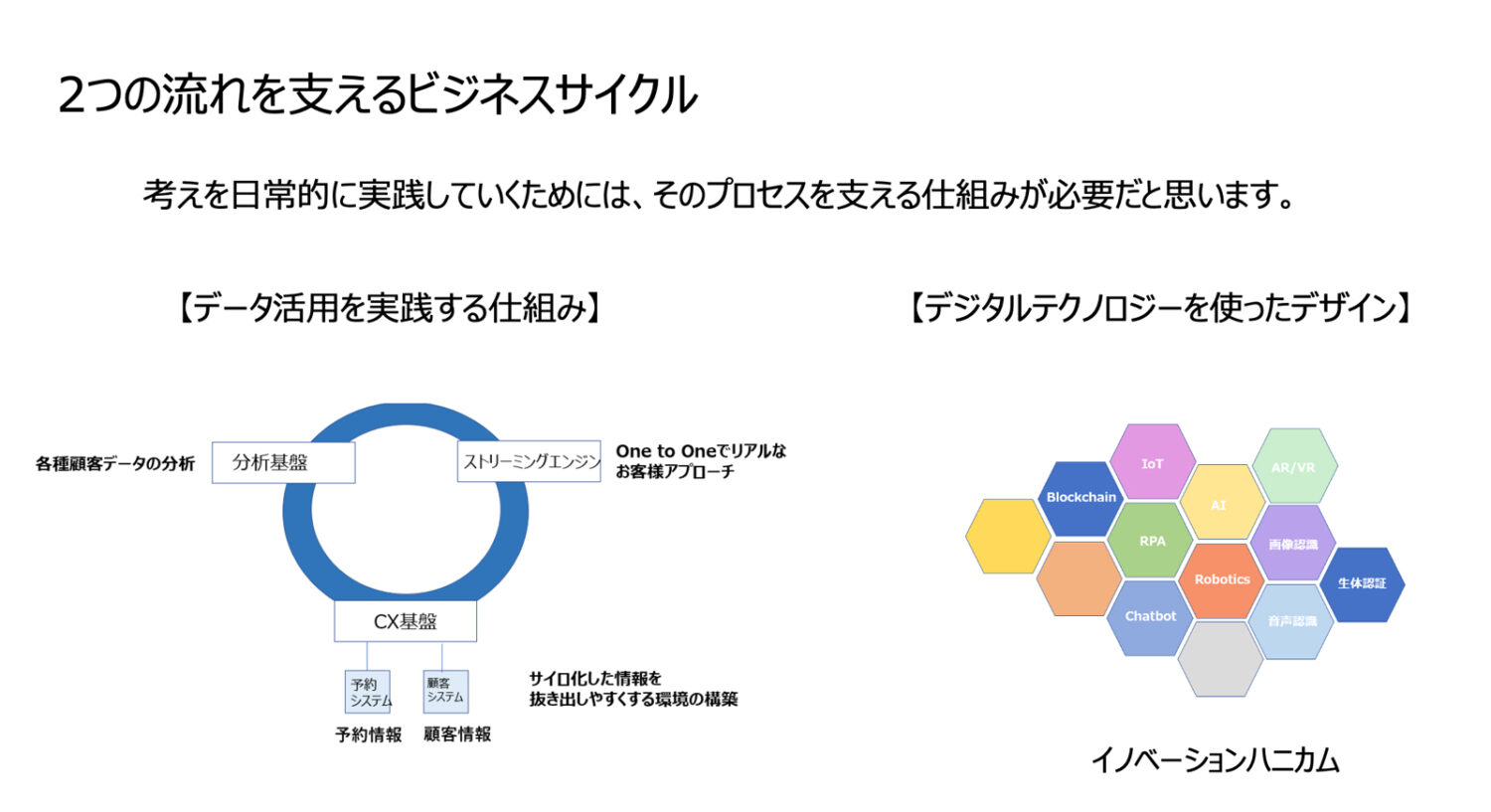

この2つを実現するためにまず着手したのが、データ活用を実践する仕組みの整備だった。2018年に、サイロ化したシステムアーキテクチャに手を加えることなく、データだけを外部から抜き出しやすくするためのAPIプラットフォーム「CX基盤」を開発。翌年には、これらの抜き出したデータをより分析しやすくするための分析基盤を新たに構築し、さらに2020年には顧客の動向にリアルタイムに即応したサービスを提供するための「ストリーミングエンジン」を開発した。

また、同社のIT部門はそれまで、もっぱら業務部門の要請に応じる形でシステム案件を手掛けてきたため、自ら世間のITトレンドを積極的にリサーチして取り込む習慣がなかった。こうした受け身の姿勢を改め、IT部門のメンバーが自ら積極的に最新テクノロジーを吸収して自分たちの武器として備えられるよう、「イノベーションハニカム」と呼ばれる仕組みを新たに考案した。

「各テクノロジーに担当者をアサインして勉強してもらうとともに、それぞれのテクノロジー同士をうまく組み合わせることで新たな価値やストーリーを生んでいけるような仕組みを作りたいと考えました。そこで、テクノロジーをハニカム(ハチの巣)状に配置し、隣り合うテクノロジー同士の関連性を明示することで、それぞれのテクノロジー間でデータを連携して、新たなソリューションが生まれやすくなる土壌を築きました」(野村氏)

「内製力」の強化に向けたさまざまな取り組み

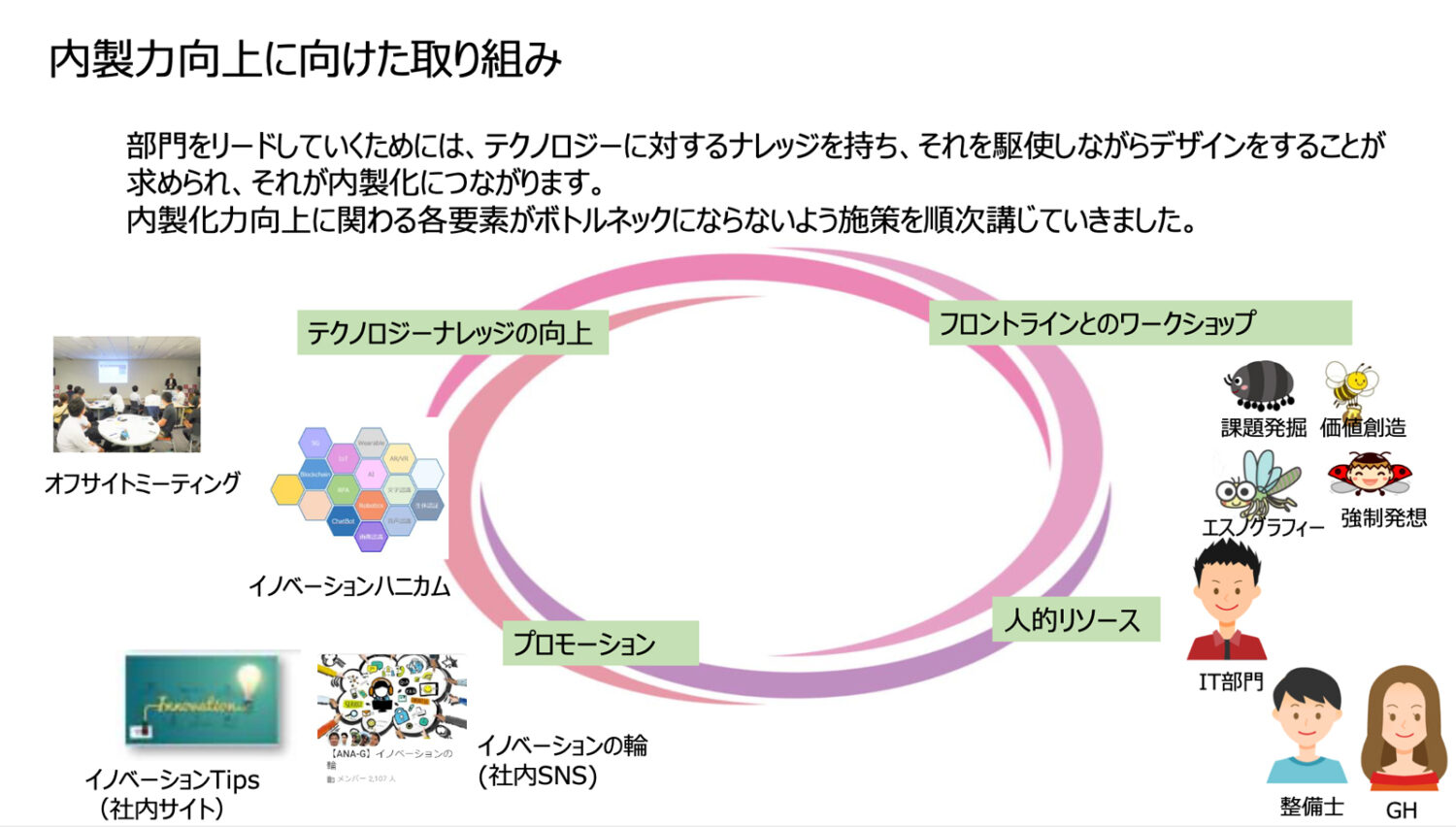

こうした取り組みを進める上で最も重要な要素の1つとして、野村氏は「内製力の強化」を挙げている。

全社的な視点に立ってシステムやデータのサイロ化を解消し、プロセスを改善していくためには、業務やシステムごとにベンダーに開発を依頼するのではなく、自社でシステムの企画・設計・開発をこなせる内製のケイパビリティを高めていく必要がある。しかし野村氏によれば、これは「言うは易く行うは難し」だったという。

「もともと内製の文化がほぼなかったため、まずは世の中で今どんなテクノロジーが注目されていて、他業種でどのような使われ方をしているのか、情報を集めるところから始める必要がありました。

そこで月に1回、外部のベンダーさんを訪問して、そこで今一番注目している技術について勉強させてもらったり、一番尖っている人の話を聞くなどして刺激を受ける『オフサイトミーティング』という取り組みを始めました」(野村氏)

こうして内部にナレッジが徐々に溜まってきたら、今度はそれらを社内に向けて発信する取り組みを始めた。具体的には、イントラネットのサイトや社内SNSなどを通じて、IT部門が今どんなテクノロジーを扱っていて、どんなことに取り組んでいるのかを、積極的に発信するようにした。現在では、ANAグループ内の従業員約5800人(2021年12月時点)がこのSNSに登録し、IT部門が発信する情報に触れているという。

こうして自分たちの活動が徐々に社内に周知されてくると、今度は具体的な課題解決のためにテクノロジーを適用したくなってくる。そこで業務部門と一緒になって、現場の課題をテクノロジーで解決できる糸口を探るためのワークショップを定期的に開催するようになった。

現在では「課題発掘型」「価値創造型」「強制発想型」「エスノグラフィー型」の4つの異なるアプローチのワークショップを定期的に開催しており、その中から実際に現場の課題解決に資するソリューションが生まれつつあるという。

こうした提案型の活動が活発化してくると、だんだんIT部門の人手が足りなくなってくる。そこで、IT部門内でこれまでもっぱらレガシーシステムの運用を担当してきた人材をスカウトしたり、さらに整備や空港チェックインなどIT部門以外の部門からも人材を募ったりしてポテンシャル人材を発掘し、教育を施した上でデジタル人材へとリスキリングするなど、さまざまなルートを通じて人的リソースを確保している。

データ活用により新たな価値を創造したシステム開発の事例

こうした取り組みを進めてきた結果、データ活用を軸としたさまざまな新サービスが生まれつつあるという。例えば「遺失物管理システム」もその1つだ。ANAの利用客が機内などで忘れ物をする数は年間約8万件にも上るが、忘れ物は発見された空港で個別に保管・管理されるため、顧客は心当たりのある空港にそれぞれ問い合わせる必要があった。

そこで、忘れ物の情報を空港をまたいで一元管理できるシステムをクラウドサービスとして開発し、どの空港やどの部門からも忘れ物情報をいつでも自由に参照できる仕組みを構築した。これによって顧客サービスの質を向上させるとともに、現場スタッフの業務効率アップも実現できた。しかし、これだけに留まらず、現在このシステム上に集まったデータを使って新たなサービスを企画しているところだという。

「クラウドに蓄積された忘れ物データをAIで分析することにより、そもそも忘れ物が発生しやすい条件を割り出そうとしているところです。これによって、お客さまが忘れ物をする確率を少しでも減らし、より快適な搭乗体験を提供できるのではないかと考えています」(野村氏)

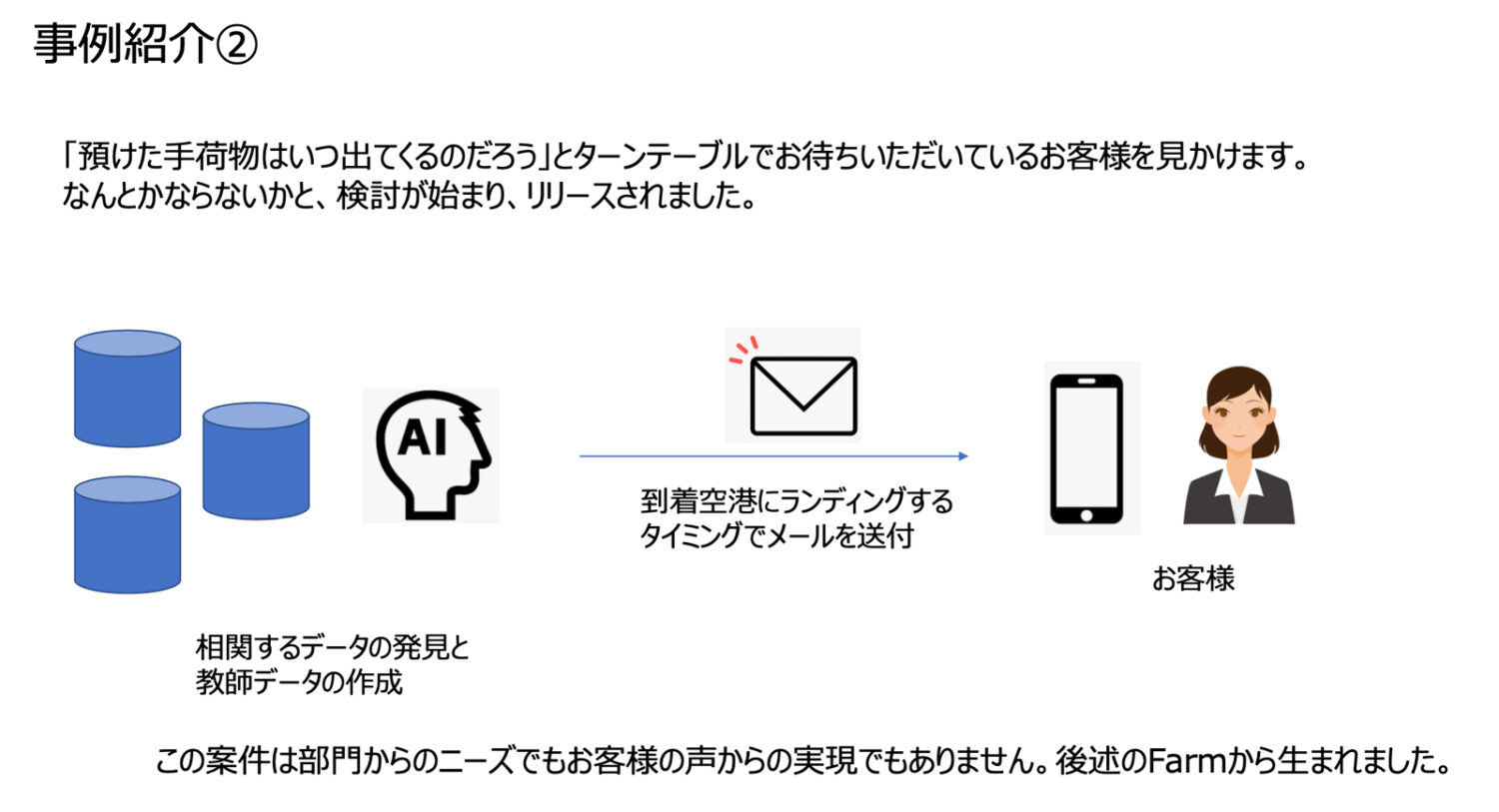

また、別のプロジェクトでは、顧客が飛行機から降りた後、搭乗時に預けた手荷物をターンテーブルで受け取れるようになるまでにかかる時間をAIで推測し、メールで顧客に通知するサービスを開発した。既に正式リリースされ、羽田空港での運用を開始しているという。

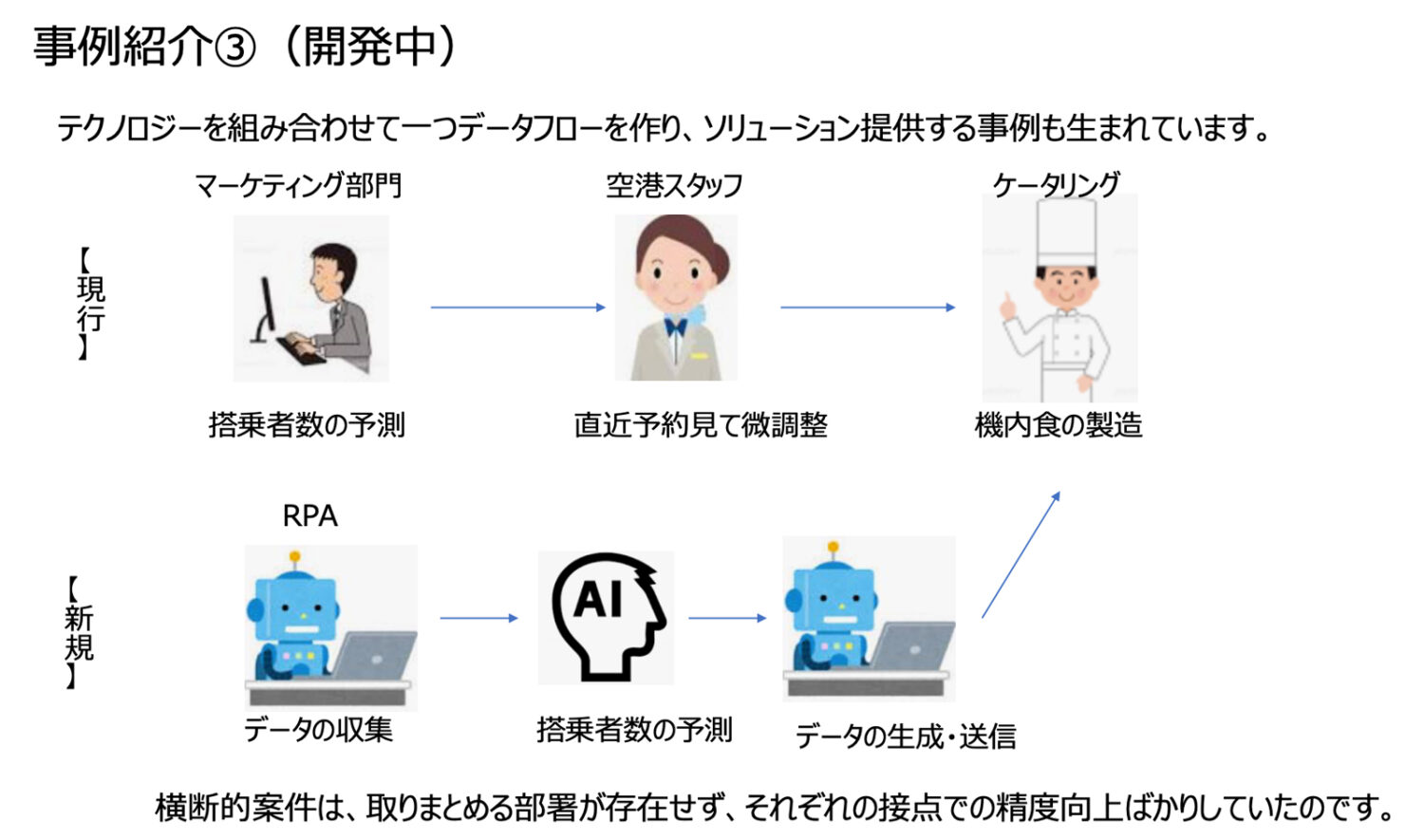

さらには、国内線の「プレミアクラス」の乗客に提供するミールの数量をAIで割り出すシステムも現在開発している。

これまではマーケティング部門のスタッフが前日までの予約状況を見ながらミールの発注数を割り出し、さらに当日の予約のキャンセル状況などを空港スタッフが確認した上で、最終的な発注数を確定していた。この一連の業務をAIで自動化することで、スタッフの業務負荷を軽減するとともに、より正確な発注数を割り出すことで、フードロスなどの問題を解決できるのではないかと期待されている。

「このケースのように、社内の複数の部門にまたがる業務を改善しようとしても、それぞれの部門の思惑が交錯してなかなか思うように進められないことがあります。しかし、中立の立場にいるIT部門が、客観的なデータを基に『こんな仕組みはどうでしょう?』と提案すると、意外とスムーズに話が運びます。

このように、『単にデータを提供して終わり』ではなく、『ステークホルダー間をデータで橋渡しするような仕組みをIT部門が主体的にデザインしていくような取り組み』が重要になってきます」(野村氏)

他部門にも門戸を開放した「オープンな」人材育成施策

IT部門が主導権を握って社内のステークホルダー間をデータでつなぎ、新たな価値創造を提案していくような活動は、今でこそ活発に行われているものの、かつてはそうした気運はほとんど見られなかったという。

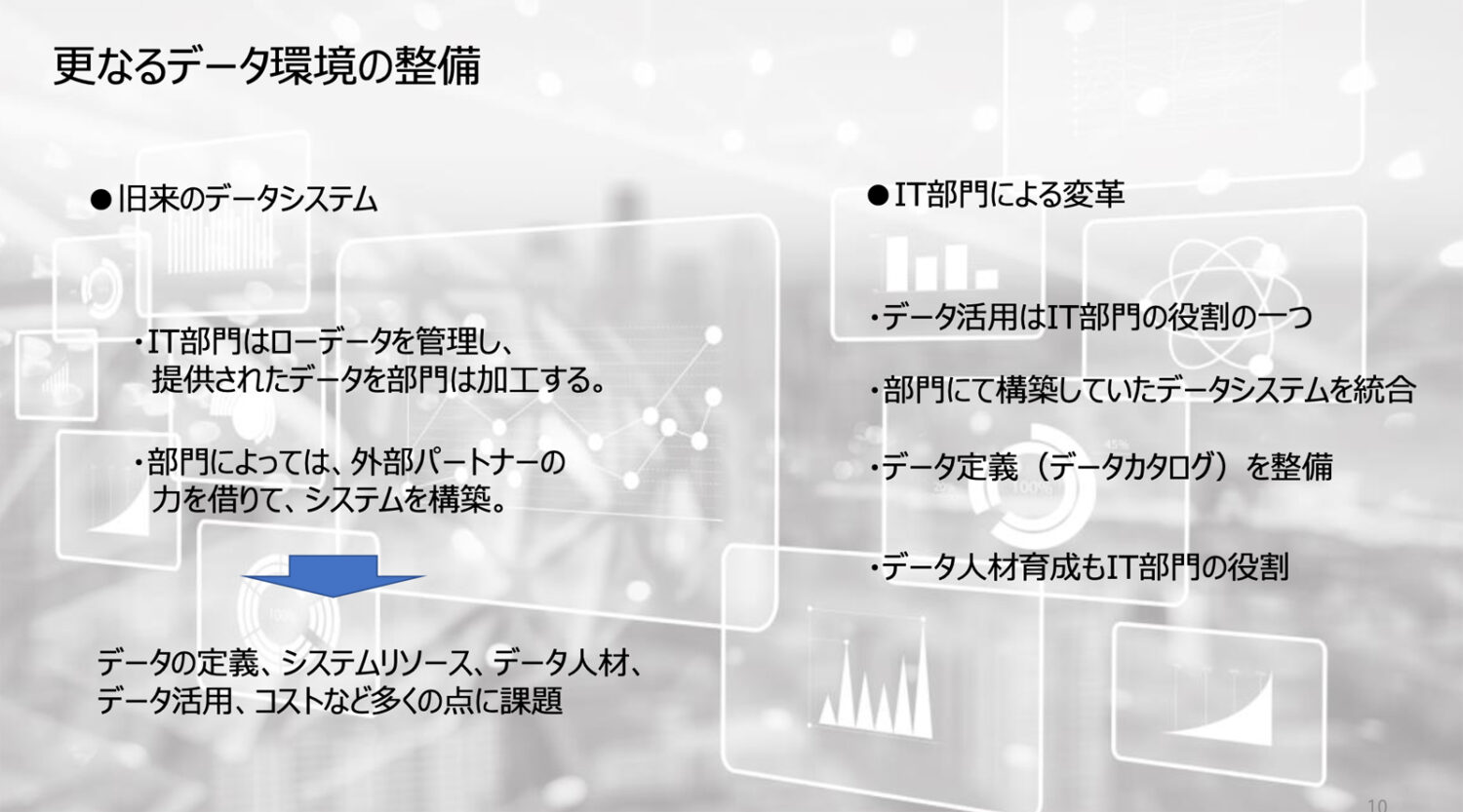

「かつてのANAのシステム開発では、IT部門は業務部門に言われるがままに生データを提供するだけで、それをどう活用するかはほとんど現場任せでした。しかし、これではシステムやデータのサイロ化が進む一方で、ガバナンスも効かせにくくなってしまいます。

こうした反省に立ち、今ではデータ活用は『業務部門だけでなく、IT部門にとっても自ら取り組むべき重要なミッションの1つである』と定義し直しました」(野村氏)

そのために、各部門でばらばらに構築していたデータシステムの統合を進め、データ定義(データカタログ)も整備してきた。データ人材の育成もIT部門の重要なミッションの1つと位置付け、IT部門内の人員はもちろんのこと、他部門の人材の育成もIT部門で行うこととした。

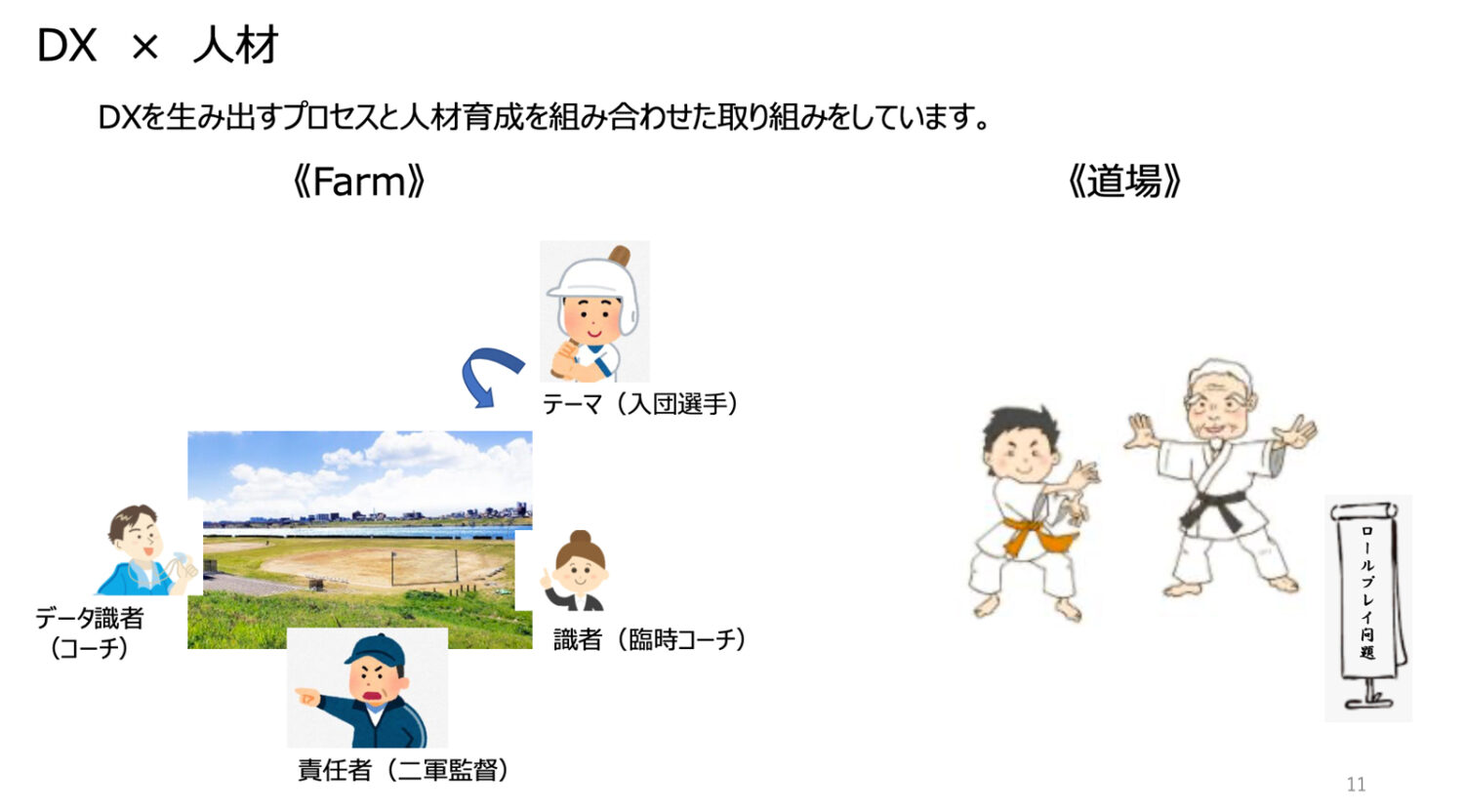

ANAのIT部門では、ユニークな人材育成施策として、2020年から新たに「ファーム」という制度を設けている。これはプロ野球チームの二軍(ファーム)になぞらえた取り組みで、まだ正式検討にまで至っていない業務課題やテクノロジー活用などのテーマを「二軍選手」と位置付け、その分野の識者やIT部門の担当者がコーチとして検討を重ねながら一軍選手に育て上げていくというもの。業務部門に正式にプレゼンテーションできる段階になったら「一軍入り」、正式にプロジェクト化されてサービスインした段階で晴れて「スタメン入り」となる。

また、テクノロジーだけでなく、ビジネス面のデザインを担える人材を育成するために「道場」と呼ばれる取り組みも始めた。これは過去の事例を基にさまざまなビジネス課題解決のロールプレイングを行い、課題解決力を養っていくというものだ。

こうした取り組みを通じて「アプリケーション開発者」「インフラ管理者」「プロジェクトマネジャー」といった役割を担う人材を育成していくとともに、今後は「デザイナー」「サイエンティスト」「データエンジニア」といった、DX推進やデータ活用促進に必要となる「新たなタイプの人材の育成」にも力を入れていくという。

「データ人材の育成を『IT部門内に閉じて行う』のではなく、『業務部門にも開放してオープンに行っていきたい』と考えています。

既に人事部と連携して、グループ会社も含めたデジタル人材の公募を実施したり、コロナの影響で業務が縮小している整備や空港のスタッフをRPAやローコード開発要員として育成するなど、多くの成果を上げています。

こうしてIT部門の機能や役割を見直すとともに、他部門とも広く連携しながら『デジタルと人材の融合』を進めていくことが、『ANAらしいDX』の形なのではないかと考えています」(野村氏)

人と組織の成長につながるデータ活用とは ANAの事例で読み解く、「人」「組織」「データ基盤」の整え方