2024年3月13日、AnityA主催のイベント「サイボウズはどこまでkintoneを使い倒しているのか? 情シス本部長がIT戦略とシステム構成を大公開!」が開催された。

近年、システム内製化の切り札として大きな期待を集める「ローコード/ノーコードツール」。サイボウズが提供するkintoneも、その1つだ。

多くの企業が同製品を導入してシステム内製化を実現する一方、中にはせっかくローコード/ノーコードツールを導入したもののなかなか思うように成果が出せないケースも少なくない。

そこで本イベントでは、kintoneの開発元であるサイボウズで執行役員 情報システム本部 本部長を務める鈴木秀一氏をお招きし、サイボウズ社内でkintoneがどのように活用されているのか、同製品を知り尽くした同社ならではのノウハウを交えながら紹介してもらった。

自社システムの開発にkintoneを全面活用するサイボウズ

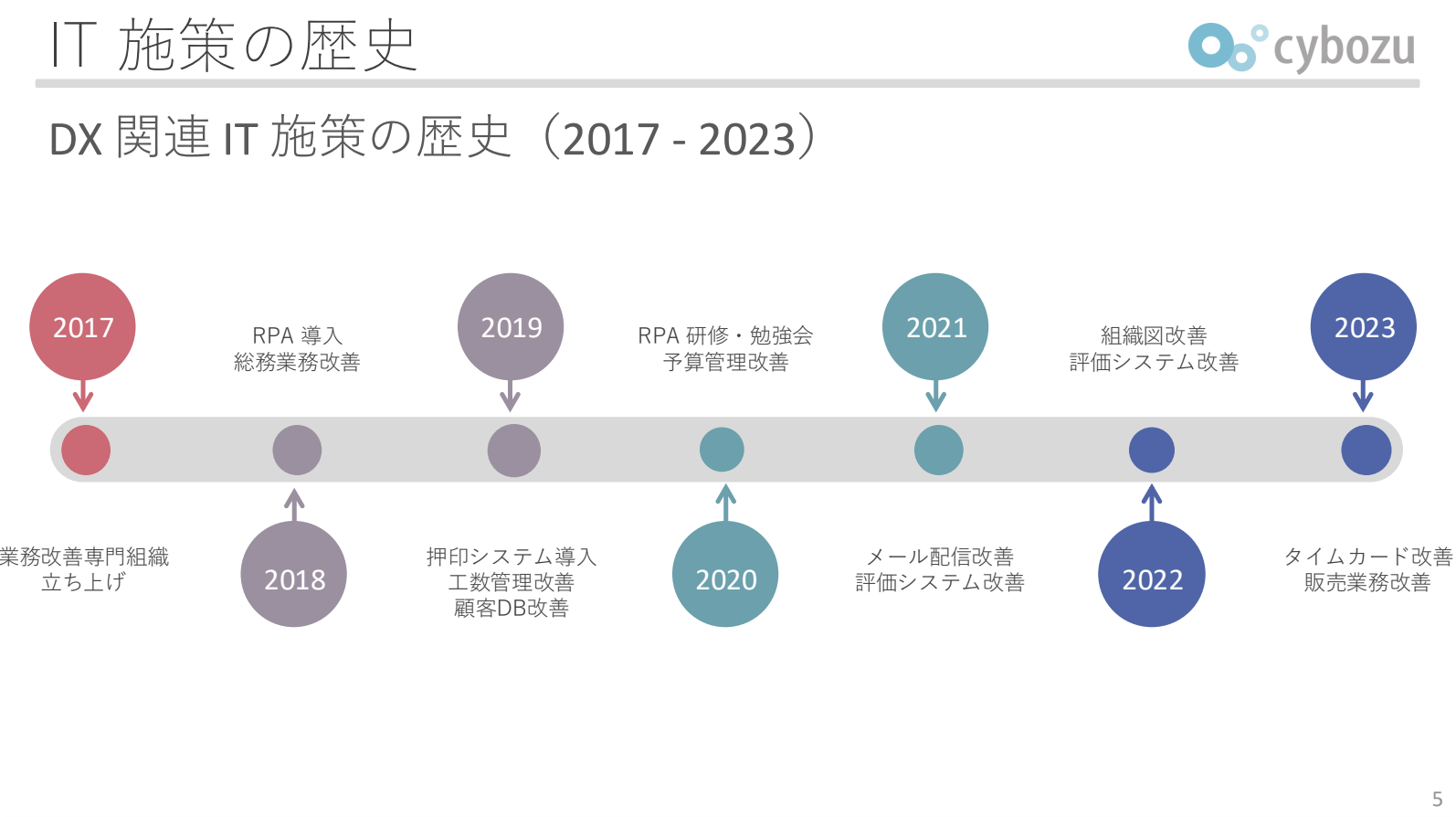

現在、情シス部門を中心に、自社製品であるkintoneを使った内製開発を積極的に推し進めているサイボウズ。同社の情シス部門は、全社システムの導入やインフラの運用管理などいわゆる「守りのIT」を担当するチームと、DXによる業務改善の案件を専門的に扱う「攻めのIT」のチームに分かれている。

後者の業務改善を専門的に扱うチームが立ち上がったのは、2017年のこと。それ以来、業務効率に課題を抱えるさまざまな部門と連携しながら、システム化による業務改善の成果を数多く上げてきた。その過程において、kintoneを使った内製開発を積極的に適用してきた結果、現在では社内システムの広範な領域でkintoneが利用されているという。

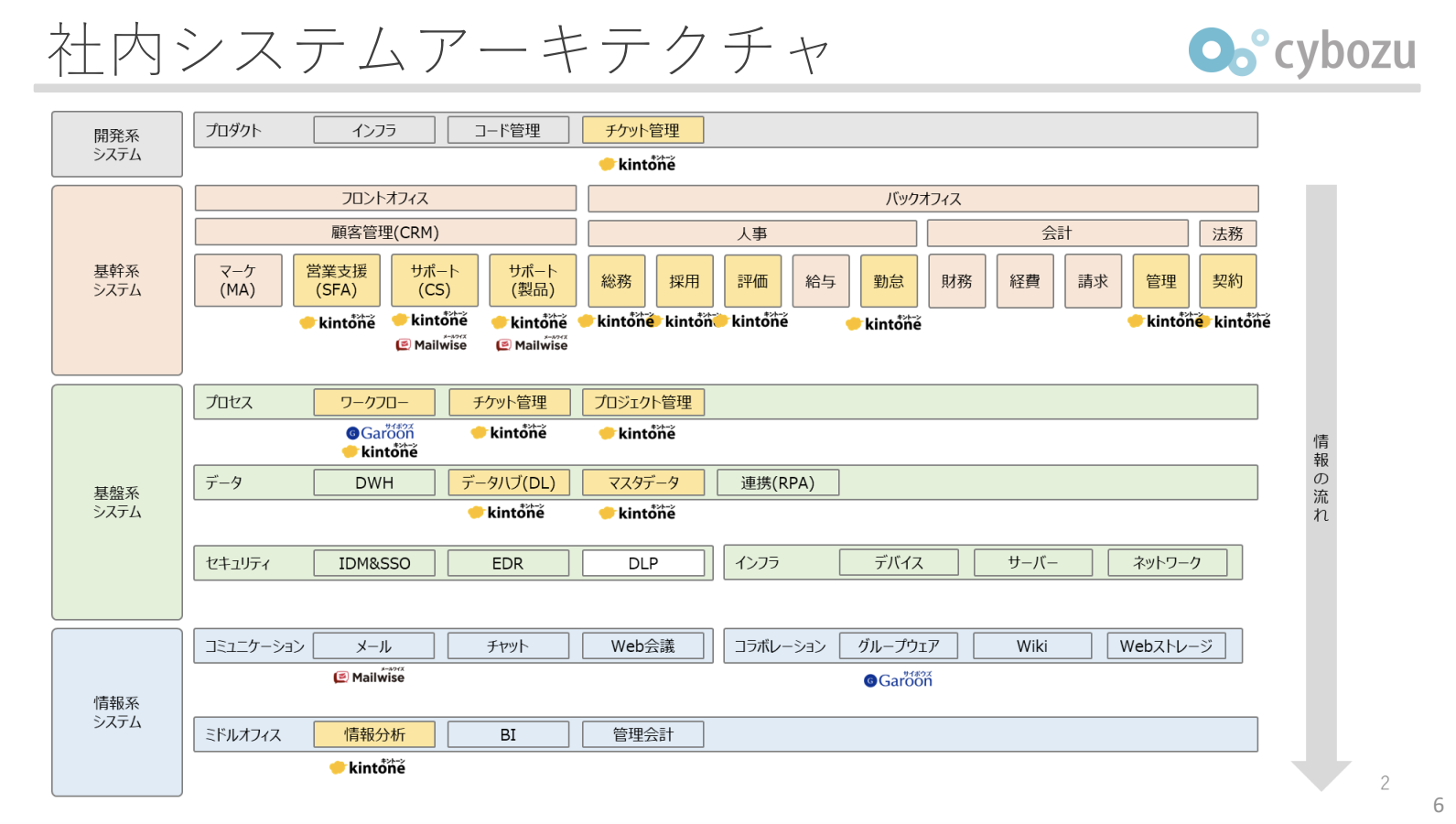

「基幹系システムのほぼすべての領域でkintoneが使われています。フロントオフィスの営業支援やカスタマーサポート、製品サポートのシステムはkintoneを使って構築されていますし、バックオフィスの総務や人事、勤怠などのシステムでもkintoneが使われています」(鈴木氏)

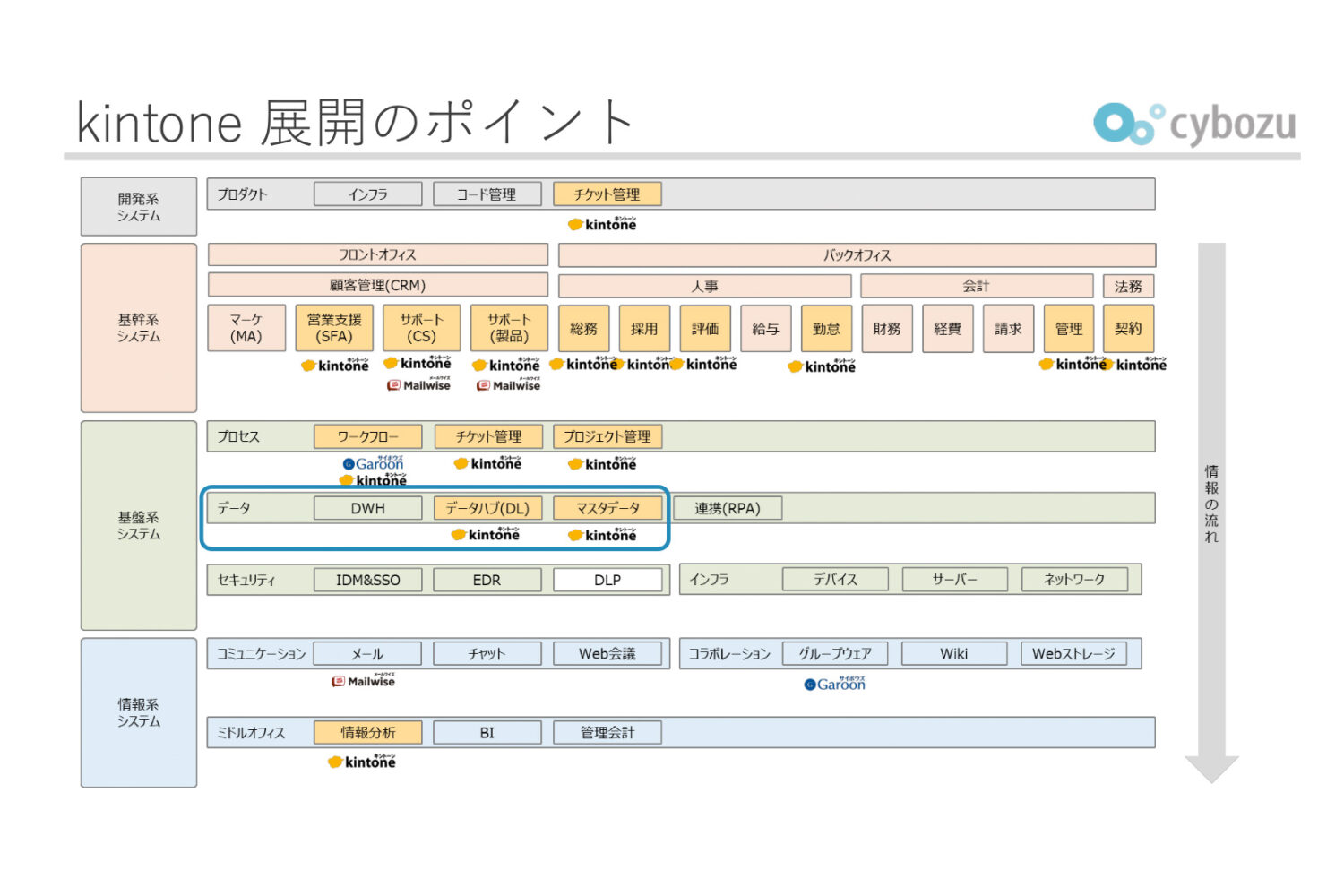

なお、同社の社内システムのアーキテクチャは、基幹系システムと情報系システム、そしてこれらを横断して社内共通の業務プロセスやデータの管理、セキュリティ対策などを担う基盤系システムの3つのレイヤーに分かれている。この中でkintoneは基幹系システムにおいて最も多く使われており、基盤系システム、特にプロセスとデータの管理を担う領域においても多く採用されている。

「ワークフロー管理、チケット管理、プロジェクト管理の各システムで全面的にkintoneが使われていますし、マスタデータの管理やデータハブの機能もkintoneを使って実現しています。特に後者のデータ管理の部分は、後ほど紹介するようにローコード/ノーコードを使った内製開発を社内に広める上で大きな役割を果たすため、極めて重要視しています」(鈴木氏)

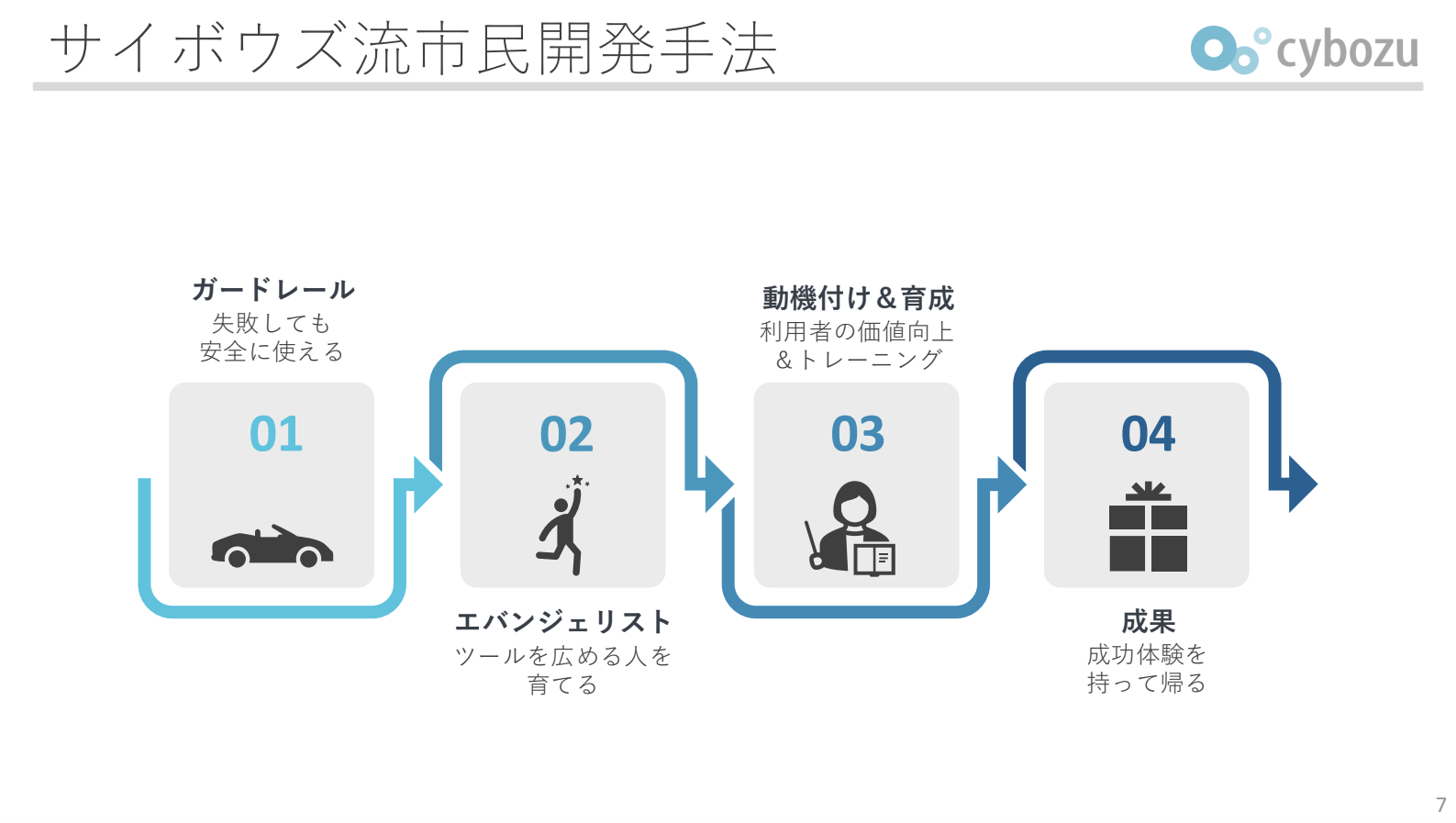

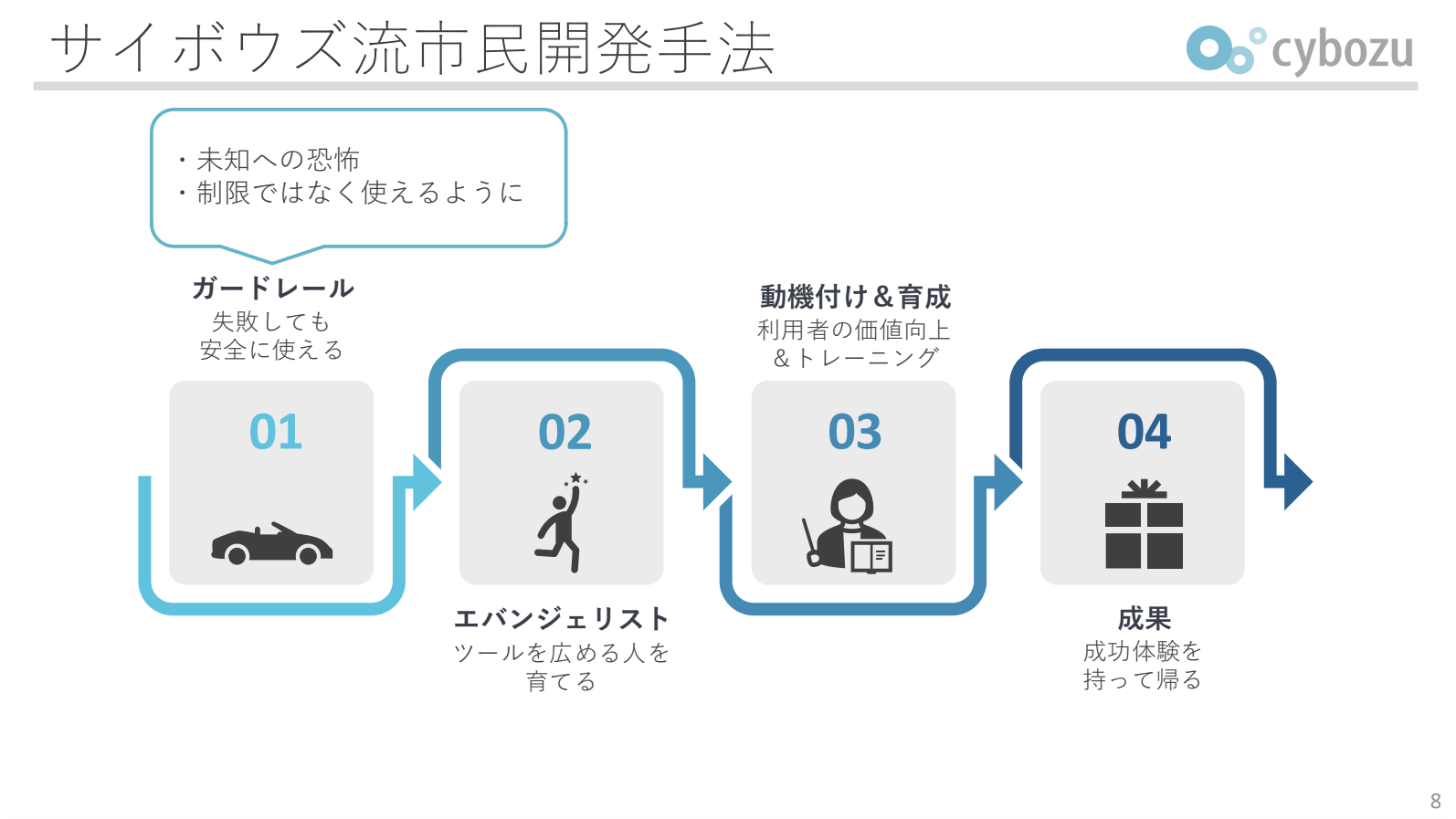

サイボウズ流の市民開発の実現に至る「4つのステップ」

ただしkintoneの開発元であるサイボウズといえども、業務現場のユーザーが自らシステムを開発する「市民開発」が社内で根付くまでには、さまざまな苦労があったという。そこで同社の情シス部門では、「4つのステップ」に分けて各種取り組みを徐々にステップアップさせていくことで、立ちはだかるさまざまな課題を乗り越えて最終的に市民開発を同社のカルチャーとして根付かせることに成功したという。

1.ガードレール

まず第1ステップとして、「ガードレール」を適切に設定することを心掛けたという。ガードレールとは一言で言うと、ローコード/ノーコードツールを社内で行う際に遵守すべき「ルール」のこと。もし何のルールも設けずに、業務現場で好き勝手に開発を行うことを認めてしまうと、情シス部門の管理の目が行き届かない「野良アプリケーション」が無数に生まれてしまい、社内のITガバナンスがまったく効かなくなってしまう。

かつて「EUC(End User Computing)」の掛け声のもと、NotesやAccessのアプリケーションを現場主導で次々と開発していった結果、多くの企業でITガバナンスがまったく効かない状態に陥ってしまった。このときの二の舞にならないためにも、ローコード/ノーコードを使った市民開発にも適切なルールを設け、これがきちんと守られるよう管理していく必要がある。

ただしルールによってがちがちに制限をかけてしまうと、今度は逆にユーザーが市民開発に二の足を踏むようになってしまい、やはり市民開発実現への道は遠のいてしまう。そのためルール作りにおいては、「制限をかけすぎないこと」が重要だと鈴木氏は指摘する。

「システム開発の経験がない業務部門のユーザーにとって、ローコード/ノーコードはまったく未知のツールであり、ただポンと渡されるだけでは『何だか怖そう』『システムを壊してしまうのでは?』という怖さが先に立ってしまい、なかなか使ってもらえません。そこでこうした『未知への恐怖』を取り除いてあげるために、『この範囲であれば自由に使っていいですよ』『こういう使い方をする限りは失敗しても元に戻せます』といったように、たとえ失敗しても安全に使えるようなルール作りがとても大事になります」

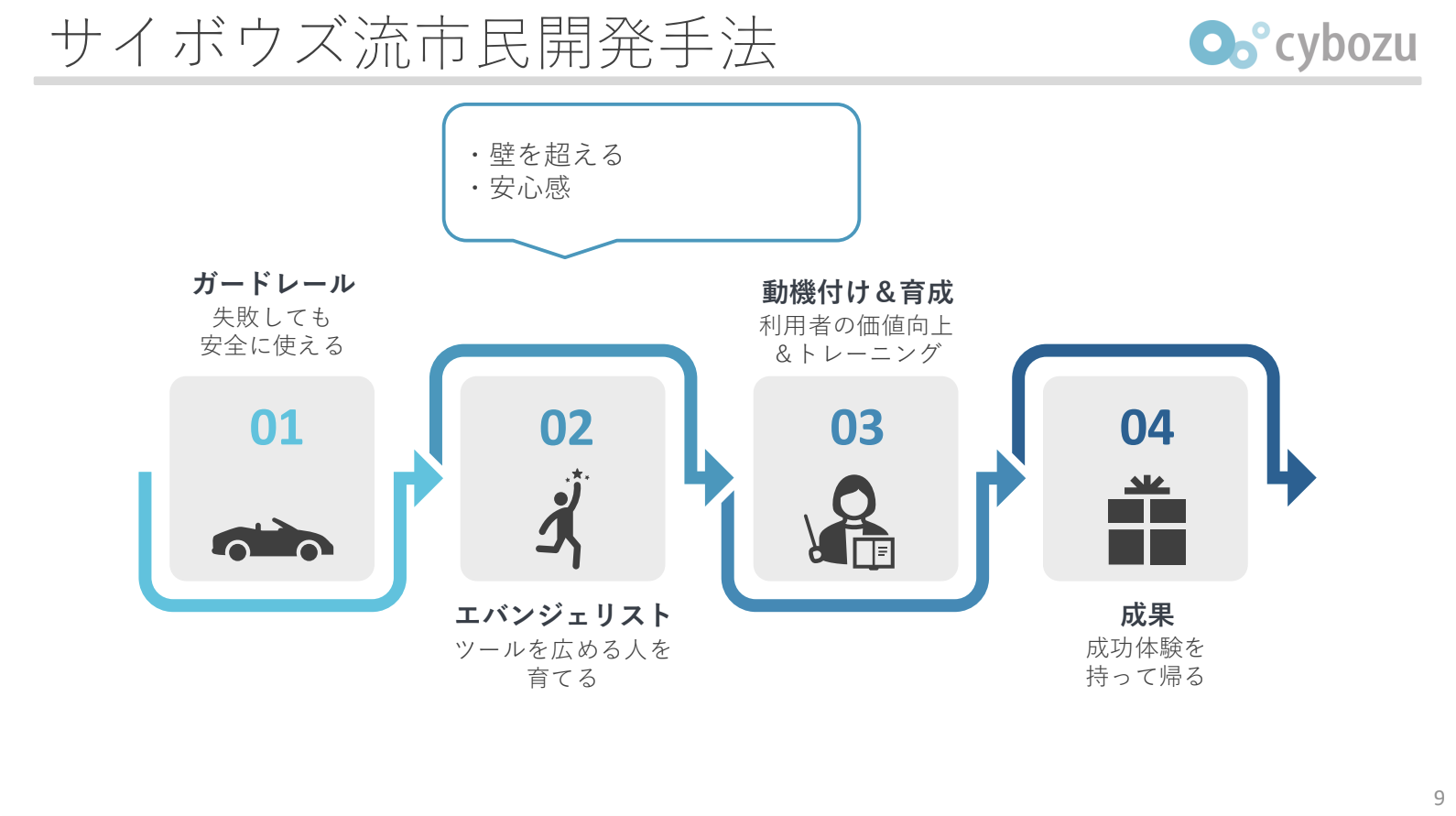

2.エバンジェリスト

上記の1ステップ目でたとえ適切なルール作りができたとしても、それだけでは「ローコード/ノーコードツールをぜひ使ってみたい」と手を挙げるのは興味のある一部のユーザーだけに留まってしまう。そこで次に大事になってくるのが、ユーザーの裾野を広げるための認知拡大や啓蒙のための活動だ。

この役目を主に担うのが、ツールを使って業務を改革することに強いモチベーションを持つ社内の人物、もしくはチームだ。こうした人やチームを「エバンジェリスト」として登用することが、ツール活用の裾野を広げる上では重要だと鈴木氏は力説する。

「新しいツールを興味のない人にも使ってもらうためには、非常に高いハードルを超える必要があります。そこでツールの活用に強いモチベーションを持つエバンジェリストに先頭に立ってもらい、『一緒に乗り越えましょう!』とリードしてもらうことでツール活用の機運が一気に高まります。またこうした人が身近にいることで、『もし何かあってもこの人に相談すれば大丈夫』という安心感が現場に広がり、やはりツール活用の機運が高まってきます」

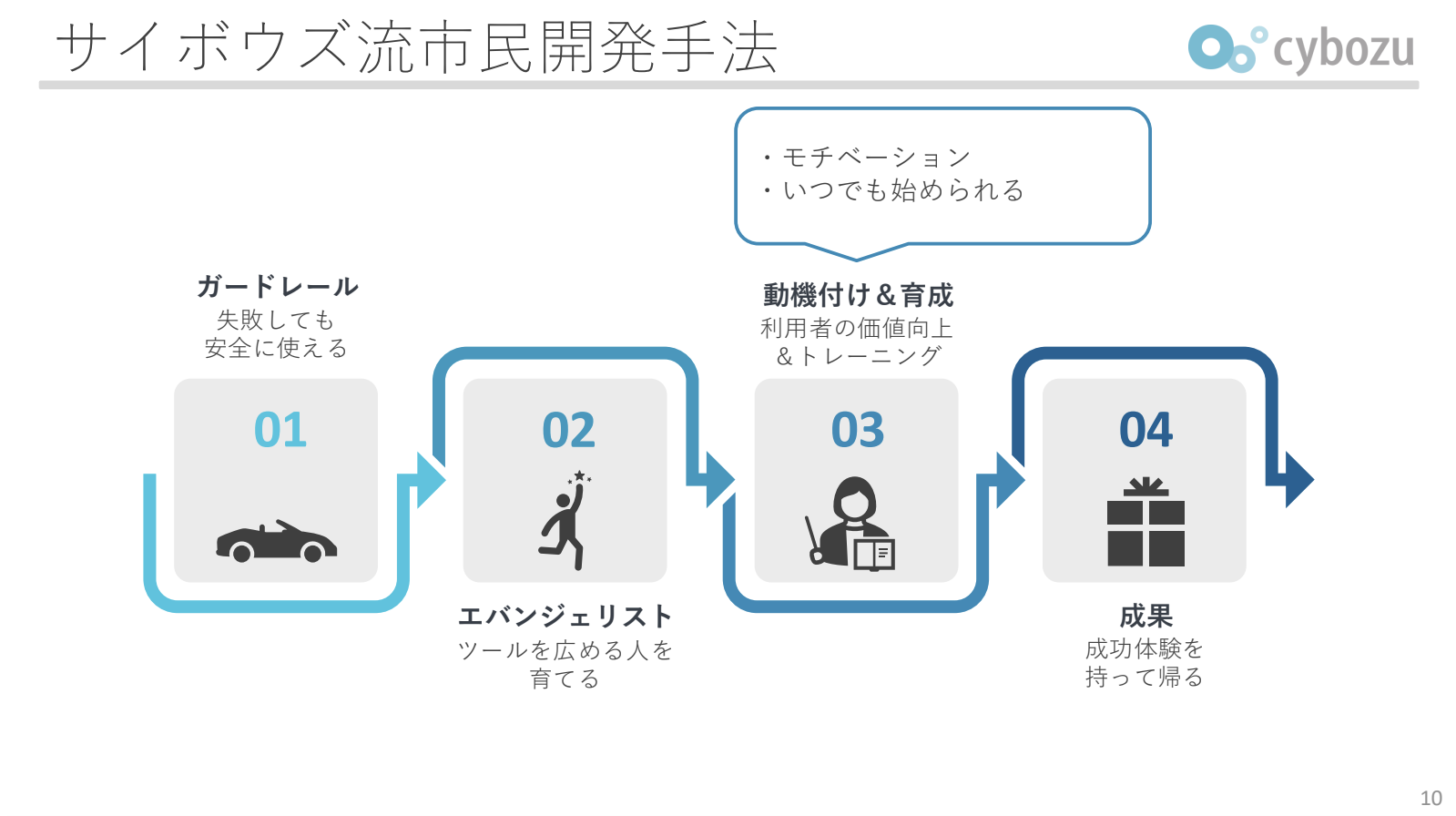

3.動機付け&育成

ここまでのステップを順調に踏んで、情シス部門やエバンジェリストのリードによって現場ユーザーのツール活用のモチベーションが高まったとしても、今度はこれを維持するためにやはり一工夫が必要になる。そこで重要になってくるのが、ユーザーのモチベーションがちょうど高まった頃合いをうまく見計らって、直接ツールを触ってもらったりトレーニングを受けてもらうなどして、モチベーションや動機付けの維持とスキル習得を図る取り組みだ。

場合によっては、ちょうど興味やモチベーションが高まっているユーザーにエバンジェリストが直接コンタクトをとって、「一緒にやっていきましょう!」とアプローチをすることによって、社内で徐々に理解者を増やしていく草の根的な活動も効果的だ。

4.成果

鈴木氏が「最も重要なステップ」と位置付けるのが、この4ステップ目だ。上記の3ステップ目でうまくユーザーを市民開発の活動に巻き込めたとしても、その後も長期に渡ってモチベーションを維持し続けるのは決して容易くない。なぜなら、たとえローコード/ノーコードツールといえども、すぐには成果が出ないからだ。

「一からツールを学ぶとなると、数カ月間は成果が出ないことを覚悟しなければなりません。その間当人は、周囲の社員からの『この人は一体何をやっているのか?』という好奇と不審の目にさらされることになるため、モチベーションを保ち続けるのが難しくなってきます」(鈴木氏)

そこで同社では、初回の開発は情シス部門が手取り足取り全面的に支援するようにしているという。こうすることで早期に成果が出せるようになり、かつその成果をユーザーに自部署に持ち帰ってもらうことによって、周囲の社員からの理解も早期に得られるようになる。

「こうして情シス部門が早めに成果をつくってあげて、それをチームに持ち帰ってもらうことで、その人のチーム内における評価を落とすことなく、かつ次の市民開発のステップにチャレンジするモチベーションを維持し続けてもらえるようになります」(鈴木氏)

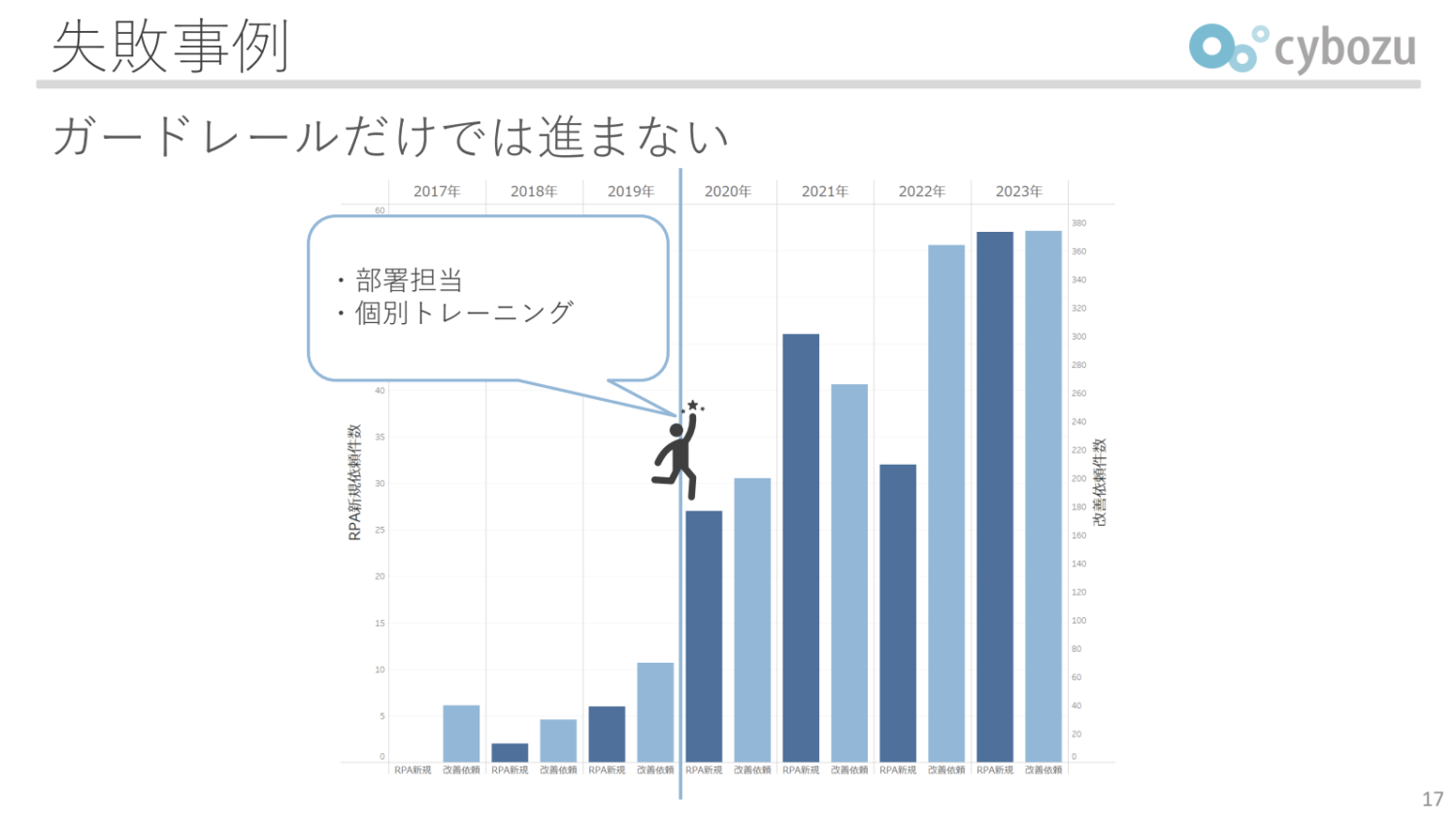

「ガードレールがない世界」で市民開発を始めた結果、起きたこと

今では上記4ステップを踏むことで、着実に市民開発の輪を広げることに成功しているサイボウズだが、初めからこの取り組みがうまく行ったわけではなかった。むしろ当初は、kintoneの開発元でありながら、社員がkintoneをなかなか使ってくれないというジレンマに悩まされていたという。

「サイボウズでも当初は、先ほど挙げた4つのステップの1番目である『ガードレール』を設けておらず、kintoneを使う上でのルールが存在しない状態だったので、業務部門の大半の社員は未知のものへの怖さが先に立ってなかなかせ積極的に使おうとはしてくれませんでした」(鈴木氏)

その一方で、ごく一部ではあるものの、ITスキルに自信がありデジタルによる業務改革に前向きな社員が、独自にkintoneによるアプリケーション開発に取り組み始めていた。しかしルールが設けられていなかったため各人が無秩序に開発を行った結果、似たような機能を持つアプリケーションが社内に多数乱立する状態に陥ってしまった。

「『社員名簿』という名前が含まれるkintoneアプリケーションを社内で検索すると、十数個がヒットするような状態でした。しかも恐ろしいことに、この中に会社がオフィシャルに認めた社員名簿は1つもありませんでした」(鈴木氏)

そこでこうした状況を改善すべく、社員がkintoneアプリケーションの開発に臨む際に遵守すべきルールを定めることにした。同じような機能を持つアプリケーションが社内で乱立する状況を避けるために、アプリケーションの命名規則を定め、一目で「どのような機能を持ち、どんな情報を扱うアプリケーションなのか」を判別できるようにした。

これとともにアプリケーションの棚卸を定期的に行い、「そのアプリケーションが利用されているか」「適切な管理者権限が設定されているか」「適切なアクセス権限が設定されているか」といった点をチェックするようにした。こうした取り組みによって、テスト用のアプリケーションなどで不用意に重要情報が公開されてしまうような状態を未然に防いでいるという。

情シスから業務部門に対して市民開発を積極的に提案

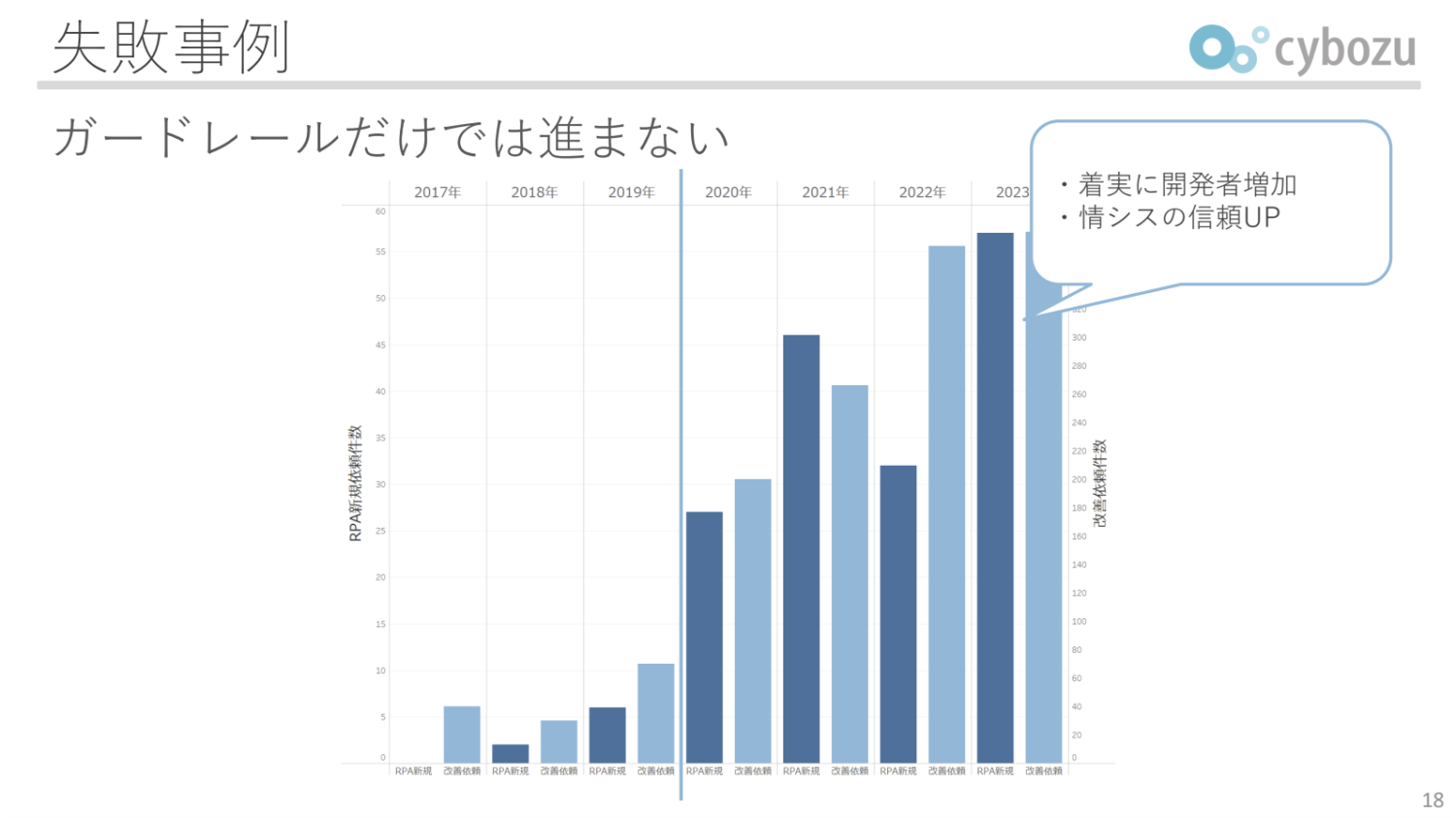

こうしてしっかりルールを定めたことで、ITガバナンスをきちんと効かせた上で市民開発が行えるようになったが、一方でこれだけでは開発者の数はなかなか増えなかったという。

「ルールをきちんと定めたし、ユーザーを支援する体制もできた。ツール自体は素晴らしいものなので、『これできっと皆自然と使ってくれるようになるだろう』と思っていました。事実、もともと興味を持っていた一定数の人たちは積極的に使ってくれるようになったのですが、残念ながらそれ以外の人たちに対して広がる気配は一向に見えませんでした」(鈴木氏)

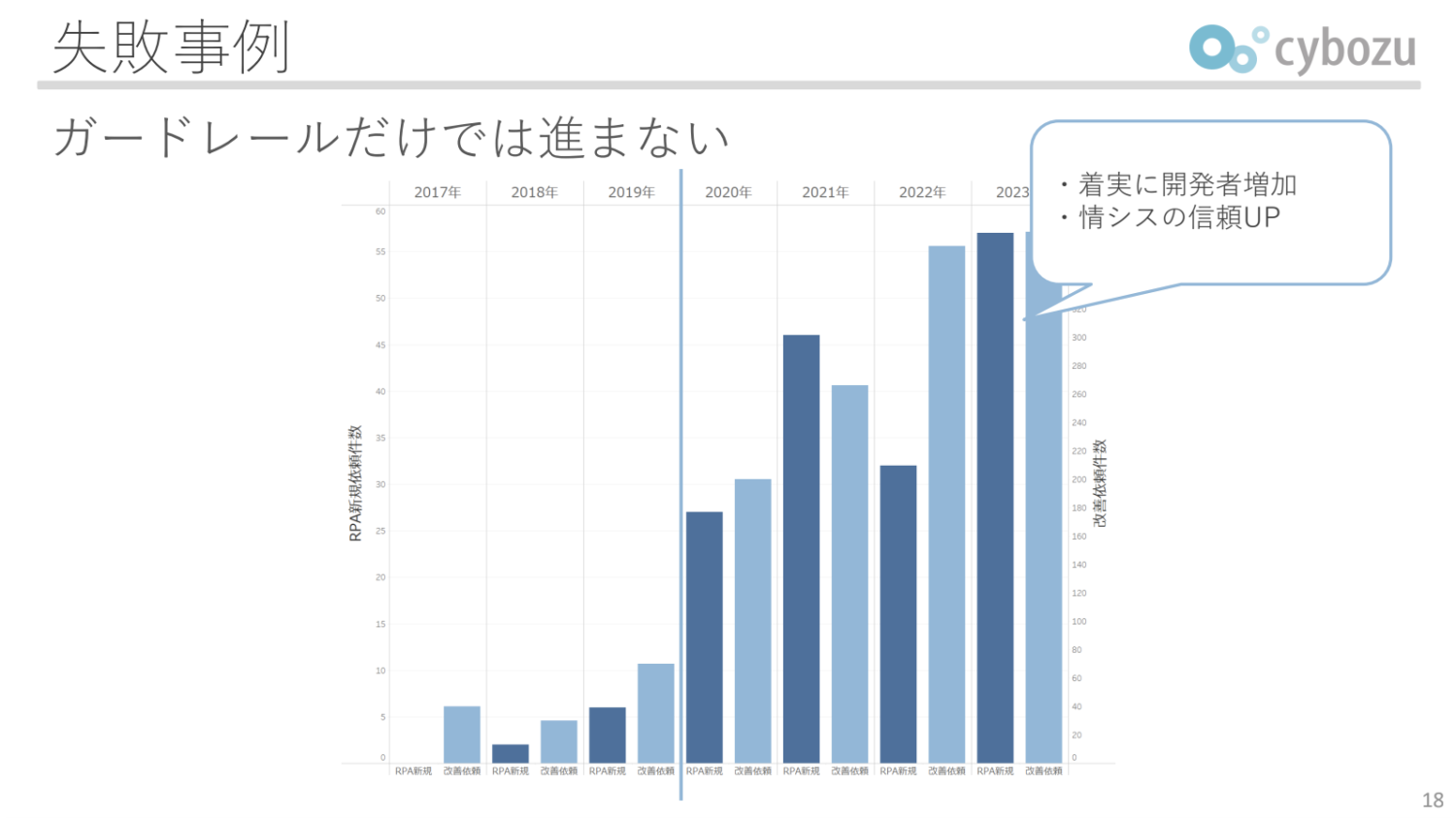

そこで同社がとった方法が、前述の4ステップの2番目にあたる「エバンジェリスト」の導入だった。具体的には、各部署の業務改革を専任として担当する情シスメンバーをアサインし、その部署からの相談や要請を一手に引き受ける体制を新たに整備した。

また現場から相談が上がってくるのをただ待つだけでなく、情シス側から業務部門へと能動的にアプローチし、「この定型業務をデジタルによって自動化してみませんか?」と提案するようにした。そこでもし了解が得られたら、その業務の担当者に対して個別にトレーニングを実施し、市民開発者へと育て上げていく取り組みを進めた。

こうした働き掛けを積極的に行った結果、業務部門における市民開発への理解が深まり、徐々に成果も表れてきたことで、現場から情シスに寄せられる開発依頼の件数も一気に3、4倍まで跳ね上がったという。

データが集まれば自然と人も集まってくる

こうした取り組みを続けてきた結果、やがてkintoneを使った市民開発のカルチャーが社内に広く根付くようになったサイボウズだが、その一方で鈴木氏は「たとえ市民開発といえど、市民だけですべてのシステムを開発するのは現実的ではない」とも指摘する。

「少なくともサイボウズ社内における市民開発では、情シスの伴走は必須だと考えています。まさにこの目的のために、情シス内に業務改善の専任チームを設けています。簡単な要件であれば、情シスのサポートの下で業務部門に自ら開発してもらいますが、難しい部分については無理して自らやろうとせずに、情シスを完全に頼ってもらうようにしています」

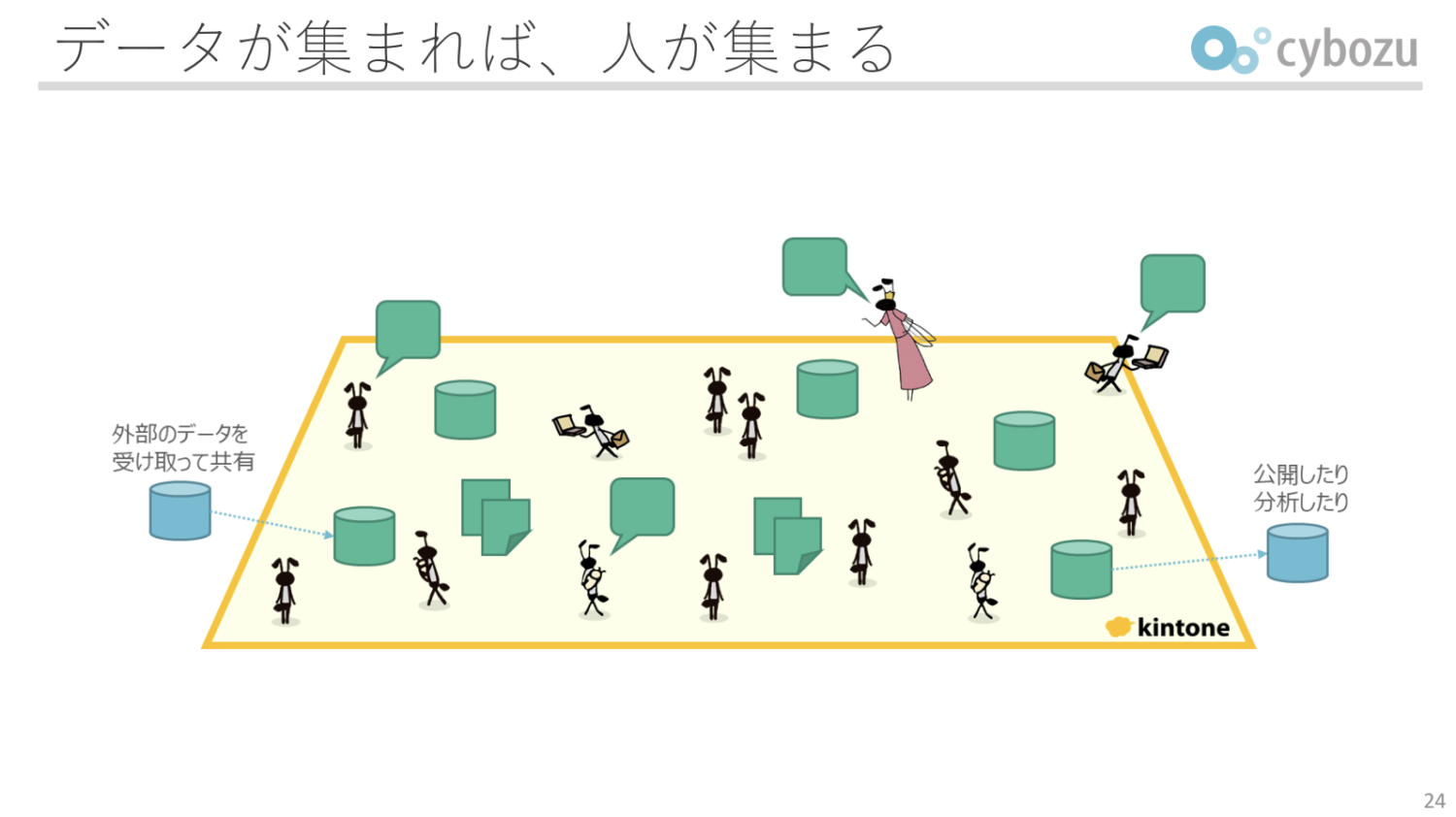

また、社内のデータをkintoneを使って1カ所に集めておくことで、より市民開発の輪が広がりやすくなるとも同氏は語る。kintoneは、開発工数を掛けずに手軽にデータベースアプリケーションを構築できることが売りの1つになっている。この特徴を生かし、まずは現場の業務に役立つ形でさまざまなデータをkintoneアプリケーションのもとに集め、外部から参照しやすい形で管理することで、自然とデータ利活用の機運が高まってくるという。

「『ここにこんなデータが集まっているのだったら、これを使ってこんなアプリケーションが実現できるのではないか』。そんな発想が業務部門から自然と生まれてきて、アプリケーション開発の機運が高まってきます」(鈴木氏)

例えば社員名簿や人事評価、組織に関するデータがkintoneアプリケーションに集約されていれば、「これらのデータを使えば、人事評価系のアプリケーションがkintoneで簡単に作れるのではないか?」という発想が自然と生まれてくる。あるいは顧客データやサポート窓口で収集したデータが集約されていれば、「これらを使ってCRMアプリケーションをkintoneで作れないか?」という機運も高まってくる。

「データが集まれば自然と人も集まってきます。いかにしてデータを集めてきて、それらを最新の状態に保てるか。そして、これらをいかに使いやすい形で他のアプリケーションに渡せるか。こうしたアーキテクチャ面での工夫が、市民開発の裾野を広げていく上で極めて重要なポイントになります」(鈴木氏)

関連記事

・IT導入・活用の成功企業に共通しているものは? サイボウズが考える「情シス部門の成果の出し方」

・サイボウズの情シス本部長が明かす、「kintoneを使い倒すIT戦略」が軌道に乗るまで【動画】

・サイボウズの情シス部長が考える、経営陣を納得させる結果の出し方と情シス組織のあり方【動画】

・サイボウズのノーコード活用の“ここ”が知りたい 来場者の質問に対する回答は?【動画】