「データは21世紀の石油」という言葉もある通り、これからの時代に企業がビジネスを維持・成長させていくためには、データ活用が不可欠だと言われている。事実、現在多くの企業がデータ活用に積極的に取り組んでおり、大きな成果を上げる企業も出てきている。しかし実際には、いつまで経っても成果らしい成果が上がらず、「空回り」が続く企業も少なくない。

データ活用に成功する企業と失敗する企業の差は、果たして一体どこにあるのか──。株式会社AnityA(アニティア:以下、AnityA)が、その答えを探るイベントを開催した。

「データ活用で『成功する企業』と『失敗する企業』は、どこが違うのか? 原因と対策を考える」と題したイベントでは、データ活用の分野で豊富は知見と経験を有するエキスパートを招いたプレゼンテーションやパネルディスカッションを展開。本稿では、イベント前半に行われた、データ総研 エグゼクティブシニアコンサルタント 小川康二氏によるプレゼンテーションの模様を紹介する。

データ活用を阻む「DXに対する誤解」とは

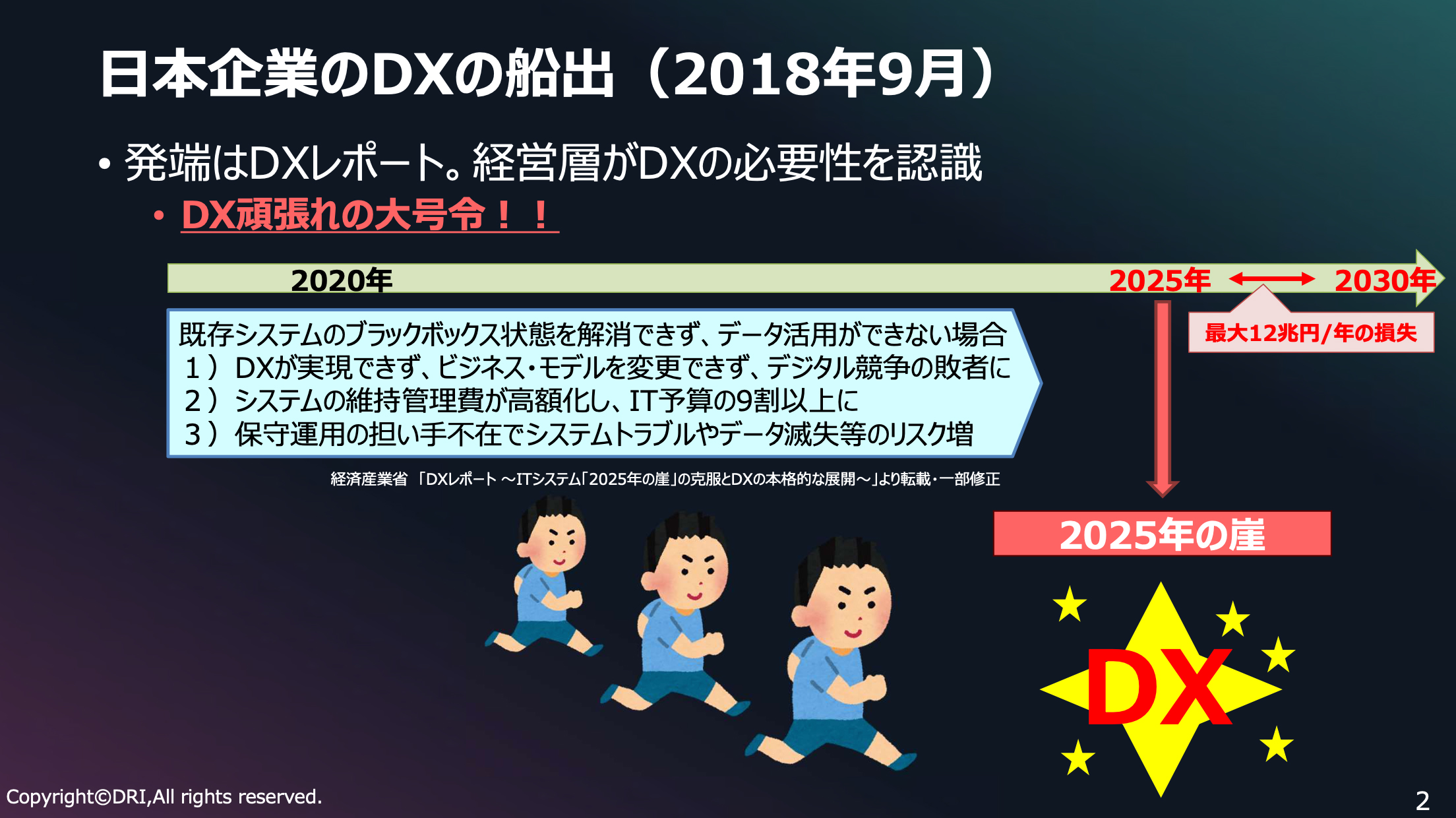

データ活用の重要性は、ITの世界でははるか前から指摘されており、近年ではIT技術者のみならず、企業の経営者やセールス/マーケティング分野の専門家の間でも熱心に語られるようになってきた。いうなれば「データ活用ブーム」ともいえる状況だが、その発端となった出来事として小川氏は、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」を挙げる。

「これまでも、業務の現場では“データ活用やデジタル化の重要性”について、比較的認知されていたものの、企業の経営者がなかなか理解を示さなかったために日本企業のDXが進みませんでした。こうした状況に業を煮やした経済産業省が、企業の経営層に向けて『このままだと危ないぞ!』と警告を発したのがDXレポートでした。これが、ある程度功を奏し、多くの企業の経営者がDX推進へと舵を切り始めました」(小川氏)

しかし、小川氏によれば、実際には“DX推進の号令は掛けた”ものの、本質的な取り組みが進展しているケースはまだごくわずかだという。9割以上の企業がDXに未着手か、実施しようとはしているもののいまだ評価段階で、実際にビジネスの仕組みとして実装されている例はまだまだ少ない。こうした停滞状況の背景には、DXに対する「大いなる誤解」があったと小川氏は指摘する。

「DXは、小手先だけのデジタル化ではなく、ビジネスモデルや企業文化全体の変革を目指すという、極めてスケールの大きな取り組みです。しかし、多くの経営者は、『紙の仕事を電子化すればいいんだよね?』『うちは大手だから関係ないよ!』といったように、DXを矮小化して解釈してしまいました。こうした誤解が元で、DXレポートが出てもなお、日本企業において本質的なDXはなかなか進まなかったのです」(小川氏)

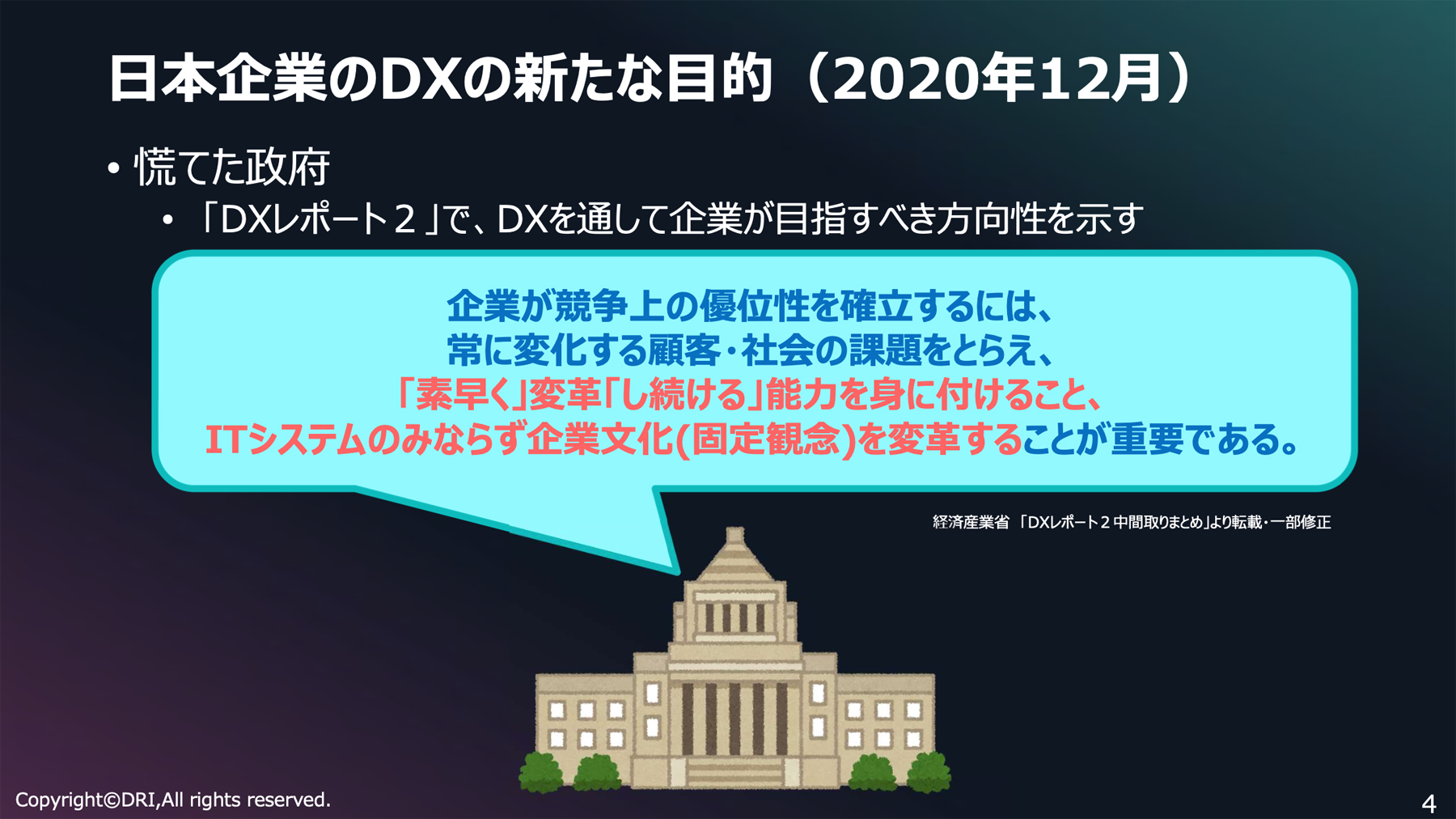

こうした状況に危機感を募らせた経済産業省は急遽、DXに対する誤解を解くべく2020年12月に「DXレポート2」を発表する。この中で経済産業省は、DXを通じて企業が目指すべき方向性として「常に変化する顧客・社会の課題をとらえ、素早く変革し続ける能力を身に付けること、ITシステムのみならず企業文化を変革すること」と明記しており、DXを小手先のデジタル化やペーパーレス化に矮小化して理解する風潮に警鐘を鳴らした。

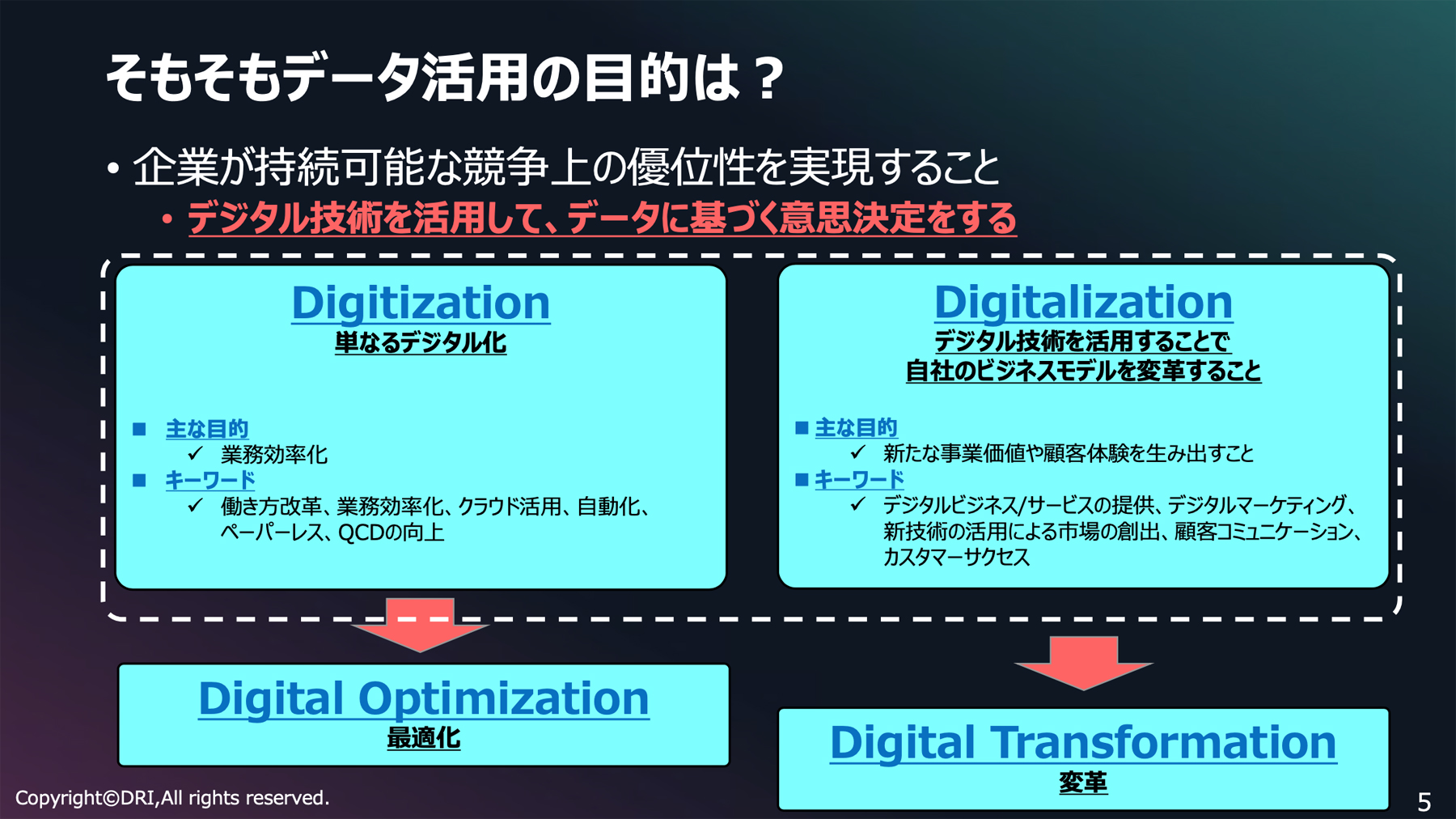

小川氏は、DXに対するこうした誤解を解くためのキーワードとして、「Digitization」と「Digitalization」の2つを挙げる。どちらもデジタル化の取り組みを指す言葉だが、前者のDigitizationは“業務効率化を目的としたペーパーレスや自動化”などを行う、いわば「単なるデジタル化」だ。その目指すところを一言で表すとすれば、「デジタル・トランスフォーメーション」というよりは、むしろ「デジタル・オプティマイゼーション(最適化)」がふさわしい。

一方のDigitalizationは、はるかに広い射程をとらえており、“まったく新しいデジタルサービスや顧客コミュニケーションを創出し、ビジネスモデルを変革することで新たな事業価値や顧客体験を生み出すこと”を目指している。デジタル化による変革、つまり文字通りのデジタル・トランスフォーメーションをゴールに据えているのだ。

求められるのは「供給者視点」から「需要家視点」への転換

DXを実現するためには、Digitizationだけに留まらず、Digitalizationまでを射程に据えた長期的かつ戦略的な取り組みが求められる。そのためには、デジタル化やデータ活用の施策も、従来の取り組みの延長線上でとらえるのではなく、これまでになかったまったく新たな視点を取り入れる必要がある。

これまでほとんどの日本企業は、「どれだけ商談したか?」「在庫は十分か?」「どれだけ販売したか?」といったように、商品やサービスの供給側の視点に立って、データを収集・分析し、その結果を基にビジネスモデルを構築してきた。しかし、DXの時代においては、企業は供給側の都合ではなく、むしろ顧客側の視点に立ってビジネスモデルを構築することが求められる。

「顧客はどのような製品・サービスを求めているのか?」

「顧客は自社の製品・サービスに満足しているのか?」

このような「問題意識」を起点に、そこから逆算しながら「では、自社でどのような製品・サービスを開発すればいいのか?」を導き出していく。「自社で開発した製品・サービスをどう売るのか?」という発想にひたすら終始してきたかつてのビジネスモデルからの、大胆な転換が求められているのだ。

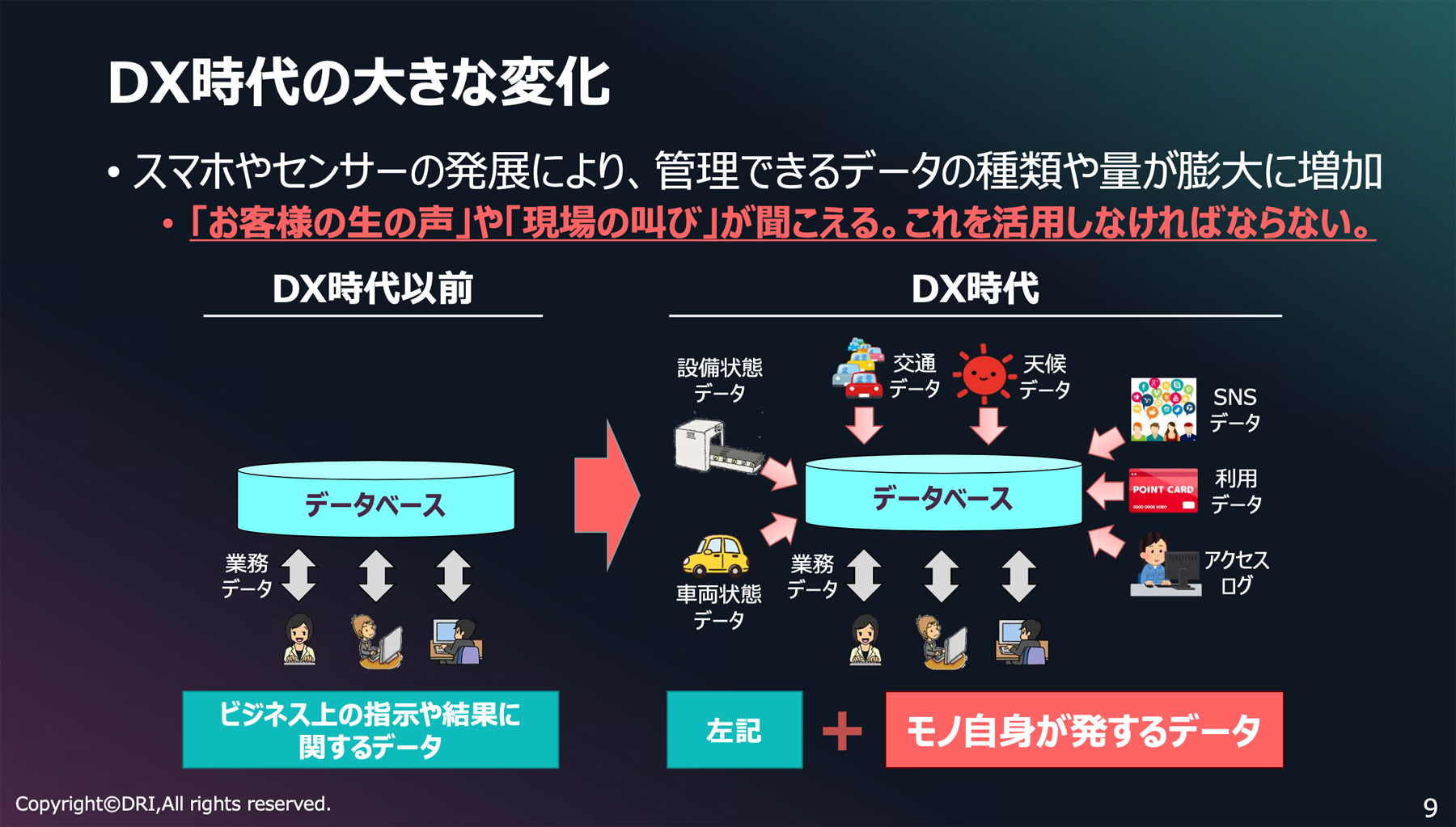

自ずとデータ活用の在り方も、会社の中の業務効率化や情報共有のためだけではなく、会社の外にいる顧客のニーズや声を拾い上げるための手段としての役割が増してくる。小川氏は、このようなDX時代に特有のデータ活用の役割が注目を集めるようになった最大の理由として、「テクノロジーの進化」を挙げる。

「何と言っても、スマートフォンの爆発的な普及が、データ活用の在り方を大きく変えました。スマートフォンを通じて、ユーザーはいつ、どこにいても自身が感じていることをSNSなどを通じて発信できるようになりました。企業はこうした情報を収集・分析することで、お客様の生の声をダイレクトに拾えるようになりました。これをビジネスに活用しない手はありません」

加えて、さまざまなモノにIoTセンサーが装備されるようになり、人だけでなくモノも情報を発信するようになった。例えば自社が販売した製品にセンサーを装備しておけば、顧客の手に渡った後の「使われ方」がデータとして可視化される。

こうして「顧客や商品についてより深く知ること」ができれば、より効果的な打ち手をいち早く打てるようになる。これがデータの観点から見た場合の、DX最大のインパクトだ。

「DX以前の企業は、ごく限られた範囲のマーケティングや市場調査を行って『たぶん顧客はこう考えているのだろう』という曖昧な仮説を立てた後は、いわゆる『KKD(経験・勘、度胸)』に基づいて意思決定を行っていました。しかし、DX時代になると企業は、データに基づいてお客様のリアルな状態をとらえ、そこからインサイト(洞察)を探った上で次の一手を講じられるようになるため、打ち手が当たる確率が大幅に向上します」(小川氏)

「生きたデータ活用」に必要なシステム構成とデータ活用基盤とは

では、こうしたデータ活用を可能にするには、一体どのような情報システムが必要なのか。これを理解するには、情報システムをその役割ごとに幾つかに分類して整理するのが近道だ。

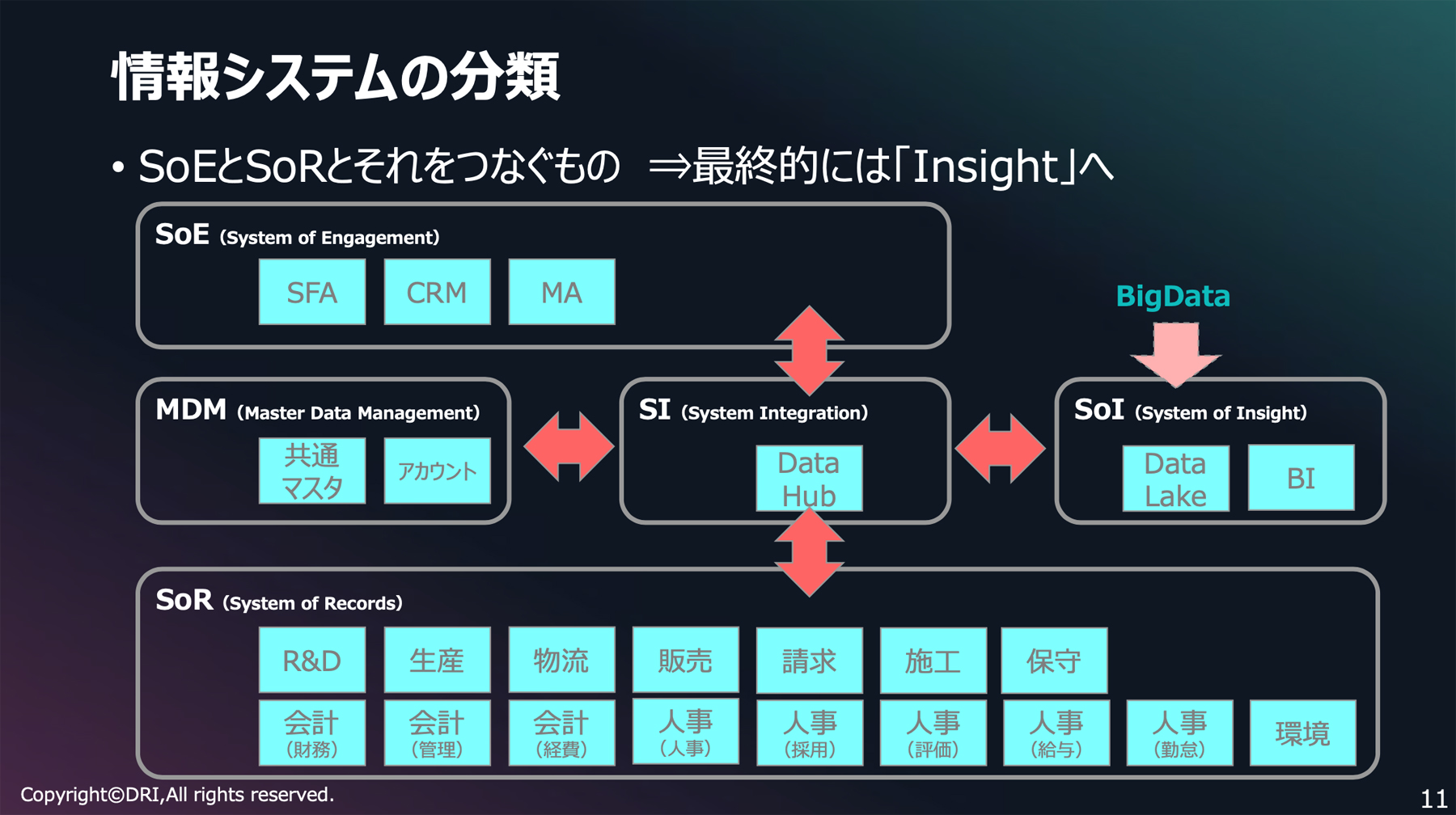

まず、IoT機器が生成する大量のセンサーデータのような、大容量のビッグデータを取り込んで分析するためのデータ基盤が必要になる。この役目を担うシステムは「SoI(System of Insight)」と呼ばれ、いわゆる「BI」「データレイク」といったテクノロジーが主に適用される。

一方、顧客との間のデジタルコミュニケーションチャネルを提供し、顧客から直接データを収集する役割を担うのが「SoE(System of Engagement)」のシステムだ。SFA、CRM、MAといったシステムがこの分野に属する。

これら外部からデータを集めてくるフロント系のシステムに対して、バックヤードで基幹システムを構成するのが「SoR(System of Record)」のシステム群だ。財務会計や人事、販売、物流といった基幹業務を支援するシステムがこれに当たる。SoEやSoIによって収集された顧客情報は、適切な形に加工された上で、最終的にはこのSoRのシステムが管理するデータと連携することでその価値を最大限に発揮できる。

こうしたデータ連携を可能にするためには、データ連携に特化したシステム、すなわち「SI(System Integration)」が必要になってくる。ここはいわゆる「EAI」や「データハブ」といったソリューションが活躍する領域になる。

加えて、異なるシステム同士でデータを連携するには、互いの共通言語、すなわちマスタデータが欠かせない。例えばSoEとSoRの間で顧客の情報をやりとりするためには、互いの顧客データの間を橋渡しする「顧客マスタ」データベースが必要になる。このような全社共通のマスタデータベースを管理するのが「MDM(マスタデータマネジメント)」だ。

このように「SoE、SoI、SoR、MDMをSIで連携させる」というのが、DX時代のデータ活用に適した情報システムの典型的な構成となる。

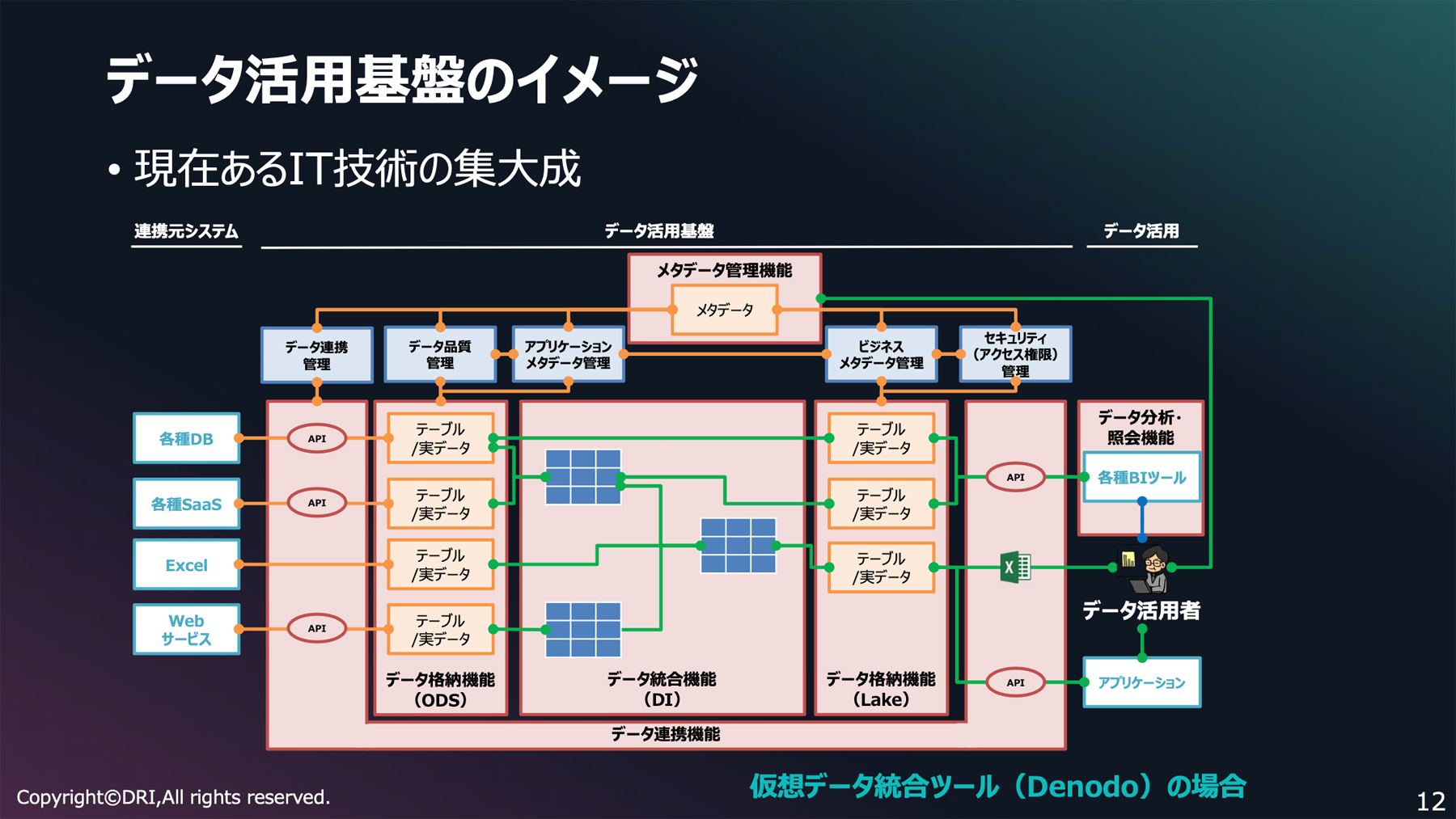

これを具体的な「データ活用基盤」として実装するとなると、外部のデータソースとのデータ連携を担う機能や、取り込んできた各種データのフォーマットを標準化して整理・格納するODSの機能、これらを活用しやすい形に加工したり結合したりするデータ統合の機能、統合した後のデータを格納するデータレイクの機能、さらにはデータレイクに格納されたデータをBIツールなどを使って分析する機能など、さまざまな機能が必要になってくる。

これらの機能をすべて一気にそろえることができれば理想的だが、一足飛びにそこまで到達するのはかなりハードルが高い。そこで、「データ活用基盤を構成するさまざまな機能のうち、自分たちが重点的に取り組まなければいけない領域をしっかり見極めた上で、段階的に基盤の構築を進めていくのが現実的」と小川氏はアドバイスする。

データ活用を成功させるためには全社横断の「データ管理組織」が不可欠

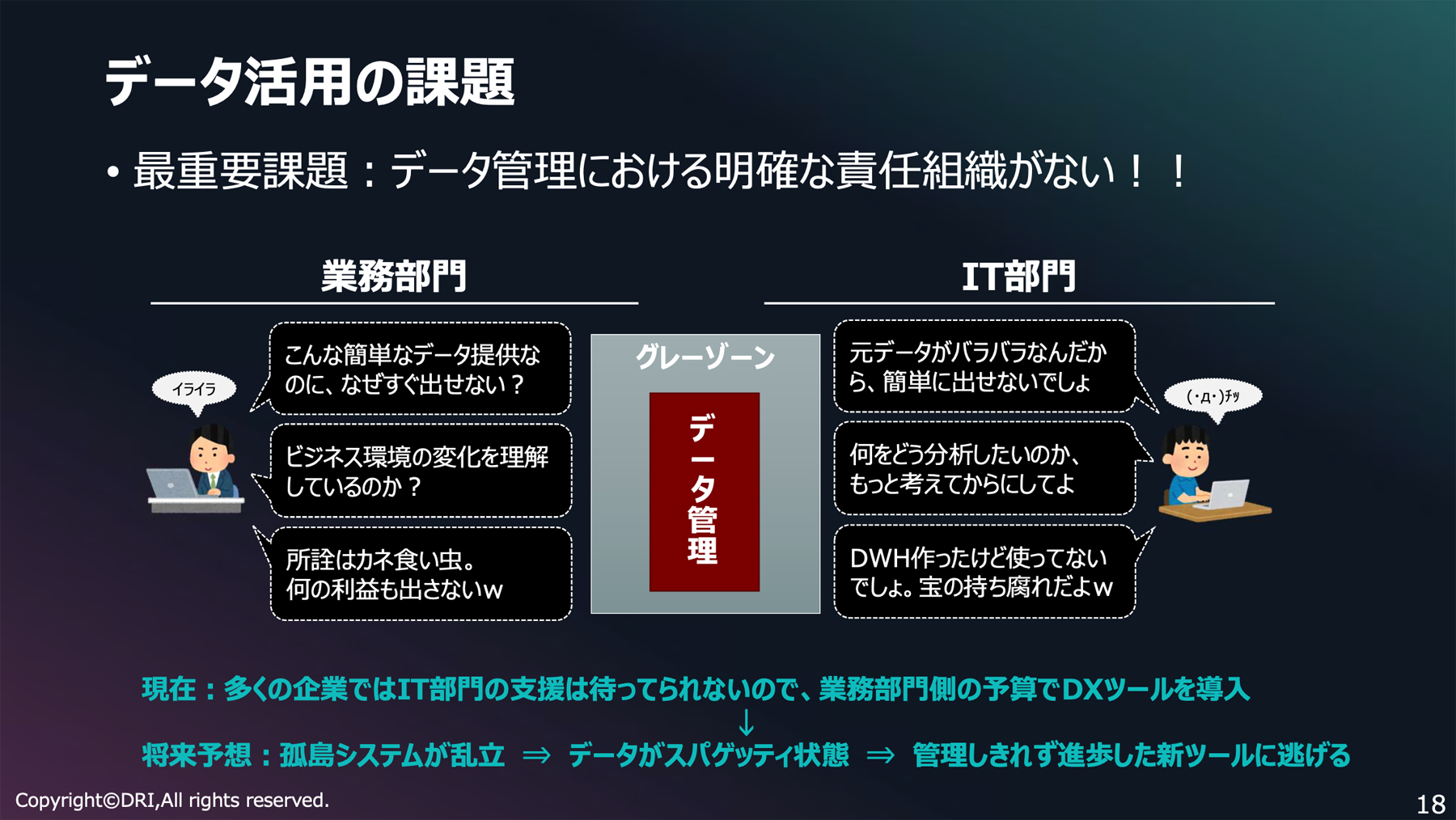

一方、DX時代にふさわしいデータ活用を実現するには、システム面もさることながら、それ以上に組織面での取り組みが重要な鍵を握る。業務部門とIT部門は、それぞれでデータ活用に関するさまざまな課題を抱えているが、実は最大の課題は「データ管理組織が存在しないことにある」と小川氏は強調する。

「ほとんどの会社では、IT部門や業務部門が縦割りでデータを保有・管理していて、全社を横断してデータを管理する役割が存在しません。これを行うのがまさに「データマネジメントの取り組み」なのですが、そのための専任組織がないため、データマネジメント自体も企業になかなか浸透しないというのが実情です」(小川氏)

現在、多くの企業で、経営層の「DXをやれ!」という大号令の下、各部門がデジタルツールの導入を急ピッチで進めている。本来ならIT部門の管理の下、全社のITガバナンスに配慮しながらツールの導入を進めるのが理想的だが、実際には各部門が「IT部門を通していてはとても間に合わない!」「自分たちで予算を持っているのだから進めてしまえ!」と独自判断でツール導入を進めてしまうケースが多い。

こうした状態をこのまま放置しておけば、いずれ社内で多種多様なツールが乱立してしまい、データの整合性が取れなくなってしまう。そうすると当然、データ活用も進まず、結果的にDXの実現からは逆に遠ざかってしまうだろう。

「かつて基幹システムの分野では、オープン化を機に複数のシステムが乱立するようになり、『データのスパゲッティ化』の問題が起きました。これを解決するために、ERPなどを導入してデータの一元管理を進めてきたわけですが、DXを契機に再び同じ問題が起きようとしています。このままいけば、かつてと同様に、データのスパゲッティ化がどんどん進行した挙句、再び大掛かりな統合の仕組みを導入せざるを得なくなります」(小川氏)

「こうした不幸な歴史を繰り返さないためにも、データ管理組織を設けることが不可欠」というのが小川氏の考えだ。データはしばしば「企業にとって人、金、モノに続く“第四の資産”だ」と言われるが、その大事な資産を管理するための専任組織を作ろうとする企業は驚くほど少ない。

人を管理するためには人事部があり、金を管理する専門組織としては経理部が存在する。さらにモノを管理する専門組織としては物流部門や倉庫部門がある。従ってデータに関しても、それを管理するための専門組織が本来はあって然るべき──というわけだ。

しかし、残念ながら多くの日本企業の経営者は、「儲からないから」という理由からデータ管理組織の重要性に理解を示そうとしないという。

「考えてみれば、経理部門や物流部門だってコストセンターとしての側面が強いのですから、ことさらデータ管理組織だけを『儲からないから』という理由だけで興味を示さないのはおかしな話です。この問題に限らず、日本企業のIT化やデータ活用が遅れている最大の理由の1つは、経営者が『儲かるかどうか』という判断基準だけで意思決定を行おうとする構造にあるのではないかと個人的には考えています」(小川氏)

データ管理組織を構成するために必要な「体制」と「役割」

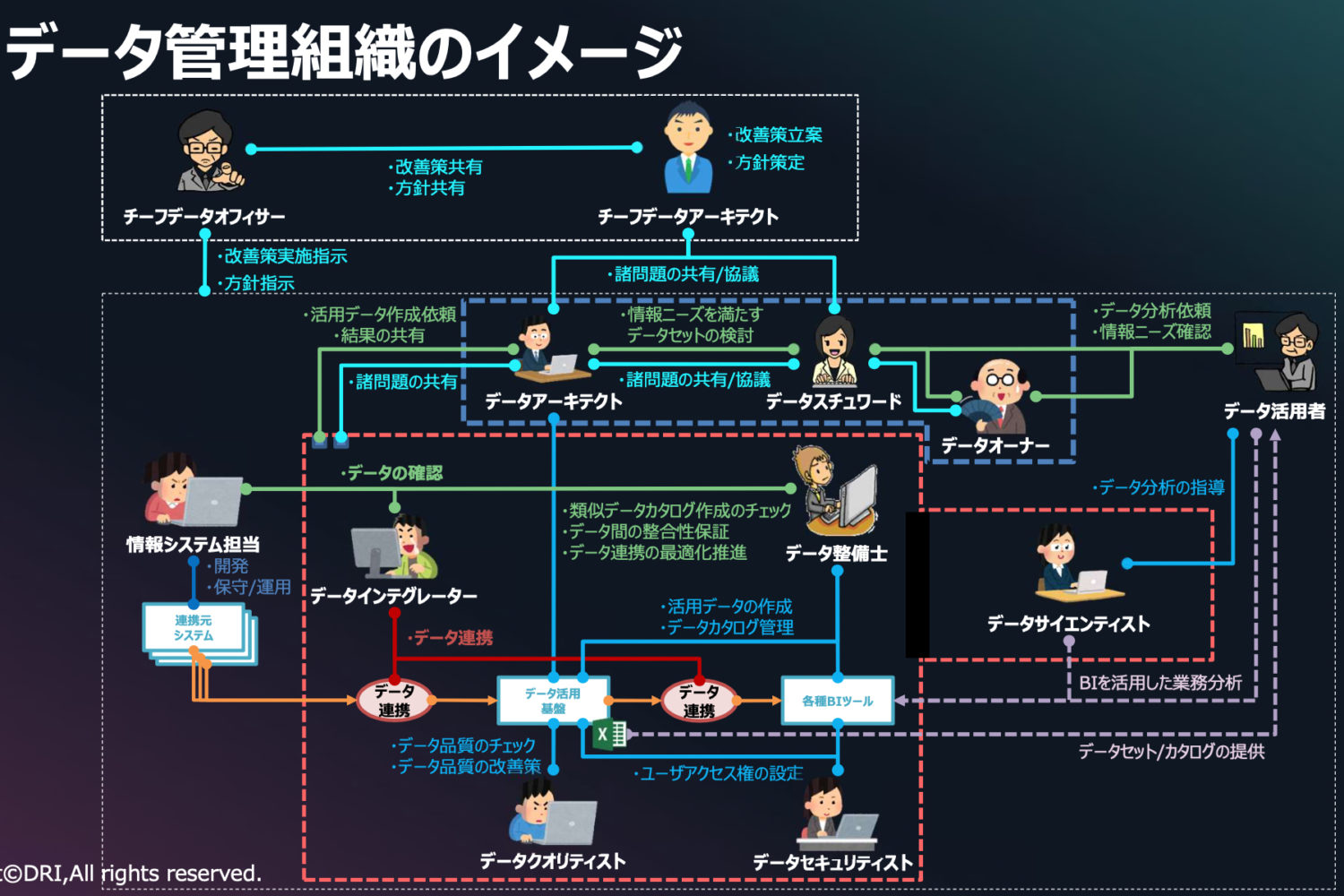

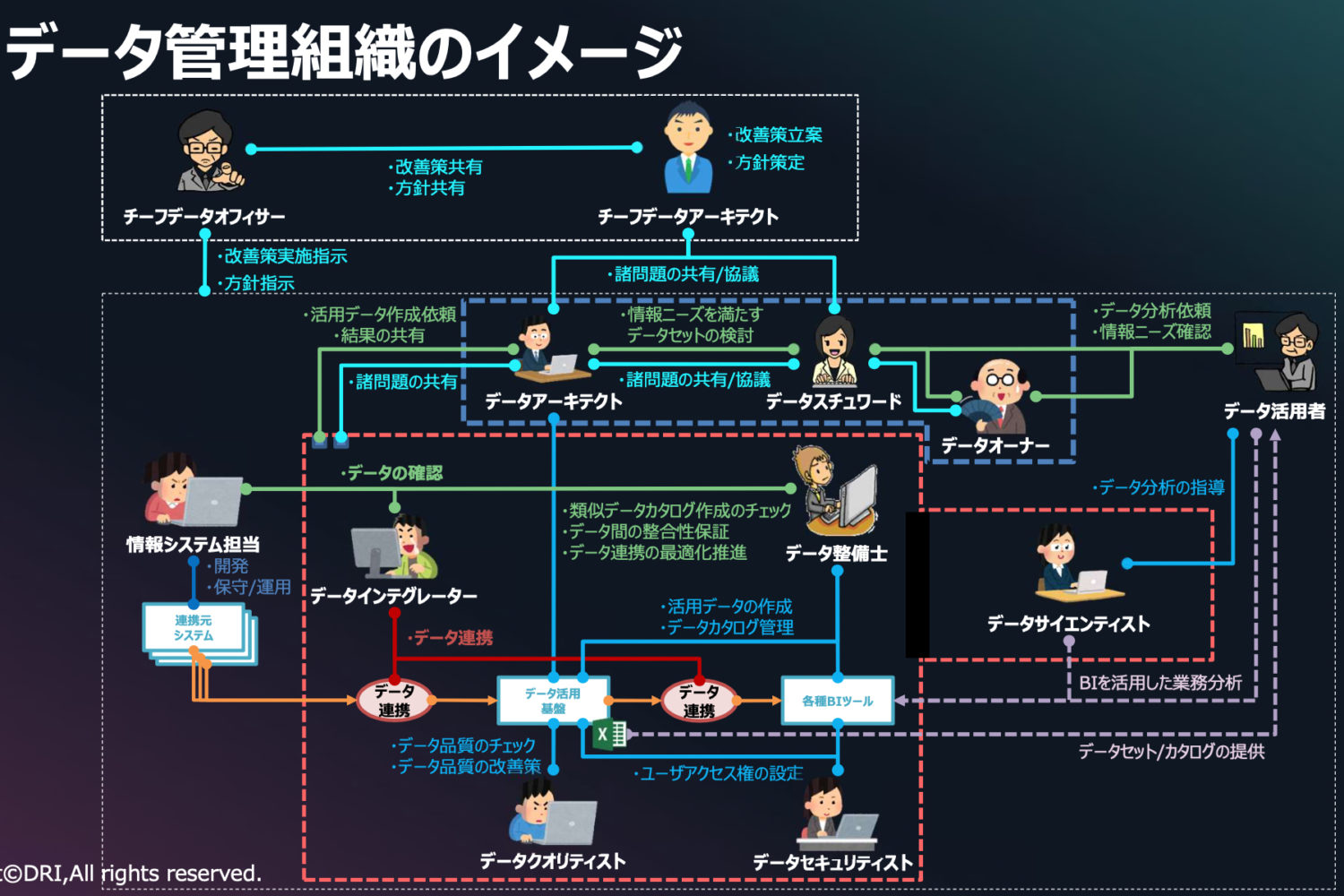

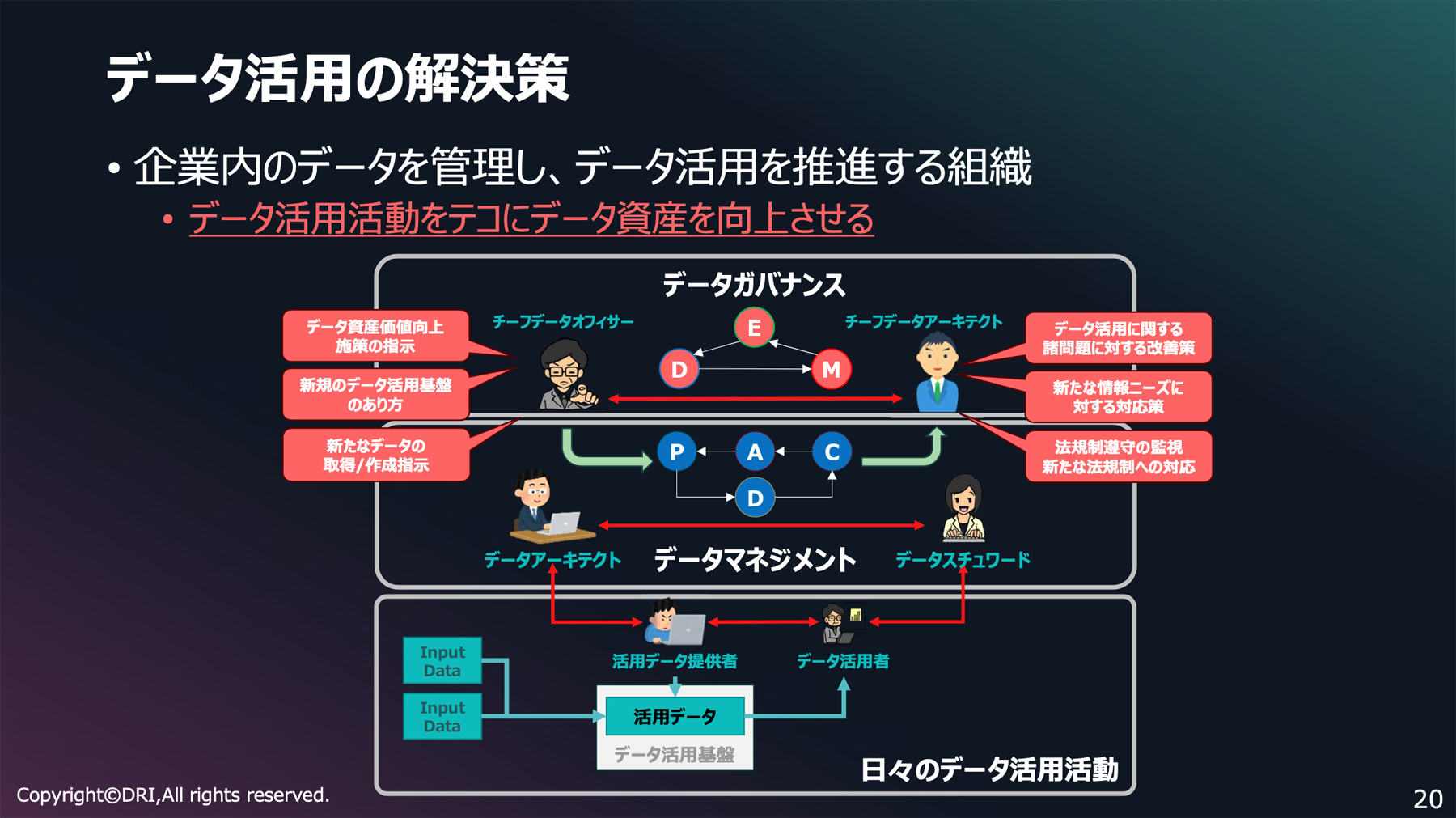

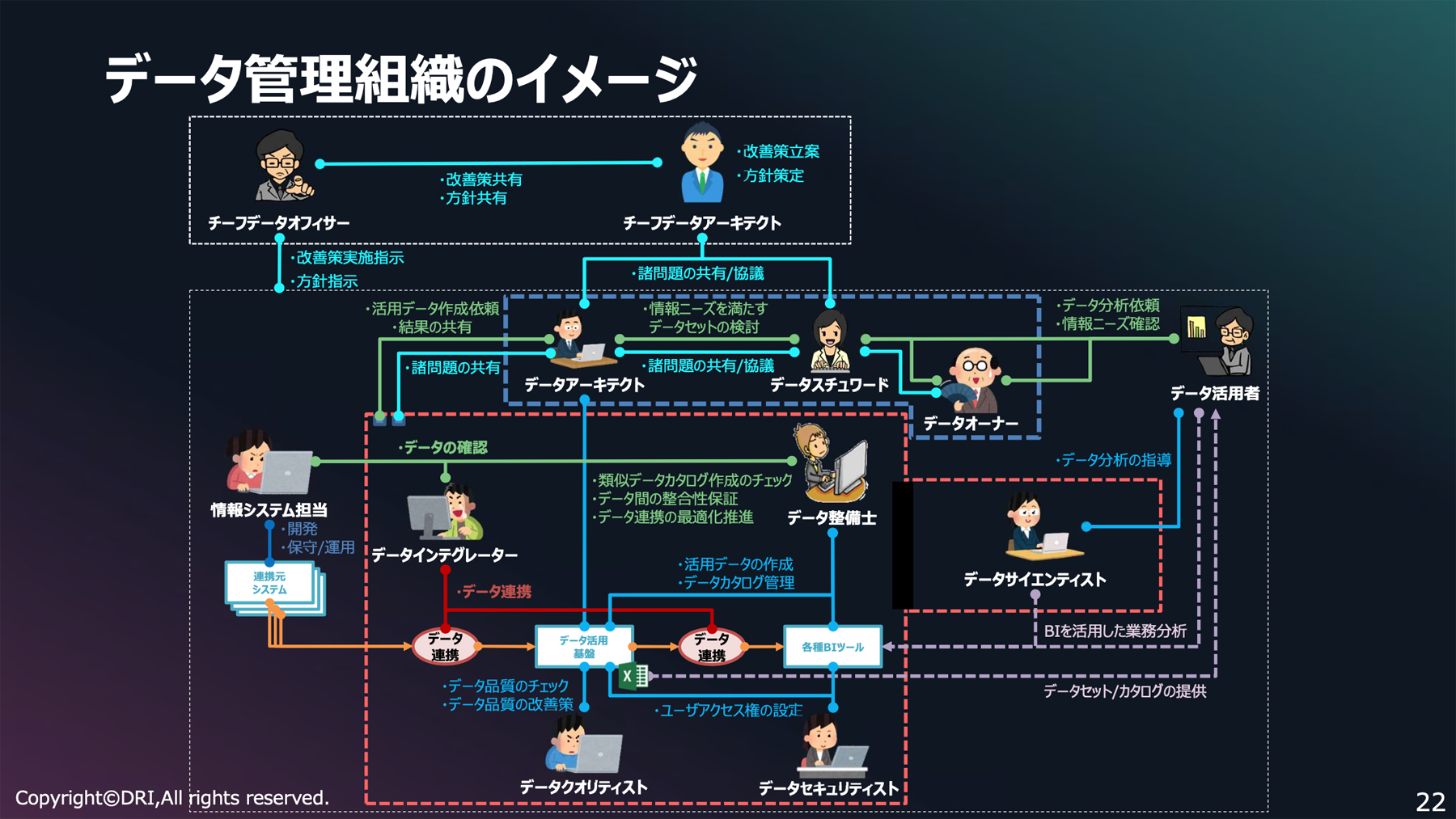

では、このデータ管理組織とは一体どのような体制のもとで、どんな情報を管理するものなのか。データ総研では、データ管理組織の典型的な体制として、「日々のデータ活用活動」「データマネジメント」「データガバナンス」という3つの階層に分かれたモデルを提唱している。

「日々のデータ活用活動」とはその名の通り、業務現場で実際にデータを使って分析を行う「データ活用者」や、それらデータの提供元である「データ提供者」、さらにはデータ分析に必要な統計分析の技術を提供する「データサイエンティスト」といった役割の人々が、BIツールなどを使ってデータレイクやDWHなどに格納されたデータを集計・分析し、自分たちの日々の業務に役立てる活動全般のことを指す。

こうした日々のデータ活用を管理する役割を担うのが、2層目に位置する「データマネジメント」だ。ここでは、日々のデータ活用がよりスムーズに行われるよう、課題や問題点を抽出してそれを改善するためのPDCAサイクルを回す。

そのために「データスチュワード」と呼ばれる業務部門側の担当者が、現場のデータ活用者から課題やニーズなどを吸い上げ、「データアーキテクト」と呼ばれるIT部門側の担当者とともに解決策や実現方法を協議する。

さらにデータアーキテクトは、システム面における具体的な対応策を、データ品質について責任を持つ「データクオリティスト」や、データ連携を担当する「データインテグレーター」などに指示する。

このデータマネジメント層のさらに上位に「データガバナンス」があり、データ活用に関する全社レベルの統制を行う。具体的には「チーフデータオフィサー(CDO:Chief Data Officer)」「チーフデータアーキテクト」といった役職の人々が、データの管理や活用の現状が社内ルールや法規制に則っているかを監視するとともに、全社レベルでのデータ活用の推進や課題解決に関して責任を負う。

真のデータ活用を実現するには、本来はこうした役割の人々を組織内でそろえるのが理想的だが、現時点では、ようやくデータサイエンティストが市民権を得たばかりの段階で、そのほかの役割についてはまだ十分に認知されているとは言い難い。しかも、データサイエンティストに関しても、本来はほかの役割が担当すべき仕事も一手に背負わされて、なかなか本業に専念できずにいるのが実情だという。

「データサイエンティストの本来の役割は統計分析ですが、実際にはデータ連携やデータ品質管理といった準備作業までを担当しているケースが多く、本来の統計分析になかなか専念できていません。せっかく高いお金を出して社外から招へいした貴重な人材の時間を、別の作業に費やすのは、本当にもったいない話だと思います」(小川氏)

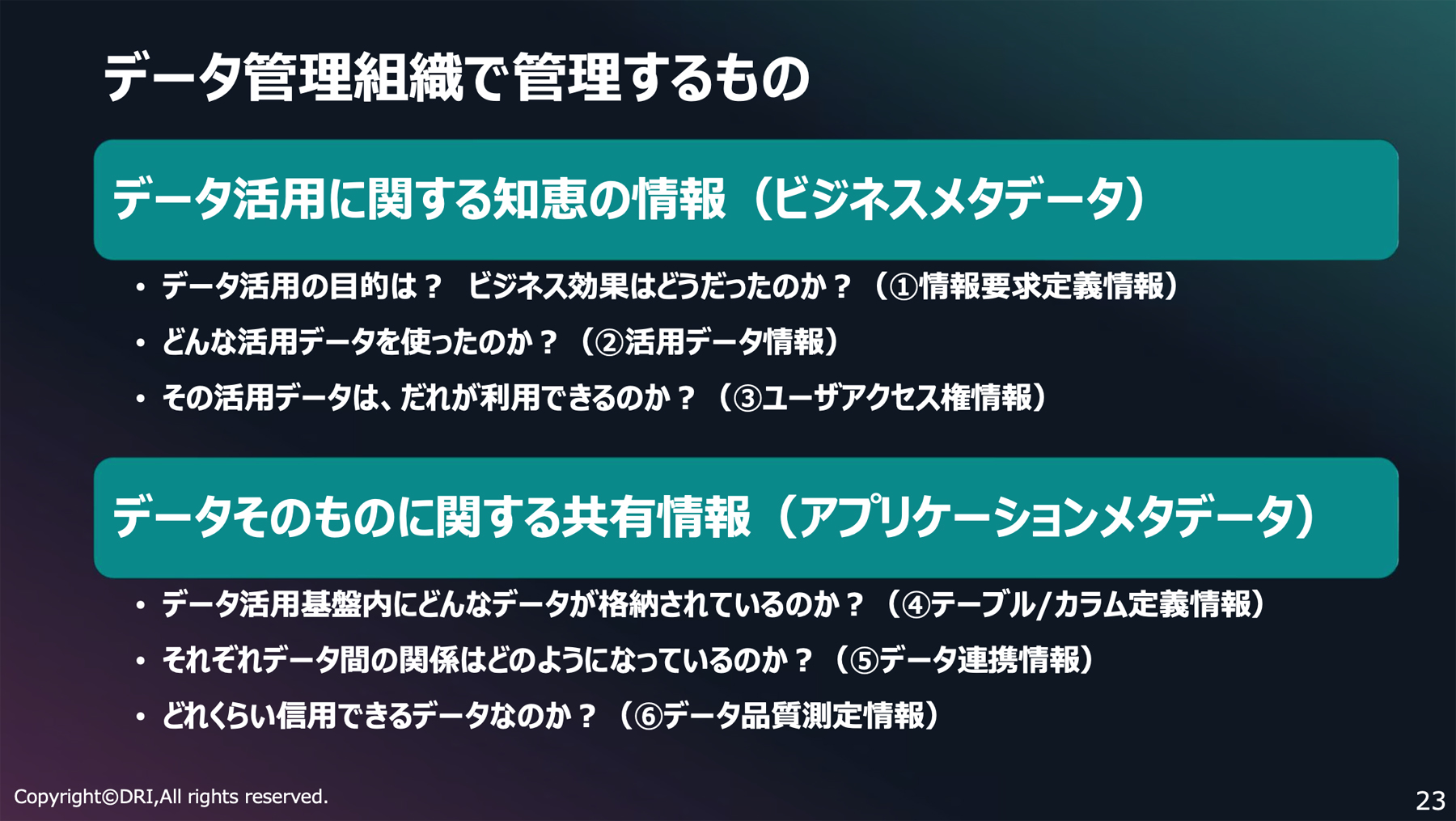

なお、こうした体制と役割分担の下、データ管理組織では主に「ビジネスメタデータ」「アプリケーションメタデータ」の2種類の情報を管理する。

ビジネスメタデータは一言で言うと「何のためにそのデータを使うのか」というデータ活用に関する知恵の情報であり、ビジネスの観点からデータ活用の背景や構造を記述した情報だ。一方のアプリケーションメタデータは、テクニカルな面からデータ活用の内容を記したものであり、データベースのテーブルやカラムに関する情報、データ連携に関する情報などを含む。

こうしたデータ活用に関するビジネス面、テクニカル面双方のメタデータを一定の書式で記述し、その内容を先ほど挙げたさまざまな役割の人々の間で広く共有することで、互いに共通言語でデータについて語れるようになり、ひいては組織内でデータ活用に関するナレッジが徐々に溜まっていくという。

「最終的に目指すゴールは『情報を顧客視点から見直す組織文化』を作っていくことですが、そのためにもやはりデータ管理組織は必須です。これからの時代、データの良し悪しがビジネスの成否を決定付けるようになるでしょうから、ぜひデータ管理の重要性をより多くの日本企業に理解いただければと思っています」(小川氏)

データ活用で『成功する企業』と『失敗する企業』は、どこが違うのか? 原因と対策を考える