プログラミングの高度なスキルがなくとも容易にアプリケーションを開発できる「ローコードツール」「ノーコードツール」が急速に普及している。

こうしたツールを活用して企業の情報システム部門がソフトウェア開発業務の生産性を向上させるだけでなく、近年では業務部門の非IT要員がローコード・ノーコードツールを使って自身の業務を効率化させるアプリケーションを自らの手で開発する「市民開発」が注目を集めている。

既に多くの企業が市民開発の取り組みに着手しており、中には大きな成果を上げる例も増えてきた。しかしその一方で、現場で野放図にアプリケーション開発が行われた結果、ITガバナンスやセキュリティ対策上の問題が新たに持ち上がってきたケースも少なくない。

かつて「EUC(End User Computing)」の名の下に、Microsoft Excel/Accessのマクロを使ったアプリケーション開発が急速に普及した際も同様の問題が発生したが、時を超えて再び同じ課題に突き当たった格好だ。

ではこうした課題を解決して市民開発のメリットを最大限享受するには、一体どのような取り組みが必要となるのか。

2023年12月6日に開催されたAnityA主催のイベント「なぜ、大企業のノーコード導入にデータとアーキテクチャの観点が必要なのか? ジヤトコの事例で読み解く」では、あらかじめ市民開発にまつわるリスクを回避するためにさまざまな施策を講じ、その結果、サイボウズのローコード/ノーコードツール「kintone」を使った市民開発の導入に成功した株式会社ジヤトコ(以下、ジヤトコ)の事例を、同社デジタルソリューション部で主担を務める岩男智明氏に紹介してもらった(記事の後編はこちら)。

「市民開発」をDXの重要施策に据えるジヤトコ

ジヤトコは、自動車の自動変速機や電動パワートレインおよび部品の開発などを手掛けるモノづくり企業で、中でもCVT(無段階変速機)の分野では世界シェアNo.1を誇るなど、日本を代表するグローバル製造企業の1社として知られる。そんな同社が市民開発に乗り出すことになった背景には、全社を挙げて進めていたDXの取り組みがあった。

同社のDX施策は大きく分けると、デジタル技術の活用により設計・開発のリードタイム短縮や品質向上を目指す「Smartモノづくり」、工場における生産工程のデジタル化を促進する「Smart Factory」、そしてオフィスにおけるバックヤード業務のデジタル化で業務効率の向上や働き方の変革を実現する「間接業務革新」の3つの分野に分かれている。

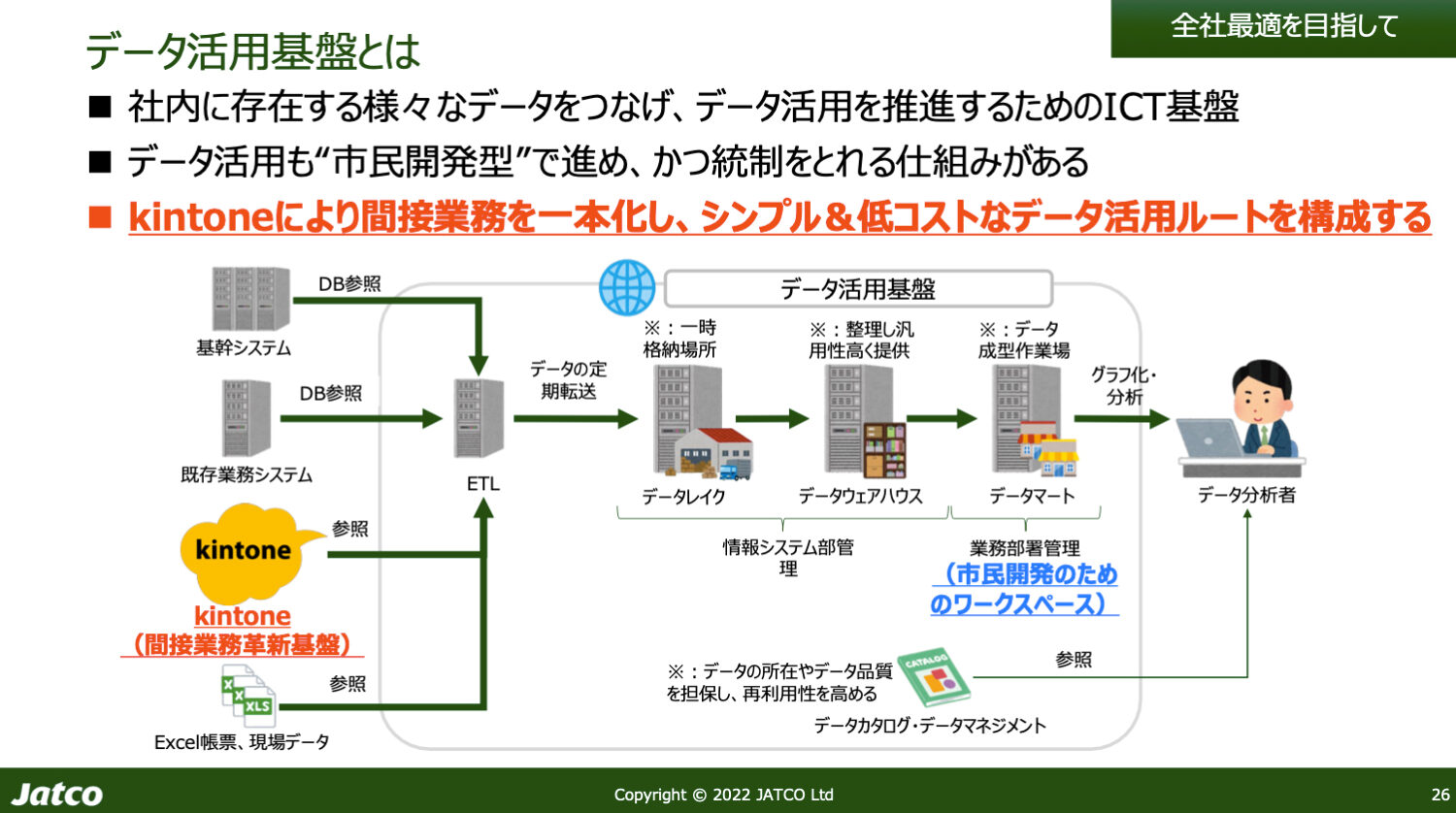

これらのDX施策を推進するためには、さまざまな取り組みを下支えするためのデジタル基盤が求められる。そのために岩男氏らが中心となり、これまで全社データ活用基盤の整備を進めるとともに、前記の「間接業務革新」を実現するための仕組みとして「間接業務革新基盤」の整備もあわせて進めてきた。ここにおいて重要な役割を占めているのが、kintoneを使った市民開発だ。

そもそも市民開発の取り組みを始めた目的について、岩男氏は次のように述べる。

「それまでのシステム開発では、業務部門のユーザーが情報システム部門にシステム開発を依頼し、それを受けた情報システム部門が元請けSIerに開発を依頼して、さらにそのSIerが下請けSIerに作業を依頼し、そこからさらに孫請け業者に作業を依頼して……といったような多重下請け構造を為していたため、膨大な時間とお金がかかっていました。DXを推進するためには、まずはこうした構造的な問題を解決する必要がありました」(岩男氏)

また、こうした多重下請け構造では、実際にシステムを開発する担当者は二次請け、三次請けの開発者になるため、その仕様が発注側や元請け側で把握しにくく、システム内部がブラックボックス化しやすい。そのためメンテナンス性の面でも課題が多い。

こうした体制下では、業務現場がデジタル技術を使って何らかの業務課題を解決したいと思ってもコストと時間ばかりがかさみ、いつまで経っても仕事の在り方を変えられない。さらに、業務を取り巻く環境が変化し、システムを改修しようと思ってもなかなか迅速に対応できない。これではデジタル活用の機運は下がっていくばかりだ。

とある業務の市民開発で2000万円のコスト削減効果が

一方、業務部門が自らの手でシステムを開発する市民開発のやり方であれば、先ほど挙げたような多重下請け構造に伴う時間とお金のロスを回避できるとともに、システム内部の仕様も自分たちで把握できるため、システム改修も最低限の時間とコストで実施できる。

極めて高いレベルの機能や性能、堅牢性が求められる基幹システムの開発などは、やはり外部のプロフェッショナルを頼る必要があるが、現場のちょっとした業務を効率化するためのシステム開発であれば、現場の業務を直接担当している人間が直接システムを開発することで、現場ニーズに沿ったシステムを最短の時間で開発できるようになる。

これまでは業務現場の担当者ができるシステム開発といえば、せいぜいがOfficeマクロのレベルに留まっていたが、kintoneに代表されるノーコード/ローコードツールが普及したことでかなり本格的なシステム開発を、非IT部門の従業員が直接行えるようになった。

「こうした市民開発の体制下では、システム開発は社内のユーザーが直接行い、情報システム部門はそのための仕組み作りが主任務になります。そしてこれまで開発作業を請け負ってきたSIerは、情報システム部門が市民開発の仕組み作りを行うための支援を提供する。こうして皆が自分たちの仕事を変えていくことで、市民開発の文化が社内に根付いていくと思います」(岩男氏)

こうした市民開発の好例として、岩男氏はジヤトコ社内の調達部門における事例を挙げる。同社では、業務現場で何らかの物品を購入する際には、まず調達部門に対して「発注先の選定」を依頼する。これを受けて調達部門では複数のサプライヤーに対して仕様の送付を依頼し、その内容を個別に受け取って内容を確認。さらにその内容を依頼元の業務部門の担当者にメールで送付し、仕様確認を依頼する。

これを受けた業務部門では、その内容を確認して承諾の旨を調達部門に返信。続いて調達部門では承諾の連絡メールを紙に印刷してエビデンスとして保管するとともに、承認者に対して「価格承認」を依頼し、そこで決済を得てようやく購買手続きに移る。これら一連の業務フローでは多くの紙の帳票が用いられており、担当者間のメール連絡にも少なからぬ手間が掛かっていた。

そこで、これら一連のフローをシステム化する仕組みをkintoneによる市民開発で実装した。調達部門で仕様をシステムに入力すれば、その内容がそのまま依頼部門の担当者に通知され、そこで同じシステム上で承認処理を行えばやはり自動的に決裁者に対して決済依頼が飛び、システム上で承認処理を行えるようにした。

「この仕組みを導入したことで紙の帳票を年間11万枚削減し、捺印の回数も5万回削減できました。またリードタイム全体も40%削減でき、金額に換算すると2000万円ものコスト削減を達成できました」(岩男氏)

市民開発のガバナンスを担保するための仕組み作り

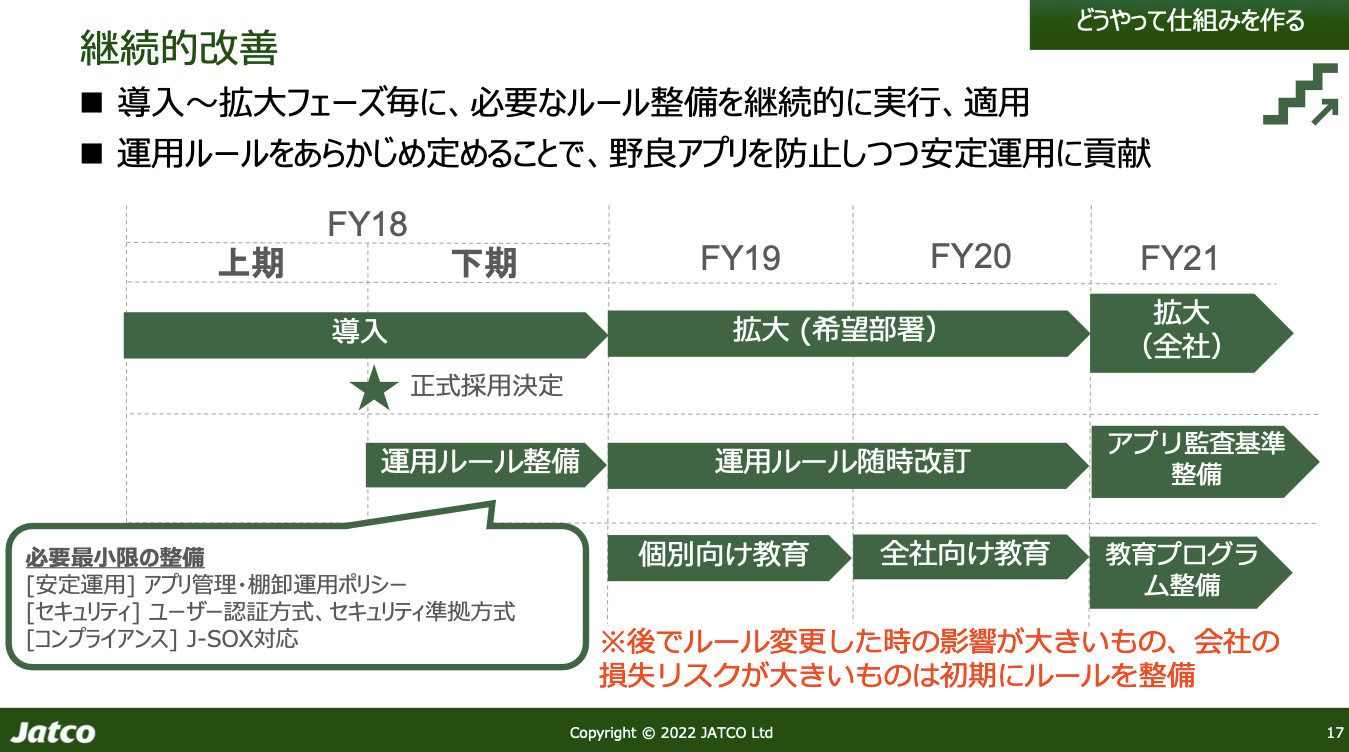

では同社は具体的にどのような方針に沿って市民開発の仕組みを作っていったのか。岩男氏によれば、特に「運用ルール」「教育」「継続的改善」の三要素に重点を置いてさまざまな施策を講じたという。

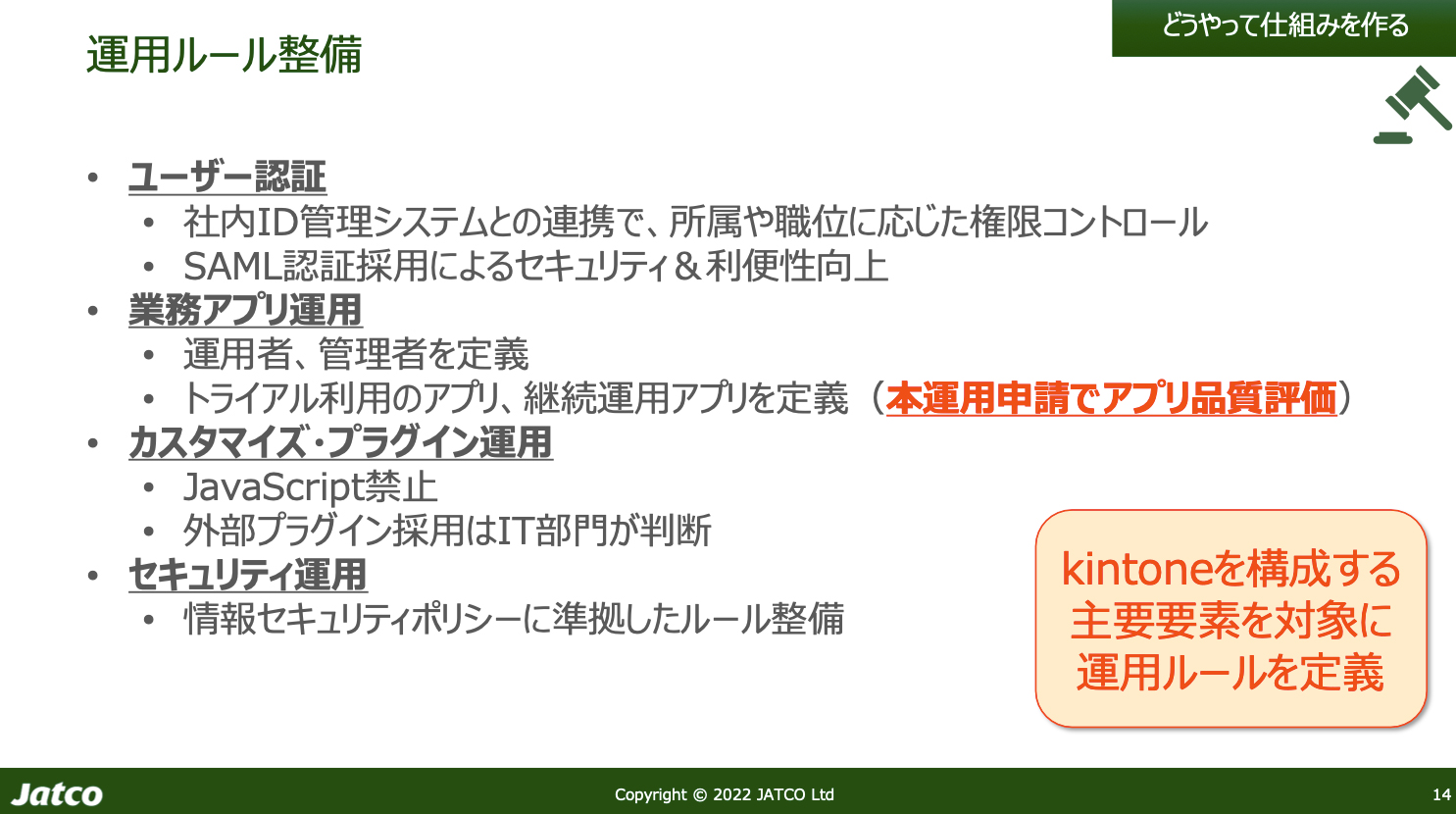

まず運用ルールに関しては、大きく「情報を扱うための基本ルール」と「kintoneに特化した運用ルール」の2つの領域それぞれについて具体的なルールを定めた。前者についてはユーザー認証やセキュリティ運用など、アプリケーションを運用する上で必要となる基本的なルールを定めた。

一方で後者については、アプリケーションを運用する際に必要となる「運用者」「管理者」「アプリケーションの棚卸ルール」「アプリケーションの管理台帳」といった各種運用ルールを整備した。

さらにkintoneでアプリケーションを実際に開発・改修する際のルールも定義した。例えば同社ではアプリケーションのメンテナンス性を考慮し、JavaScriptを用いたカスタマイズを禁止している。その代わりに、機能を拡張する際には外部プラグインの利用を推奨し、その選定ポリシーを定義した。

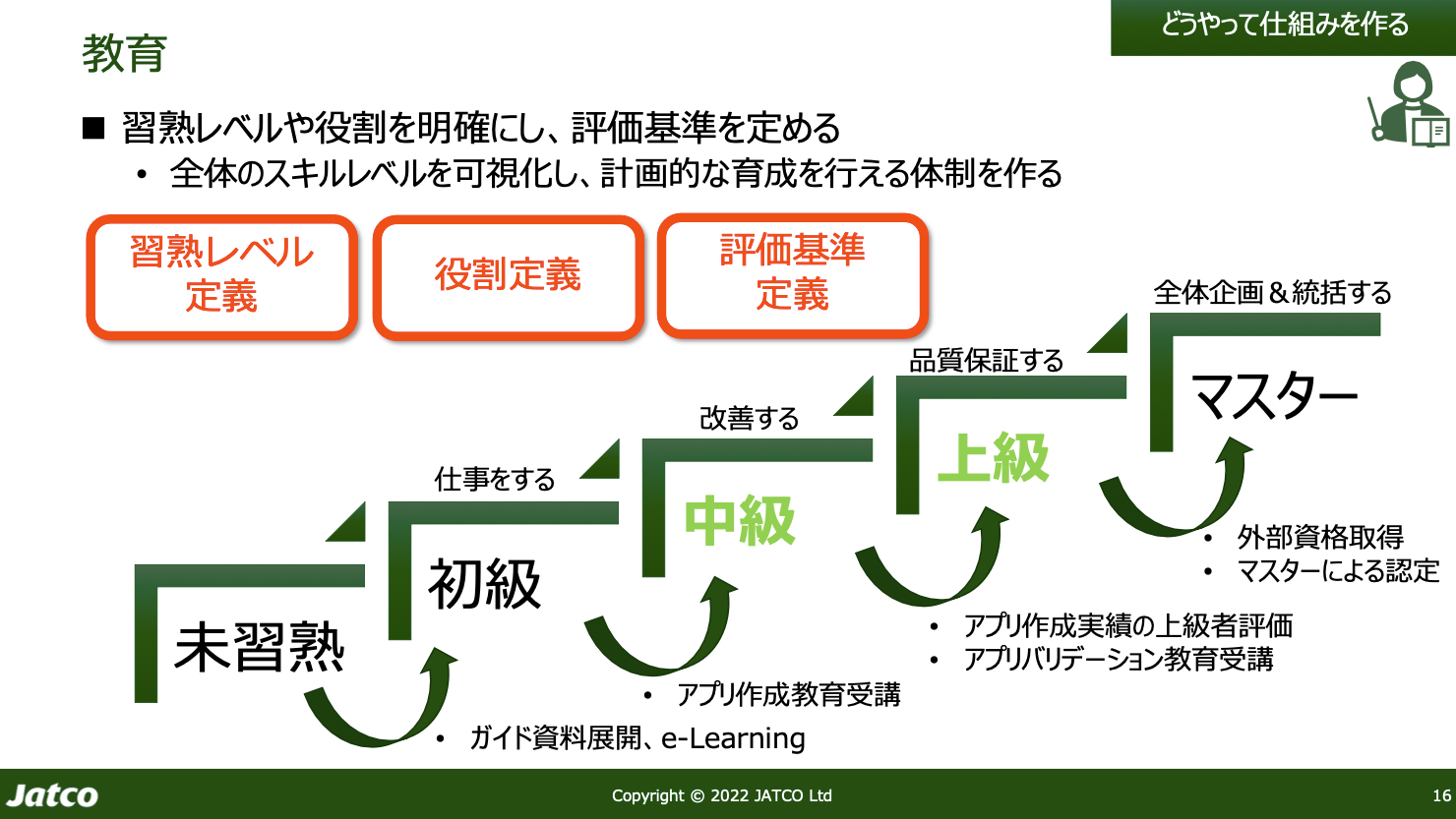

また業務現場のユーザーがkintoneの開発スキルを習得するための教育プログラムも整備した。まずスキルレベル・習熟レベルを「未習熟」「初級」「中級」「上級」「マスター」の5段階に設定し、それぞれで求められるスキルレベルを定義した。その上で、それぞれのレベルに到達するための教育プログラムを、それぞれe-Learningコンテンツや実習研修などの形で提供するようにした。

さらには、これらの各種仕組み作りも最初から完璧を目指すのではなく、「導入フェーズ」「展開フェーズ」「全社適用フェーズ」に分けて、それぞれにおいて必要なルールを段階的に定義・適用していく方針をとった。

「各フェーズごとに段階的にルールを整備していくことが大事です。弊社ではまずはkintoneを小規模に導入して、当初は調達部門の一部だけで運用していました。その後、調達部門での成果を聞きつけた他の部署で採用が広がるにつれて徐々にルールの整備を進めていき、最終的に全社レベルで展開する段階に進んだ際には、やはり品質を担保するための何らかのルールが必要だと感じ、監査基準を新たに設けました」(岩男氏)

こうした仕組み作りを進めていった結果、2年間で「中級」の市民開発人材を約300人、「上級」の人材を40人弱育成することに成功し、社内の各所で市民開発によって開発されたkintoneアプリケーションが活用されるようになった。

これによってさまざまな業務で生産性が改善されるとともに、これまで紙で管理していた各種証跡を電子化したことで統制が向上したとして、監査でも高い評価が得られたという。

社内で重複するアプリケーション開発・運用が発生する課題

こうした成果が得られた半面、市民開発が広く普及するにつれさまざまな課題も顕在化してきた。その最たるものが、「類似アプリケーションの増加」という問題だった。業務部門がそれぞれの判断で自分たちの業務の効率化に資するアプリケーションを開発していった結果、似たような機能を持つアプリケーションがさまざまな部署で個別に開発・運用されるという事態が生じたのだ。

「例えば『工数管理』の機能を持つアプリケーションを社内で検索すると、各部署でそれぞれ個別に開発した工数管理アプリケーションが数多くヒットします。市民開発では得てしてこうした状況に陥りますが、やはり同じような機能を持つアプリケーションを複数部署で開発・運用するのは効率面で無駄が多いため、何とかしたいと考えました」(岩男氏)

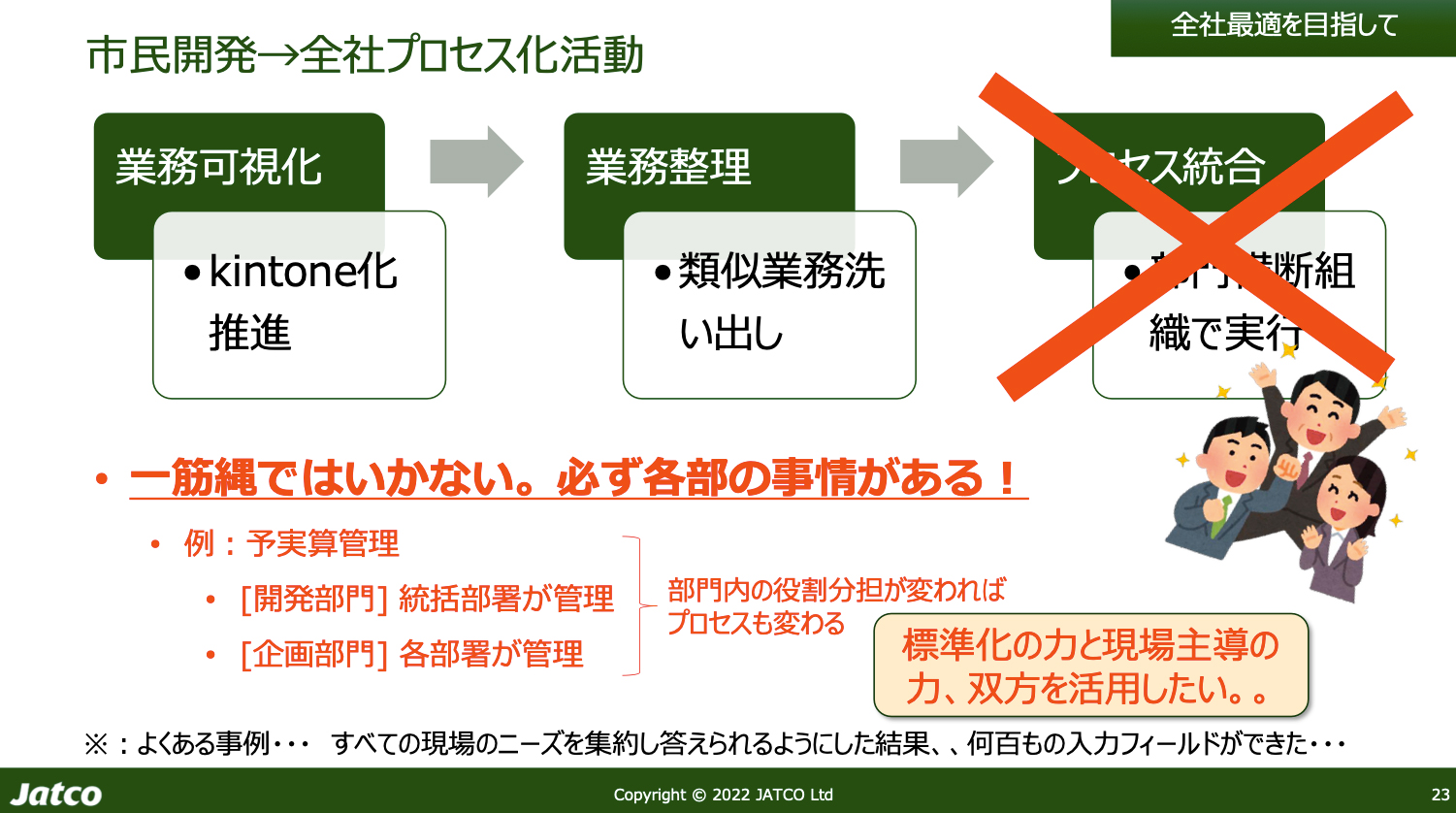

このような課題を解決する手段としては、一般的には部門横断型の組織を設けて、異なる部署の業務プロセスやシステムを統合するのが理想的だとされる。

しかしこうしたやり方は、業務の担当者が自らの手でアプリケーションを作り上げるという市民開発のそもそもの趣旨から大きく外れていくだけではなく、プロセスやシステムの統合自体が極めて難易度が高く、そう簡単にはいかないと岩男氏は指摘する。

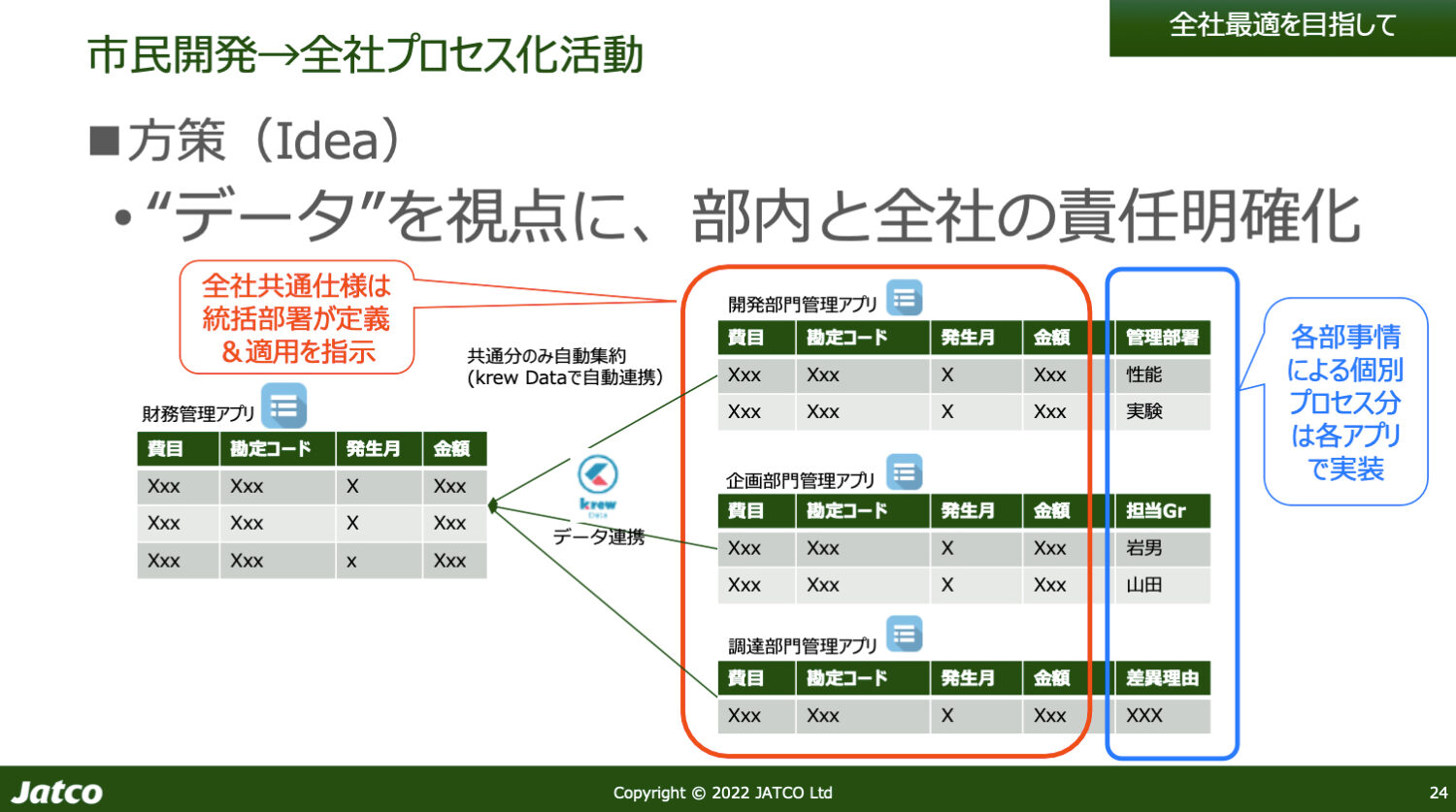

「各部署の業務を細かく見ていくと、やはりそれぞれに特有の事情を数多く抱えているので、それらを統合する取り組みは極めてハードルが高く、実際にはそう簡単には実現できません。そこで弊社ではプロセスよりもむしろデータに着目し、データを起点に『部署に特有の部分』『全社で標準化できる部分』を分ける方法をとりました」(岩男氏)

例えば財務関連のアプリケーションを例にとれば、財務部が中心となって標準的なデータ項目を定義し、他の部署で財務関連のアプリケーションを開発する際も、この標準に沿ってデータを設計するようルールを定める。ただし、これ以外にその部署に特有の業務で必要なデータが必要な場合は、別途ユニークなデータ項目を設けることは可能とする。

こうしておくことで、確かに各部署で個別にアプリケーションを開発・運用する手間は掛かるものの、基本的なデータ項目は標準化されているため、社内で必要なデータを検索・参照するために必要な手間や時間は大幅に削減できる。

市民開発の究極の目標は「データの主権を取り戻す」こと

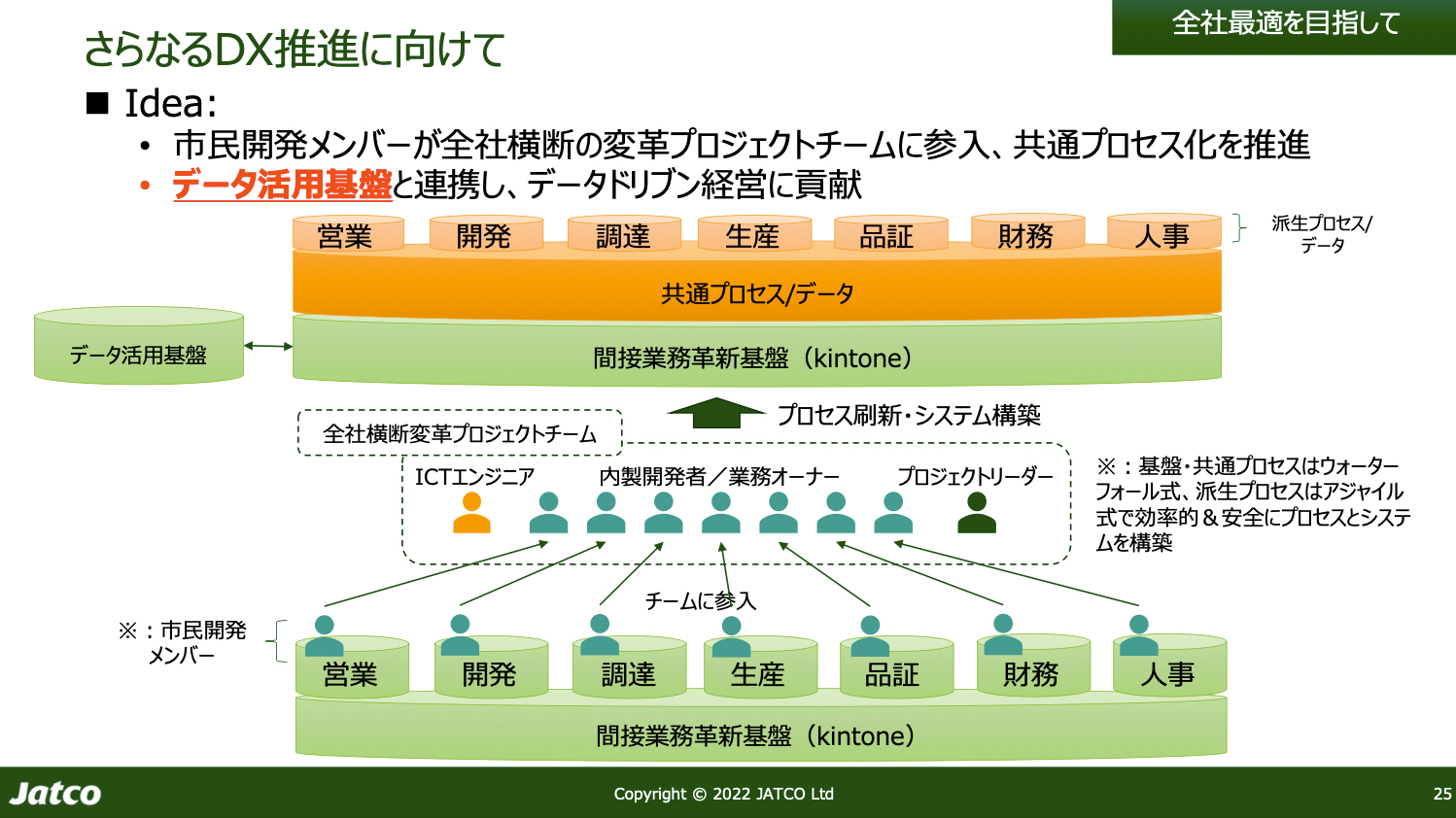

こうした同社における市民開発は、まだ発展の途上であり、今後もさらにその活動を発展させるべく、さまざまな施策に取り組んでいるところだという。最終的にこの活動で実現したい目標について、岩男氏は次のように話す。

「現時点では各部署のプロセスやデータの共通化は限定的な取り組みに留まっていますが、今後は各部署の市民開発のメンバーが集まった全社横断変革プロジェクトチームを組成して、社内プロセスやデータの標準化まで手掛けられるようになれたら、と考えています。その結果最終的に目指すのは、『自分の仕事を自分で変えることができる組織』を実現することです」(岩男氏)

同氏はまた、市民開発の活動とあわせて、「データ活用基盤」の企画・構築も手掛けている。こちらの取り組みもさらに推し進め、「すべてのデータを効率的に活用できる仕組み」を実現することで市民開発の成果をさらに高めたいとしている。

こうした活動の成果が発揮された好例として、同氏は文書管理システムの開発事例を挙げる。

かつて同社は外部ベンダーにスクラッチ開発を依頼して構築した文書管理システムを運用していたが、登録文書の目録レポートを出力する機能を実装していなかったために、「システム内にどのような種別の文書がどれだけ登録されているか」すら見ることができずにいた。またこの機能を新たに実装するためには、別途ベンダーに多額の費用を払う必要があり、ユーザーは不便を感じつつも我慢を強いられていた。

そこで今回、文書管理システムを新たにkintoneを使って市民開発するプロジェクトを立ち上げ、早くも大きな成果を上げつつあるという。

業務現場のユーザーが必要な機能を外部ベンダーに発注することなく、すぐ自分たちで実装できるようになったことで、ニーズに素早く応えられるシステム開発が可能になった。また外部システムと柔軟に連携できるAPIも容易に実装できたため、ビッグデータ基盤と連携したより高度な分析も可能になったという。

さらに岩男氏は、こうした市民開発を行う最大の意義は「データの主権を取り戻す」ことにあると力説する。

「外部ベンダーやパッケージ製品に過度に依存するシステム開発では、システムの仕様がブラックボックス化されてしまうため、自社の貴重な経営資源であるデータの主権をベンダーに明け渡してしまうことになります。市民開発でシステム開発を内製化することは、こうした事態から脱してデータの主権を自社の手に取り戻す取り組みにほかならないのです」(岩男氏)

※記事中の施策に関するご相談、お問い合わせはこちらのアンケートフォームをご利用ください。Darsanaと運営母体のITコンサル会社AnityAを通じて、施策を実施したユーザー企業、ITベンダー、パートナーの担当者にお取り次ぎいたします。

なぜ、大企業のノーコード導入にデータとアーキテクチャの観点が必要なのか ジヤトコの事例で読み解く