データの活用は今や、ビジネスの成長に欠かせないというのが企業の共通認識となっている。しかし、それを推進するのは難しいのが実情だ。

データ活用のための人材は大幅に不足しており、活用のための組織づくりも一筋縄ではいかない。さらに部門横断の協力が不可欠な点も、データ活用のハードルを上げている。

データ活用が思うように進まない企業が増える中、業務現場の社員をデジタル人財に育成するとともに、学んだことを生かせる土壌をつくることで、データドリブンな経営の実現を目指しているのが小売大手のJ.フロントリテイリング(以下、JFR)だ。

同社のデジタル人財育成の立役者といえるのが、グループデジタル統括部でチーフ・デジタル・デザイナーを務める野村泰一氏。2022年春にANAからJFRに移り、デジタル人財の育成を手がけてきた。

2022年秋から本格的に取り組んできたデジタル人財の育成はどのような効果が出ているのか——。野村氏に聞いた。

・デジタル人材育成のための体制づくりに関する野村氏のインタビュー記事(2022年)はこちら

深刻化するデータ人材の「いない、来ない、居つかない」問題

—— (聞き手:後藤祥子) あちこちの企業から「データ人材を採用できない」という悲鳴が上がっています。この状況をどのように見ていますか?

野村泰一氏(以下、野村氏): たしかに他社の方々から「データ人材を確保できない」という悩みをよくお聞きします。「外から連れてくるしかない」とおっしゃる方も多いのですが、実はそう簡単ではないと思っています。

なぜなら、優秀な人であればあるほど「良いフィールドじゃないと転職しない」というのが実態だからです。人には生活があり、成長欲求もありますから、「現状より条件が良い」「大きな権限を持てる」「今後のキャリアに箔がつく経験が積める」といったことが保証されなければ、あえて転職しようとは思いません。引く手あまたのデータ人材ならなおさらです。

にもかかわらず、良いオファーも出さずに「うちはデータで何とかしなきゃならないから、よろしく頼むよ」という上から目線で人を集めようとしてもうまくいくとは思えません。そこをわかっていない企業が少なくない印象を受けます。

そもそも、優秀なデータ人材は少ない上に奪い合いになっているので、獲得するのが難しい。だから「リスキリング」が注目されているのだと思います。

ただ、外から採用するにしてもリスキリングするにしても、社内に「良いフィールド」をつくらなければ、成果は期待できません。

私たちも外からの人材獲得が難しいことからリスキリングをしているわけですが、やりがいをもって学び、学んだ知識をすぐに自分の仕事に生かせるよう、当初から「現場で役立つ教育」と「良いフィールドづくり」に注力してきました。

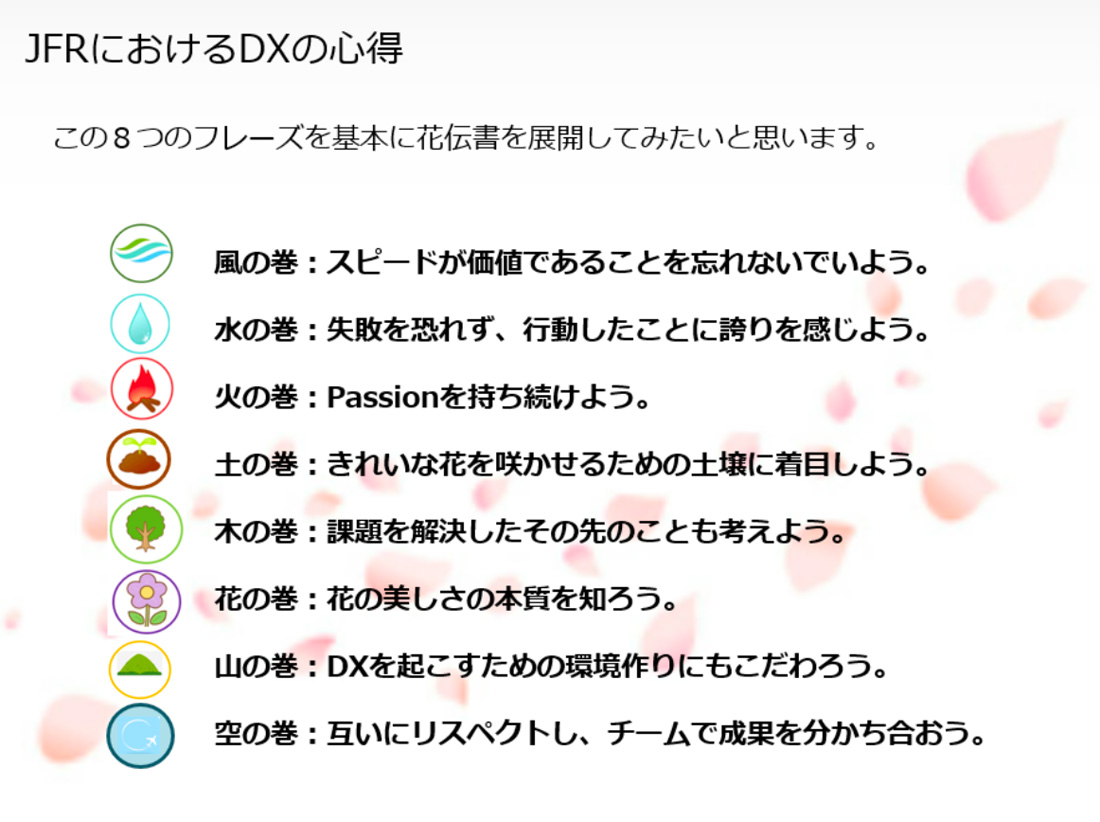

それが、自社の生きたデータを使って「自分ごととして」データを学ぶための「内製による教育プログラムの開発」であり、「データ活用のためのマインドセットとそれを育むためのプロセスづくり」なのです。

そして、この大元にあるのが、「カスタマーデータドリブン経営の実践」「デジタルテクノロジーを活用した新たなビジネスモデルの構築」「デジタル人財の育成」という3つの柱で構成されるJFRのデジタル戦略というわけです。

デジタル人財育成、成功のカギは「教育プログラムの内製化」

—— こうした方針のもと、2022年の秋からデジタル人財の育成を本格化させているとお聞きしました。

野村氏: 2022年の秋に目標を発表して、その達成に向けた育成の取り組みを進めています。

具体的には、2024年度までに現場の社員100人をデジタル人財として育成して主要部門に配置し、2030年には1000人まで増やしてすべての部門に配置する計画です。

—— 野村さんは前職のANA時代からデジタル人材の育成に力を入れており、成果を上げてきました。JFRではどんな方法でデジタル人材を育てているのでしょうか。

野村氏: 前職の時にIT人材の育成が成功した最大のポイントは、教育プログラムを内製したことでした。とても効果が大きかったことからJFRでも引き続き取り組んでいます。

なぜ内製化するのかというと、そのほうが実践的な教育ができるからです。取り上げる課題やデータは、JFR傘下の大丸や松坂屋、パルコのリアルなものを使いますから、学ぶ人が自分ごととしてとらえやすいんです。

一般的な教育プログラムで扱う事例やデータは、多く場合、自社とは直接関係ない業界のものですが、私たちの教育プログラムには大丸、松坂屋のリアルな事例やデータが出てきます。そうすると当然、学ぶ側は身近に感じますよね。百貨店の現場出身で初めてデータを学ぶ人でも、自分の会社のことだと頭に入ってきやすいし、学び終わって現場に戻っても知識を生かしやすいんです。

うまくいかないデジタル人材教育の例としてよく聞くのが、統計学とツールの使い方を外部の教育プログラムで学んできたものの、いざ実践しようとしたら、学んだ知識と現場の課題をうまく結びつけられない、ということなんです。私たちは、そうならないように「知識と自社固有の課題を結びつけて考えるための教育」を内製化しています。

この教育プログラムは受講者からも好評で、「自分の成長に確実につながる、とても良い研修だった」「学んだことをベースにアウトプットを出せるよう活動していきたい」といった声が上がっています。JFRにおけるデジタル人財の教育は全社員が対象なので、実践的であることがより重要視されると思います。

もう一つ、内製化のメリットと言えるのは、教育コンテンツを内部でつくることが「知の継承」につながるということです。

教育コンテンツの開発にあたっては、たくさんあるナレッジの中の「何を残すか」を考えた上でカリキュラムや動画をつくるわけですが、ナレッジについて当事者に深掘りしていくと、「このサービスはこういう思いから生まれた」「こんな課題を考慮してできた」という話が出てきます。

つまり、今あるサービスを理解するだけではなく、その背景や、大事にしてきたことも教育コンテンツの中に残していくことができるんです。これは文化を残すことにもつながるので、実はとても大事だと思っています。

昨今、ローコード/ノーコード開発などは内製化しようという企業が増えていますが、なぜ、これほどの効果があるのに、教育プログラムは内製しようとする企業が少ないのか、とても不思議なんです。

JFR流デジタル人財育成プログラムとは

—— 具体的にはどのような形でデジタル人財を育成しているのですか。

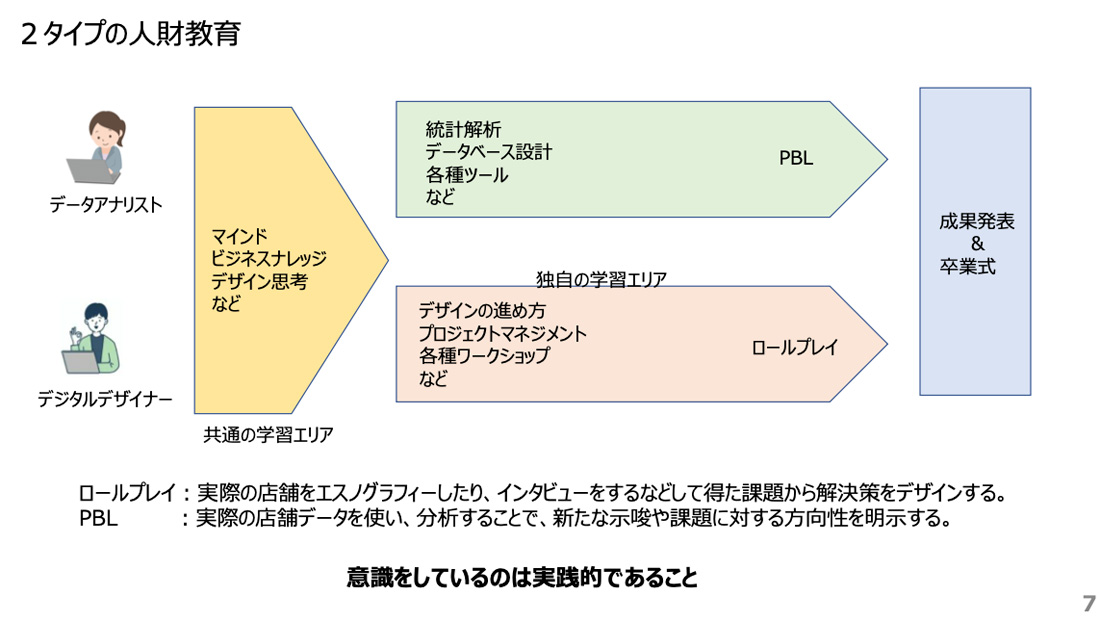

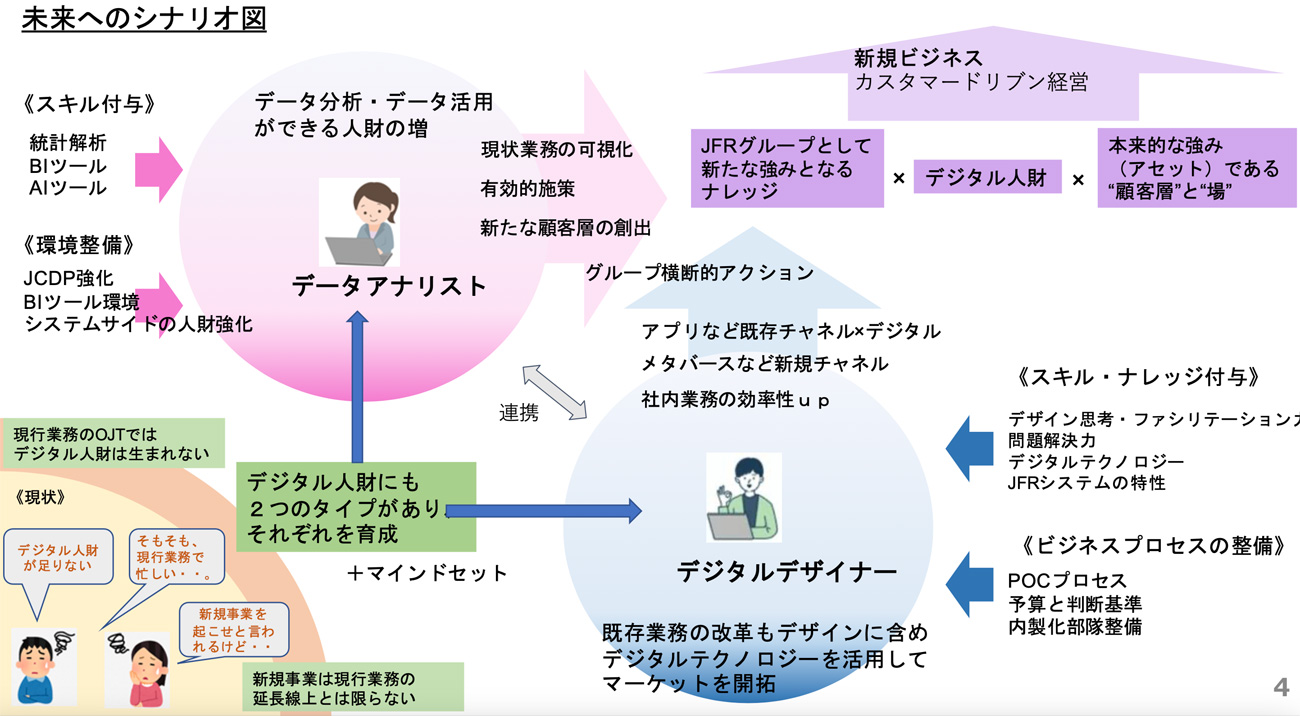

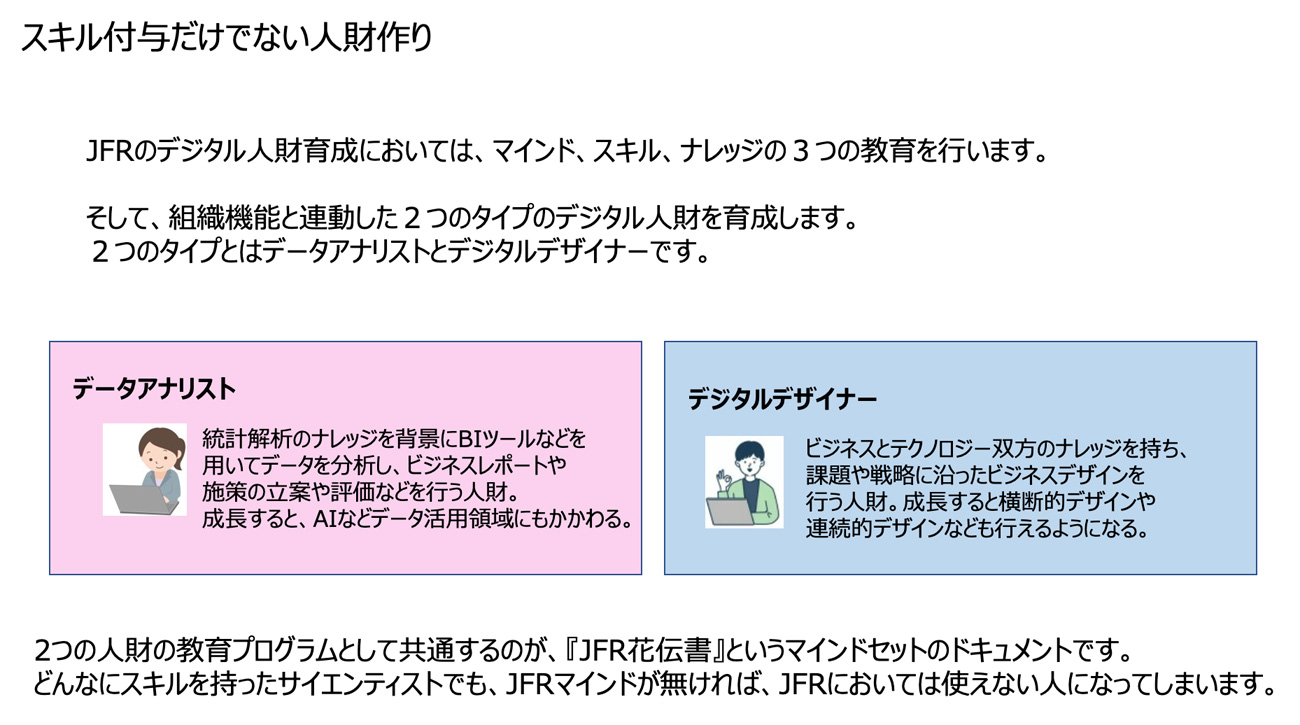

野村氏: 「デジタルデザイナー」と「データアナリスト」という2タイプの人財を育成しています。

デジタルデザイナーは、ビジネスとテクノロジーの知識をもとに、組織の課題解決やミッションの遂行方法をデザインする役割を担っており、一つの組織に閉じることなく横断的な目線を持つことを重視しています。

データアナリストは、統計解析の知識をベースにBIツールなどを使ってデータを分析し、そこから得た洞察をもとに施策の立案を行う役割を担っています。

そして両者が共通で学ぶのが、デジタル化推進に向けたJFRのマインドセットを醸成するための教科書「JFR花伝書」と、プロジェクトの企画・構想の段階から、検討や開発を進めていく上で注意すべき点をまとめた「システム開発のすゝめ」という教本です。

重要なのは、デジタル人財として必要なナレッジだけでなく、「JFRの社員として変革にどう向き合うか」「実際のプロジェクトをどう進めたらいいのか」というところも合わせて学ぶことだと思っています。

実はここからが面白いところで、私たちの教育プログラムでは、デジタルデザイナーが実際の店舗に行ってスタッフにインタビューしたり店の様子を観察したりすることで現場の課題を見つけ、その解決方法をデザインしてみるんです。

データアナリストは、実際の店舗データを使って分析を行い、そこから得た洞察で課題解決の方向性を考えます。これはまさに実践的以外の何ものでもないですよね(笑)。そして最後に、学びの成果を発表して、晴れて卒業となります。

教育にあたっては、「今、所属している部署にいながら学ぶ形」をとっています。改革人財だけを組織化すると、既存の組織との摩擦が起こる可能性があることへの配慮ですね。

一方で、デジタルについて学んだ人が現場で孤立しないように、卒業生同士が試したことを共有したり、交流したりするための場としてオンライン上のコミュニティをつくっています。

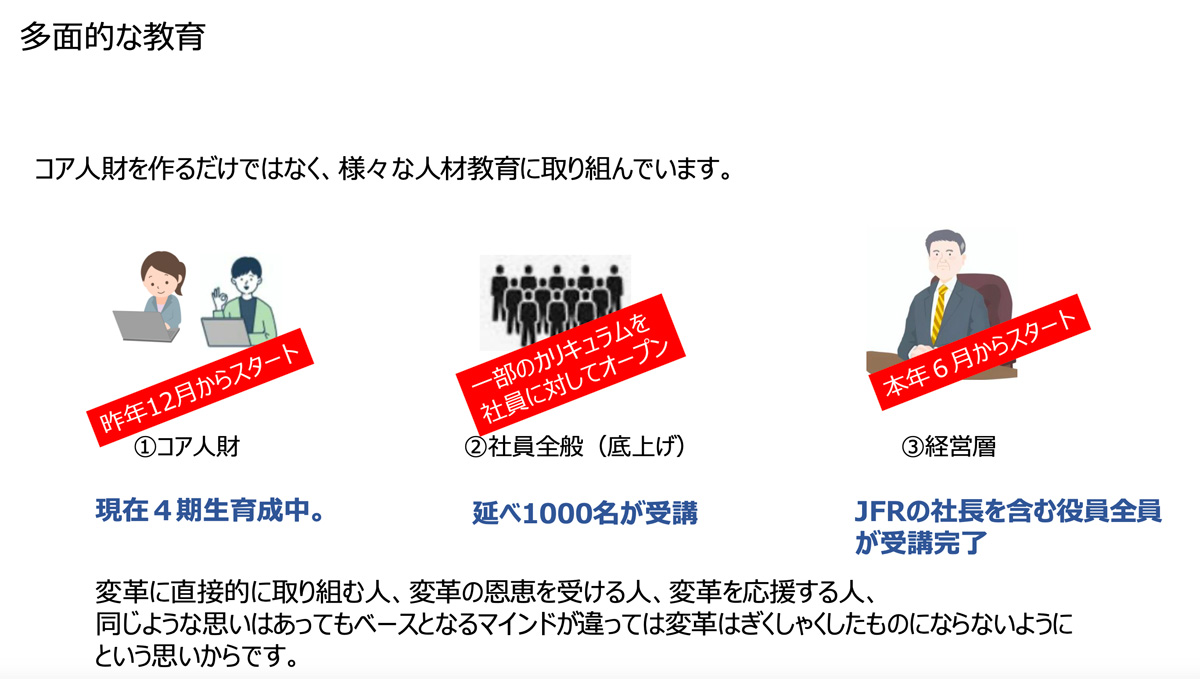

このコア人財の育成は、2022年の12月から第1期がスタートしました。2024年度までに現場の社員100人の育成に向けて、2023年9月に4期目がスタートしたところです。

—— コア人財だけでなく経営層やグループ社員向けの教育プログラムも実施しているそうですね。その狙いは。

野村氏: コア人財を育てることはとても大事ですが、一部の人だけがスキルを身につけている状態は、組織として不安定になりやすいんです。

例えば、自分が知らない先進的な知識を身につけた人を脅威に思う人もいるでしょう。それが自分の部下だったらなおさらですよね。そういった状態になってしまうと、コア人財がせっかく身につけた知識を生かすことができなくなってしまいます。そうしないためには、グループ社員8000人のデジタル知識の底上げも、とても大事なんです。

そしてもう1つ大事なのが、経営層に対する教育です。データやデジタルが経営に欠かせないものになっている以上、経営層にとっても他人ごとではありませんから、専用のプログラムをつくって、社長以下、役員全員に受講してもらいました。

全社員のIT知識底上げのための教育は、今年度中に受講者が1000人に達する見込みです。経営層の教育は、社長の好本を含むJFRの役員全員が既に受講を完了しており、現在はパルコの役員の方々などにお声かけしています。

—— 役員向けの教育コンテンツはどのようなものなのですか?

野村氏: 前回の取材でご説明した「そもさん せっぱ」※という取り組みの例でいうと、通常は担当者の視点で行うディスカッションを、経営者視点で展開するような形になります。

※ビジネス課題に対して、JFRマインドに則ってどのように解決するかをディスカッションしてまとめる取り組み。「そもさん せっぱ」は禅問答で使われる言葉で「そもさん」は問いかけの際、「せっぱ」は答える際のかけ声。JFRでは課題を「そもさん編」、その回答を「せっぱ編」としてまとめている。

たとえばディスカッションの際に、コア人財には次のような問いかけをします。

「あなたは社内改革プロジェクトの担当者に任命されました。これまではうまくいっていたものの、今は業務が複雑化しており、今までの『部門単位の課題の棚卸しや無駄の削減』というやりかたでは、以前の半分くらいの成果しか上がりません。あなたはどうしますか」

経営層に対しては、このように視点を変えて問いかけます。

「あなたは上司として部下を社内改革プロジェクトの担当者に任命しました。あなた自身は何年か前に『部門単位の課題の棚卸しや無駄の削減』で改革プロジェクトを成功させましたが、今では業務が複雑化しているため同じやり方では成果が上がらず部下が苦しんでいます。あなたはどうしますか」

見てわかる通り、同じ課題でも立場によって見え方や役割が違いますよね。このワークを通じて伝えたいのは「実際に課題に取り組む人」「恩恵を受ける人」「応援する人」が同じマインドのもとで動くことなんです。そういう文化をつくるためには、役員にも「自分ごととして」学んでもらう必要があります。

最初はデジタルに対して距離を置いていた役員が、研修の後に「JFR花伝書」を持ち歩くようになったという話を聞いて、とてもうれしかったですね。「良いとわかれば新しいものをどんどん取り入れていく」というのは、まさにJFRの文化だと思います。

本質的なデジタル化を推進するためには、良いデザインが必要であり、良いデザインをするためには良い土壌が必要です。そのための仕組みづくりと合わせて、人づくりをしているからこそ、デジタル改革がうまくいくわけです。

そして全社員が共通した思いのもとでデジタル改革を進めるためには、「コア人財」「全社員」「経営層」という3方向からのアプローチが欠かせないと思っています。

どんな教材をどのように内製しているのか

—— この1年で育成プログラム自体に変化はありましたか。

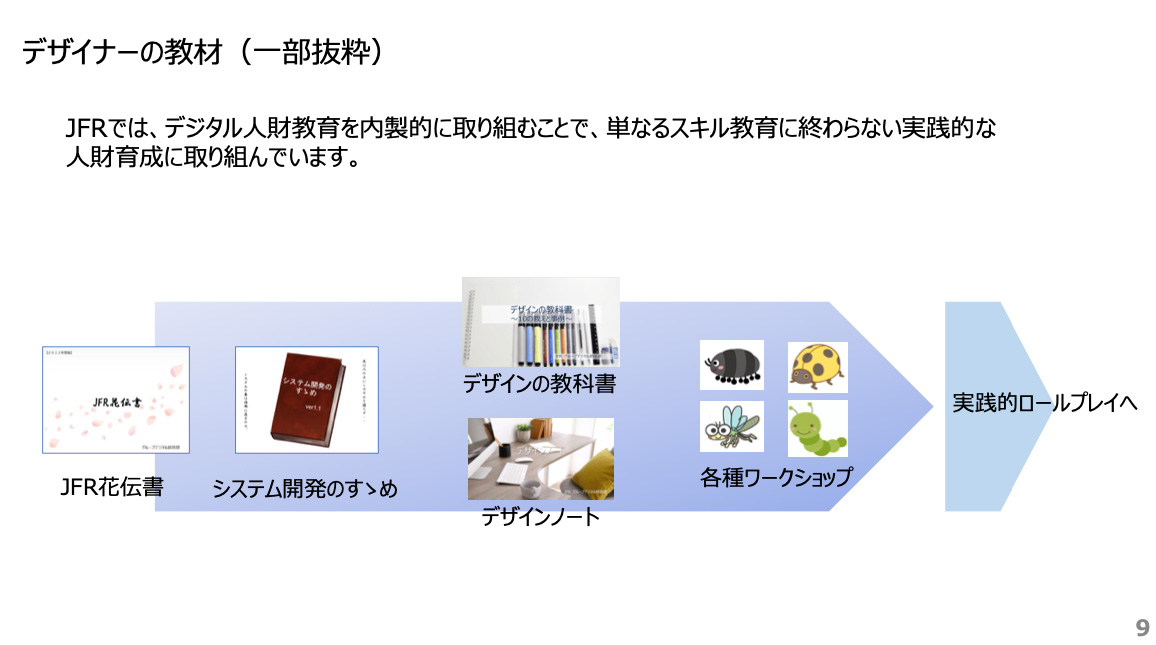

デジタルデザイナーの学習コンテンツが進化しました。これまでの「JFR花伝書」と「システム開発のすゝめ」に、新たに「デザインの教科書」と「デザインノート」が加わりました。

これらの副読本で基本的な知識を身につけ、ワークショップを学んで、実践的なロールプレイを行う、というのが大きな流れになります。

新たに作成した「デザインの教科書」と「デザインノート」は、「システム開発のすゝめ」をさらに細分化したものです。

デザインの教科書は、デジタルを使った課題解決の仕組みをデザインする際に心がけたいことを「10の教え」としてまとめ、それぞれの事例と合わせて紹介するものです。

デザインノートは、仕組みのデザインに行き詰まった時に、視点を変えるためのヒントを集めたものです。課題に向き合う中で、考え方の角度を変えて考える際に示唆を与えるようなものですね。

デザインの教科書は「学びとして教訓的なもの」、デザインノートは「見返すもの」という分け方をしています。

—— デザインの教科書の目次を見ると、かなり生々しい内容のように見受けられます。

野村: おっしゃる通りで、現場で役立つ実践的なことを書いています。1つめの「コスト削減要素を盛り込む」というのは本当に重要で、たとえ顧客満足度を高めるための案件であったとしても「外部委託費が減ります」といったような「コストに関わる一言があるかないか」で、決裁者の印象は大きく変わります。

このようなナレッジを共通認識にすることで、プロジェクトの成功率をかなり上げることができると思っています。

—— 副読本を学んだ後の「ワークショップ」は人財育成の中でどのような位置付けになるのですか?

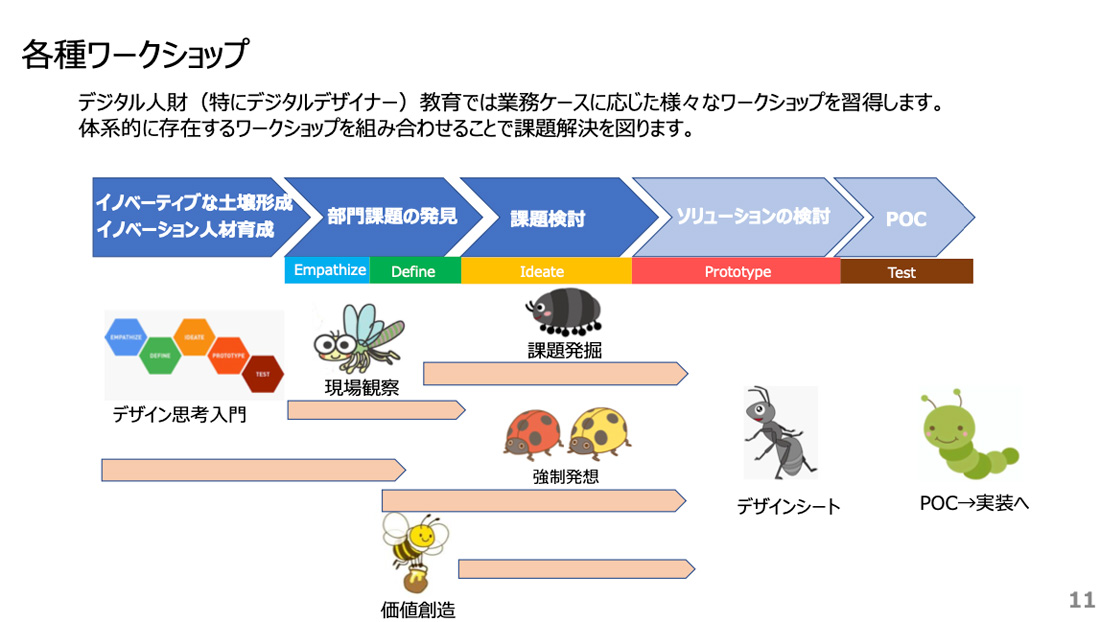

野村: ワークショップは業務課題の解決方法を考えるためのフレームワークを集めたものですね。課題の解決策を考える時、漠然と考えるのではなく、どこからどのように考えたらいいのかを整理することができます。

さまざまな業務課題に適したワークショップを組み合わせることで、より良いデジタルデザインができるよう、この1年で体系化しました。

ワークショップは「現場観察(トンボのメガネ)」や「課題発掘(ダンゴムシ)」「強制発想(テントウムシ)」「価値創造(ミツバチ)」に役立つものを用意しています。

現場の課題について考える時、観察から入るのか、課題の発掘から考えるのか、行き詰まっていて強制発想からいくのか、あるいはもっとラフなサービスデザインから入っていくのか——といったように、考え方の入り口は課題の性質やフェーズによって異なります。課題に向き合う時に、「どこから入ってどのように考えるのか」を身につけるのがワークショップの役割です。

課題の検討が終わってソリューションの検討に入る時に使うのが「デザインシート(アリの巣)」です。これはビジネスモデルキャンパス(複雑なビジネスの構造を整理して可視化するためのフレームワーク)をアレンジしたもので、ワークショップから見えてきたことを項目ごとにシートに書き込んで整理し、全体像を把握した上でビジネスデザインに落とし込みます。

実際にワークショップで得られた情報をデザインシートに入力していくと、「ここは埋まっていないからもう少しヒアリングしよう」とか「この部分を仮説にしてビジネスをデザインしてみよう」というように考えが整理されます。それが具体的なビジネスプランにつながっていくんです。

こうしてできたビジネスプランをPoCで検証し、GOサインが出たら実装に移りますが、実はPoCではうまくいったものの、その先の実装に進めない案件も少なくありません。

そこで「PoCから実装に進めないケース」の検証を行うワークショップをつくりました。私は昆虫が大好きで、ワークショップのモチーフに昆虫を使っているのですが、このワークショップはアオムシをモチーフにしています。

うまくいかないPoCを「アオムシが可能性を信じていろいろなことを試してきたものの、大きなアオムシになっただけで、蝶になって空を舞っているわけではない」というふうにたとえて、「蝶(実装するサービス)になるために足りないものは何か」をワークショップで考えます。

ここで大事なのは「現場のフィルター」を通して考えること。PoCはモデルの検証に過ぎないので、このワークショップでは「現場で実際に働いている人」と一緒に、実際の現場環境を付加したらどうなるかを検討します。

「このような想定ケースはPoCでは出てこなかったけれど、実際の現場ではよくあることなので考えよう」「直接的には関係ないけれど、私たちにはこういう強みもあるので、この強みを生かす組み合わせも考たほうがいい」「現場で実装する際には、このような注意事項がある」といった話がでてくるので、PoCが一気に実装できる形に近づいていきます。また、実装に値するかどうかも見えてきます。

このワークショップをすると、現場の知恵がどんどん出てきて本当に驚きます。「知恵は現場にある」という私が大事にしている考えが証明されたようでうれしいですね。

これまでワークショップは上流工程にかたよっていたのですが、アオムシのワークショップができて体系的になりました。

組織もデジタル推進に最適化した形に

—— 育成組織を社内のデジタル推進に向けて最適化した形に変えているとお聞きしました。

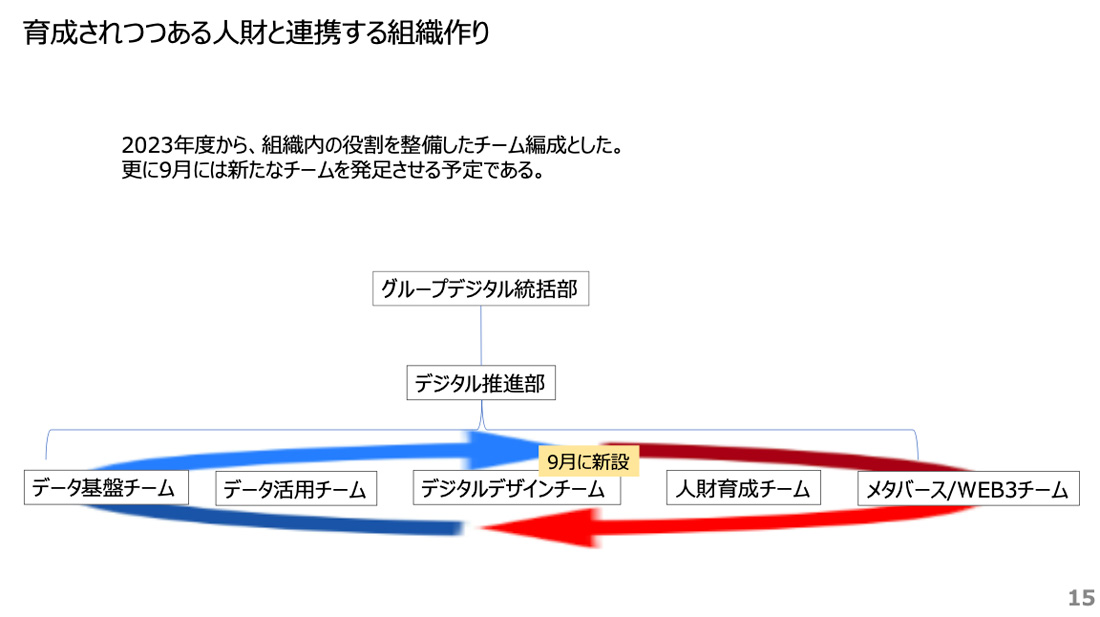

野村氏: 2023年度からチーム制を導入して、ミッションを明確化しました。

人財育成は独立したチームになり、データ活用の領域は、チームを2つに分けています。1つはデータレイクを含め、データ活用周りの環境を整備するためのチーム、もう1つはデータを活用しながら各地の店舗のアナリストと一緒に価値を創出する活動をしていくチームです。

4月にはデジタルデザインを新規事業につなげていくという目的のもと、メタバース/WEB3チームも発足しています。

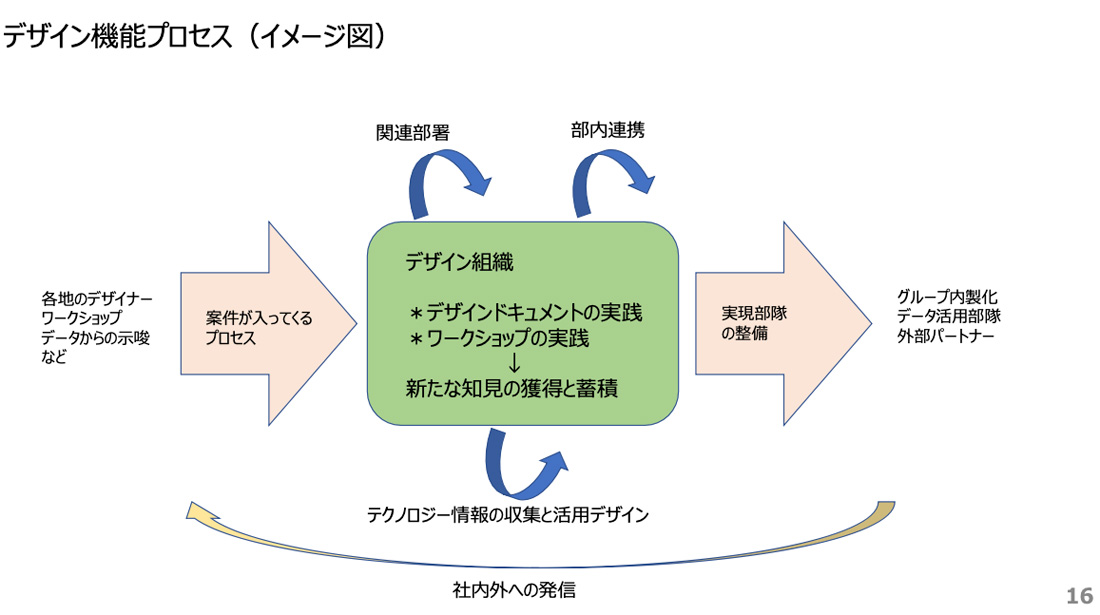

9月にはデジタルデザインチームを立ち上げました。これは、育成したデジタルデザイナーたちを支援するチームです。

これまでの組織では、データアナリストについては、彼らを束ねるCoE(Center of Excellence)的な存在としてデータ活用チームがあり、活用チームを支える形でデータ基盤チームがある、という構造になっていました。しかし、この構造だと、各地の店舗で活動しているデジタルデザイナーの受け皿といえる存在がなかったのです。

そこで受け皿としてデジタルデザインチームをつくって、デジタルデザイナーを支援したり、会社や部門を横断するプロジェクトに協力したりできるような形にしました。どこかの店舗から「ワークショップをやってみたい」という話が出た時に支援するのも、このチームの役割ですね。

デジタル人財として育成したデジタルデザイナーとデータアナリストが、こうした組織構造のもとで情報を共有し、場合によっては連携していくためにも、それを束ねるデータ活用チームとデジタルデザインチームは欠かせない存在です。

さらにデジタル推進部内のチーム同士が連携することで、新たなデジタル活用の可能性が広がると考えています。

人財を育成するだけでなく、組織や環境、プロセスを整備していかないと、育成の効果を最大化するのが難しいと思うのです。ここをきちんと設計してこそ、データアナリストとデジタルデザイナーの連携による、さまざまな新しいプロジェクトが生まれるのではないでしょうか。

こうした新しいプロジェクトとJFRが持つアセットとの掛け合わせこそが、「カスタマーデータドリブンな経営」であり、「デジタルテクノロジーを活用した新たなビジネスモデルの構築」につながるはずだと信じています。

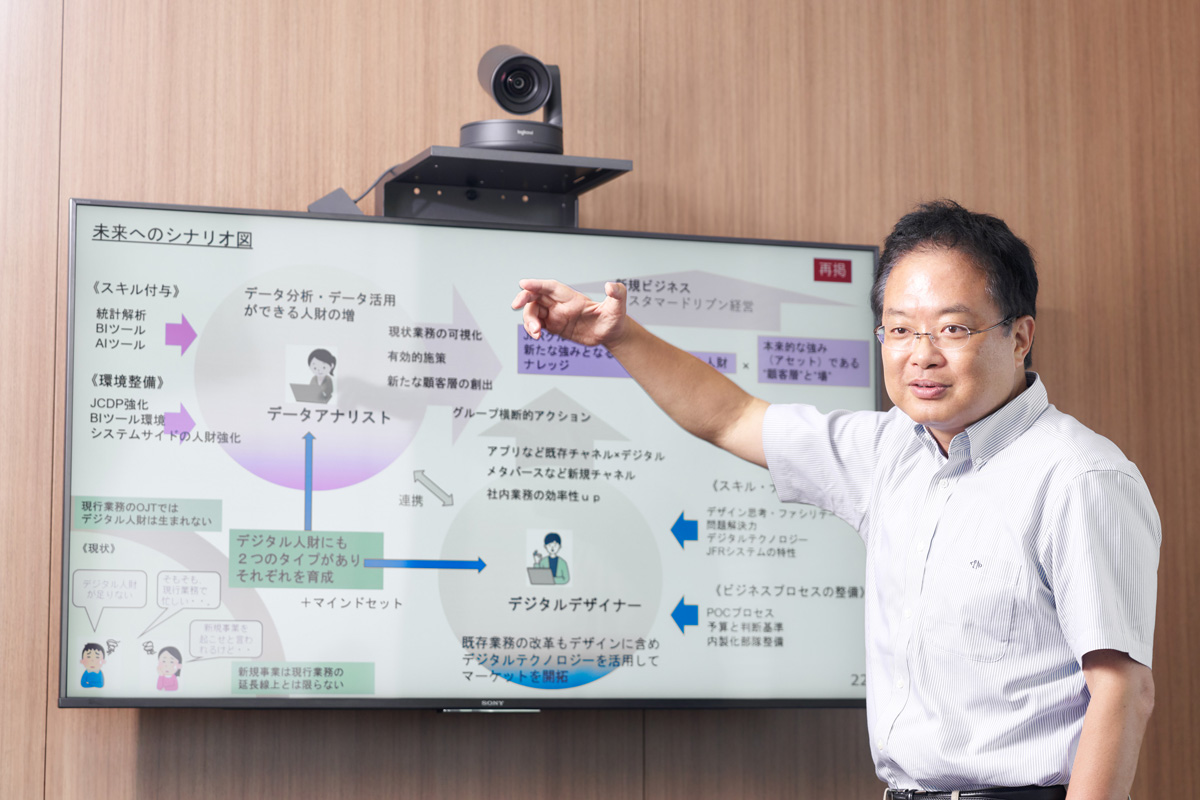

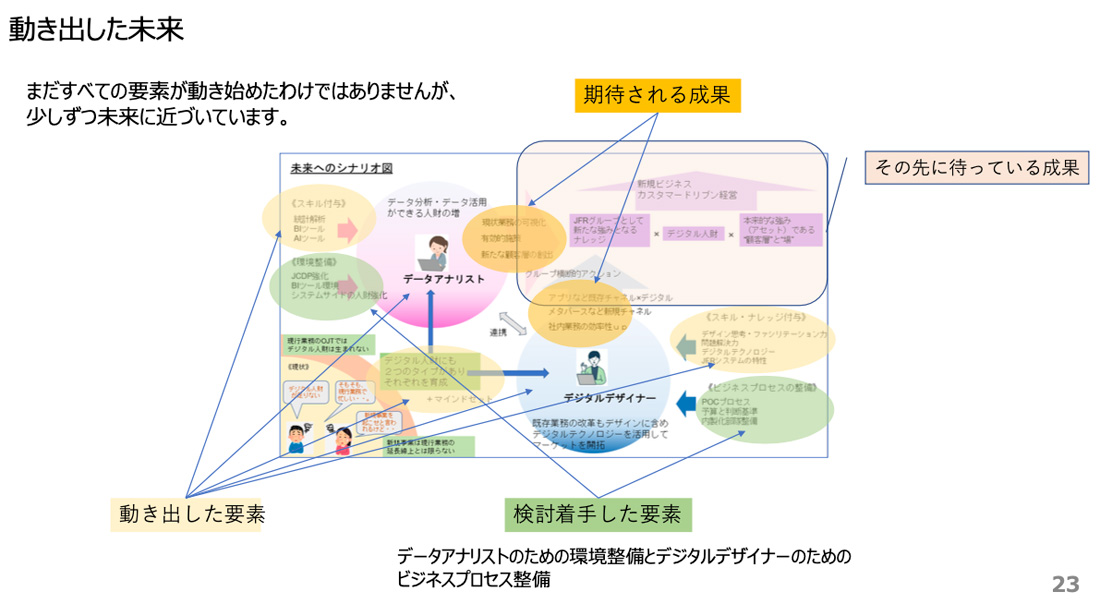

このような形で人を育て、組織を設計し、連携させていくことで実現する未来を示したのが、この「未来へのシナリオ図」です。

内製によるデータ教育で社員はどう変わったのか

—— 教育を受けた人の感想はどのようなものですか?

野村: 「学んだことをそのままにしないで、現場で生かしてほしい」と思って教育しているので、プログラム実施後のアンケートに「学んだことを生かして現場で行動しようと思います」「習ったことを現場で実践してみたいと思います」「もっと深く学びたいので、もう1回来てくれませんか」という声が上がっているのはうれしいですね。

現場の社員は日々、答えのない問題に直面しながら、何が正しいことなのかを考えて仕事をしています。そうする中で、考え方のフレームワークが身についているか否かで、課題解決のための考え方の幅が大きく広がってくると思うんです。それを教えるのが私の役割だと思っています。

最初は大きなフレームワークではなく、小さな課題を切り出しながら、「こういうときはこういう考え方をしてみるだけで、見える世界が違ってくるよ」と教えるのですが、それだけでも変わる人は変わります。

自分の創造力に自信を持ってもらうために、みんなで絵を描いて互いに見せあったり、本質を考えてもらうために、ひたすら深掘りの質問を繰り返したり、というようなことを続けているうちに、「失敗を恐れない」「本質を探す」ということが身につきます。そうすると人は次第に成長実感を覚えて変化しますし、人が変われば組織が変わります。

百貨店業界は依然、厳しい状況にあり、経営トップから現場まで、危機感を持って働いています。この危機感を前向きなエネルギーに変えるために、この1年、教育プログラムを展開してきたと思っています。

教育プログラムを通じて人の意識が変わり、自分の頭で考え、主体的に動く人が増えていくことが、変革につながるはずなのです。

データ人財育成の内製化、どこから始めたらいいのか

—— デジタル人財を育成するための教育プログラムを内製したいと思っても、実践するとなるとハードルが高いと考える企業が多いように思います。

野村氏: そうですね。OJTはしているけれど、体系的な教育を内製している企業はさほど多くない印象です。

—— 内製化にチャレンジしたい企業は、どこから始めたらいいのでしょうか?

野村: 私はJFRのデジタル戦略から分解していく方法をとりました。

JFRは「カスタマーデータドリブン経営の実践」「デジタルテクノロジーを活用した新たなビジネスモデルの構築」「上記2つのアクションを支えるデジタル人財の育成」という3つの戦略を掲げています。

この戦略を実践するためには人財が必要であり、どんな人財が必要かというと、それは「データアナリスト」と「デジタルデザイナー」だと定義しました。

そして、この2タイプの人財には、それぞれどういうスキルやナレッジ、マインドがあればいいのかを分解しました。

どんなスキルやマインド、ナレッジが必要なのかがわかったら、それを身につけてもらうために何を教えたらいいのか、それを教えられる人が社内にいるのかを考えます。

このように戦略から分解して考えて、社内で教えられるところは内製して、教えられないところは外注する、というのも一つのやり方だと思います。

—— JFRにおける野村さんの役割を担える人は社内のどの部門にいるのでしょう?

野村氏: 私が描いた「未来へのシナリオ図」のようなことを考えているような人は向いていると思います。現場のことがわかっている人であれば、部門は問わないですね。

デジタル人財育成を内製化することで、育成のスピードが上がりますし、学んだことを現場で実践できる人財が増えていきます。さらにつくった教育コンテンツは社員のITリテラシーの底上げや社員研修にも使えるなど、コスト面のメリットもあります。

もっと内製化にチャレンジする企業が増えれば、企業のデータ活用が進むのではないかと思っています。

最近、デジタルを学んだ社員と話していると、「デザインが足りなかった」「掘り下げ方が足りなかった」という言葉が彼らの口から自然と出てくるようになったことに気付きました。考え方のフレームワークが身につくと、考えることが楽しくなって、こうした発言につながるんですね。デジタル人財の育成を通じて、「考えることを楽しめる社員」をもっともっと増やしていきたいですね。