ビジネスとITが不可分なものである現在、ITシステムに蓄積される「データ」は企業にとって、重要な経営資源のひとつとなっている。しかし、分散したデータを「資源」として効果的に管理、活用し、そこから価値を生みだせるスキルを持った「データ活用人材」は、慢性的に不足する状況が続いている。

企業に求められる「データ活用人材」としてのキャリアを確立していくためには、IT現場の実務者として何を学び、どのようなスキルを身につけ、どんなプロジェクト経験を積む必要があるのか——。

2023年2月9日、AnityA(アニティア)と同社が運営するメディアDarsanaが「データ人材としてのキャリアを確立し、活躍の幅を広げるために『実務で身につけるべきこと』とは」と題したイベントを開催した。

このイベントでは、企業のデータ活用コンサルティングを手がける、データ総研の常務取締役、エグゼクティブシニアコンサルタントである小川康二氏、同じくデータ総研のエグゼクティブシニアコンサルタントである伊藤洋一氏、プロテリアル(旧日立金属)の経営企画本部、データガバナンスグループでグループ長を務める大山賢治氏の3人をゲストに迎え、「データ活用人材」に求められるスキルや経験、「データ活用人材」として成長していくために必要な「学び」、そしてユーザー企業における実際の「データ活用」に向けた取り組みの模様など、さまざまな視点から「データ活用人材のキャリア設計」についての講演とディスカッションが展開された。

「データ活用人材」が求められる背景と、活躍領域の広がり

最初に登壇した小川氏が常務取締役を務めるデータ総研は、1985年に設立された、データマネジメント専門のコンサルティングファームである。独自の方法論に基づいた、ビジネスデータの設計と標準化、データマネジメント領域の人材育成と組織づくりの支援を中核事業とし、次セッションのスピーカーである伊藤洋一氏との共著で、データマネジメントに関する書籍「DXを成功に導くデータマネジメント」(翔泳社)の執筆も手がけている。

小川氏は「データ活用人材として欠かせない存在となるために実務の現場で身につけるべきスキルやキャリアとは」と題した講演の中で、なぜ、企業で「データ活用」が求められているのか、そのために何をしなければならないのか、「データ活用人材」が求められる領域にはどのようなものがあるのか、「データ活用人材」にはどのようなスキルや経験が求められるのか——といったポイントについて説明した。

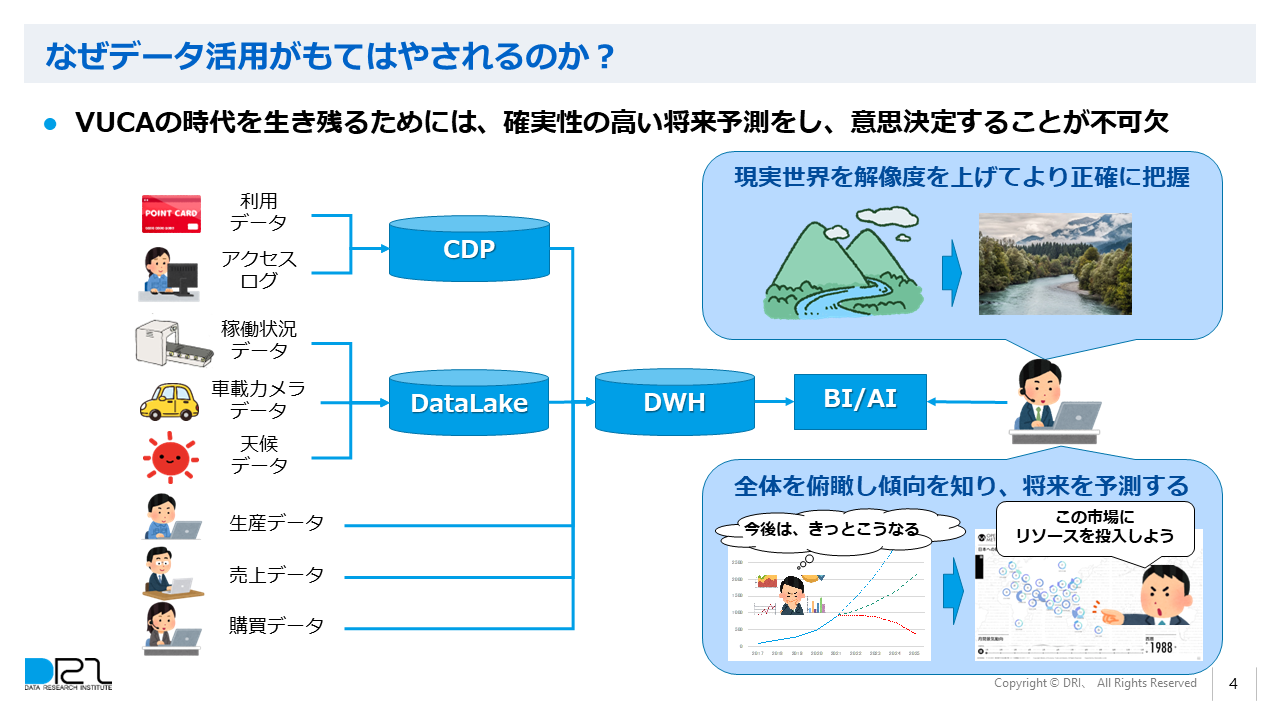

「データ活用」が、強く求められている背景には、社会の「不確実性」が増している状況があると小川氏は指摘する。これは「VUCA」(Volatility、Uncertainty、Complexity、Ambiguity)という略語でも表現され、ビジネス環境の「変動性」「不確実性」「複雑性」「曖昧性」が増大することで、将来の予測が極めて困難になっている状態を示す。

「VUCAの時代に、着実にビジネスを成長させるためには、困難な中でも、できる限り精度の高い将来予測をし、それに基づく意思決定することが不可欠。そのためには、組織の内外に存在する利用可能な“データ”を通じて現実世界の解像度を上げ、より正確に現在の状況を把握する必要がある」(小川氏)

企業でのデータ活用推進にあたっては、まず、すべてのステークホルダーがデータを企業の「経営資産」として認識すること、そして、データを「資産」としていつでも活用できるよう、適切に「管理」することが必要——というのが小川氏の考え。「データマネジメント」は、まさにそのための取り組みとなる。

「かつては、企業にとって“ヒト・モノ・カネ”が経営資源とされてきた。それが現在では、人間系に関わる部分を除いて、これらの要素はすべてがデータ化できるようになってきている。リアルな世界の状況は、データとしてデジタル化することで、バーチャルな世界で精細に表現できる。そのために、データを蓄え、活用することに投資する“データマネジメント”へ取り組む企業が増えている」(小川氏)

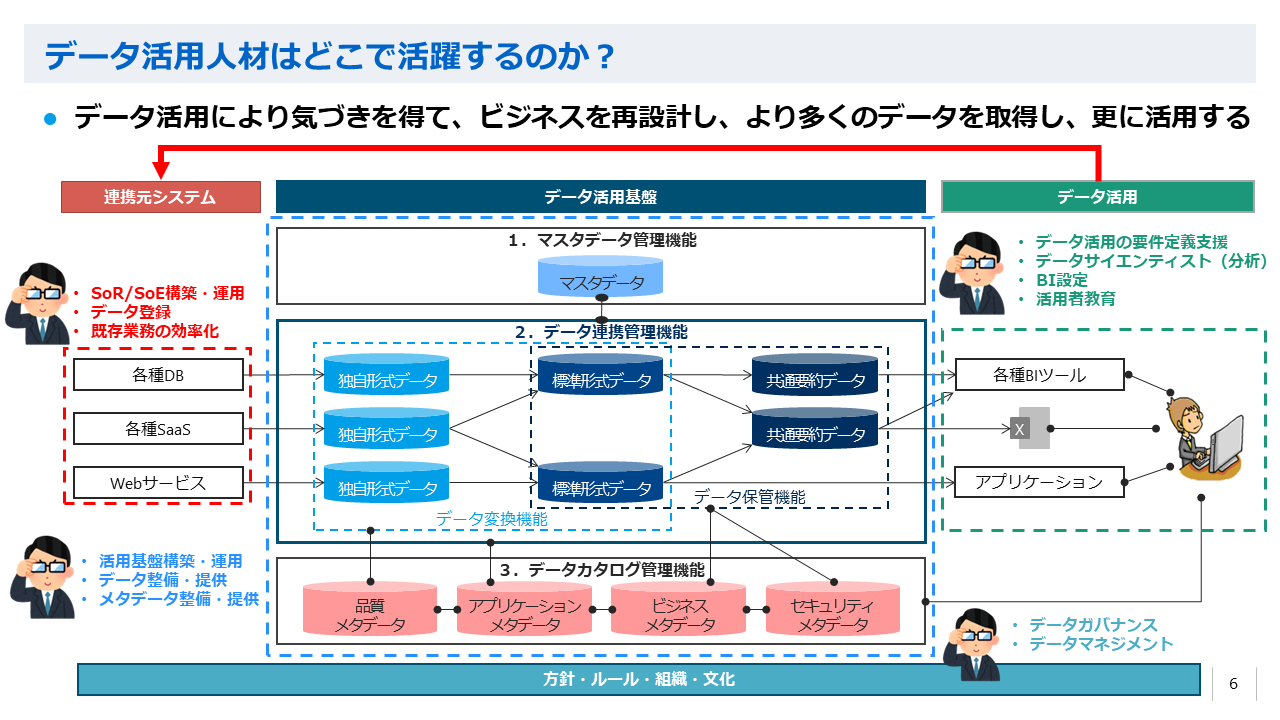

近年、「データ活用」のスキルを持った人材と言えば、数理的な知見をもとに分析を行う「データサイエンティスト」を思い浮かべる人も多いだろう。ただ、小川氏は「それ以外にも、企業にはデータ人材のさまざまな活躍領域がある」と言う。

データ活用においては、データの収集、加工、保存、管理を行うシステムである「データ活用基盤」の整備が不可欠だ。この基盤を中心に見た場合、周辺にはデータの収集元となるSoRやSoE、ユーザーのフロントエンドとなるBIツールやアプリケーションが存在する。さらに、組織的にデータを扱うために必要なガバナンスやマネジメントといった機能も含めると、「データ人材」が活躍すべき領域が実に幅広いことが分かる。

「データ活用は、データのバリューチェーンがあって、はじめて成立する。組織が“データ活用のためのシステムを作ろう”から“データ活用の文化を作ろう”という段階に進んでいくと、それに連れて、いろいろな役割が必要になってくる」(小川氏)

データマネジメント・コンサルティングの「難しさ」

ここから、小川氏は自らの職務経験を通じて感じている「データマネジメント・コンサルタント」の「難しさ」について説明した。

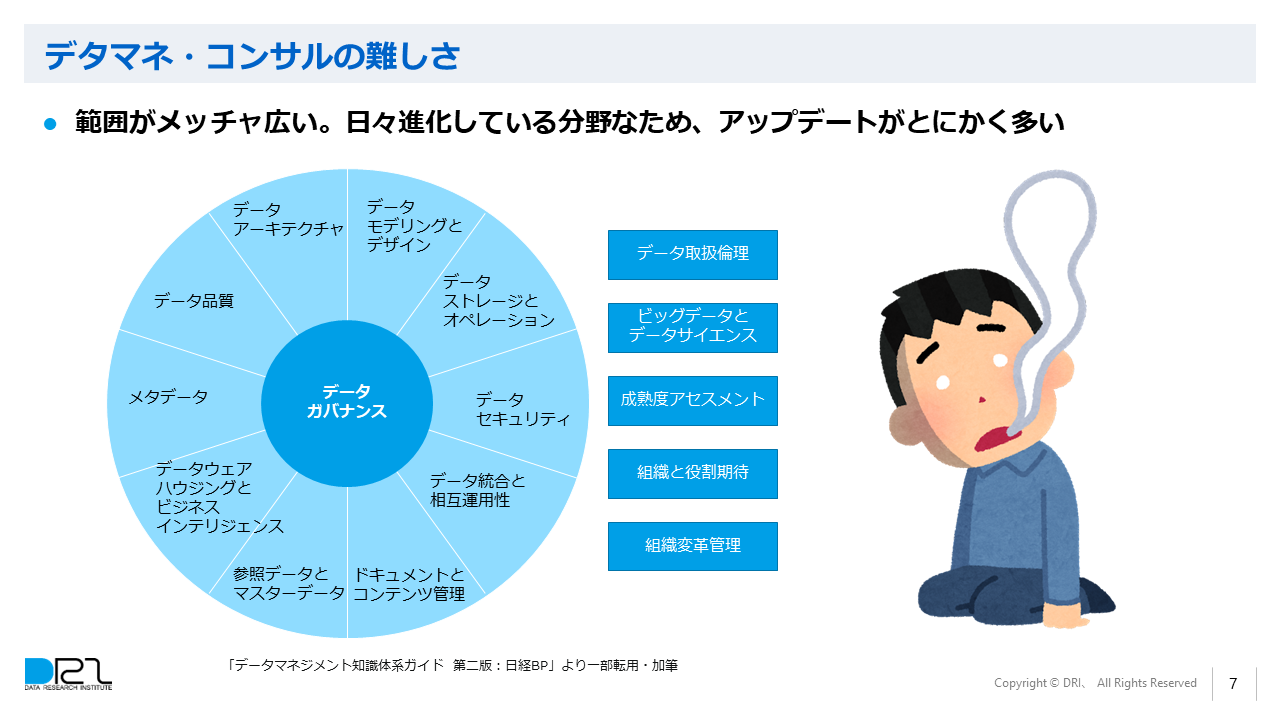

データマネジメントについては、国際的な非営利組織であるDAMA(Data Management Association International)が作成する「DMBOK」(Data Management Body Of Knowledge、データマネジメント知識体系ガイド)という書籍が、業界標準的なリファレンスになっている。DMBOKでは、データマネジメントの概念から、それを実現する上で必要な知識が体系化されているが、その範囲は極めて広い。

加えて、データマネジメント自体が現在進行形で進化している分野であり、各領域のアップデートも頻繁に行われる。コンサルタントとしての「難しさ」は、まず、進化を続ける広範な領域をキャッチアップし続けなければいけないところにあるという。

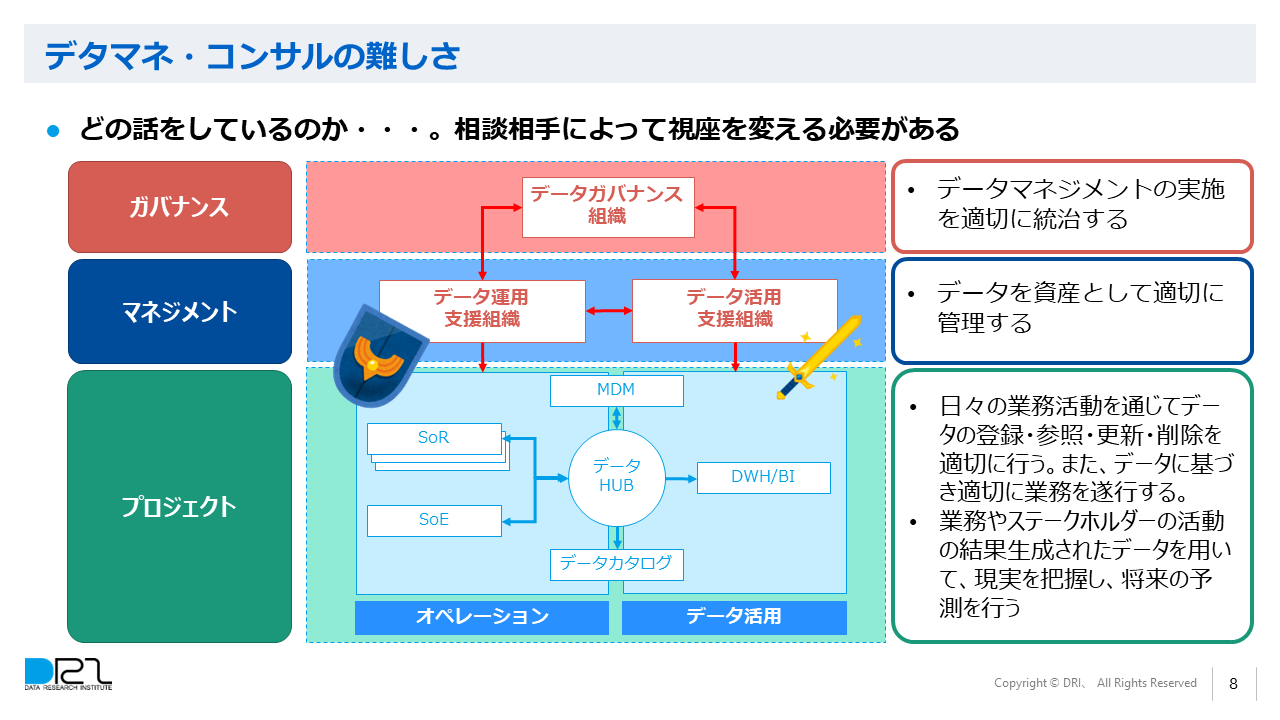

そして、もうひとつの「難しさ」は、組織内での立場や役割によって、データマネジメントに対する「視座」が変わってくる点だ。話している相手の立場が、現場に近い「プロジェクト」なのか、データを資産として管理する「マネジメント」なのか、組織としてデータを統治する「ガバナンス」なのかといったことを適切に把握して、対話する際の視座をそこに合わせる必要がある。

「組織の中でも、データを“守り”に使う立場なのか、“攻め”に使う立場なのかの違いがあり、コンサルタント側も、相手がどの立ち位置にあるかを念頭に置く必要がある。同じ“データ”と言う表現でも、業務現場であれば“実データ”、IT部門の人であれば“メタデータ”、ITベンダーは“メタメタデータ”(メタデータの構造)と、実際に指している対象が違うケースもある。今、自分はどの立場にある人と話しているかを常に意識する必要がある」(小川氏)

データ活用人材の役割は「データでシステムとビジネスを結ぶ」こと

では、データマネジメント・コンサルタントには、どのようなキャリアパスが考えられるのだろうか。

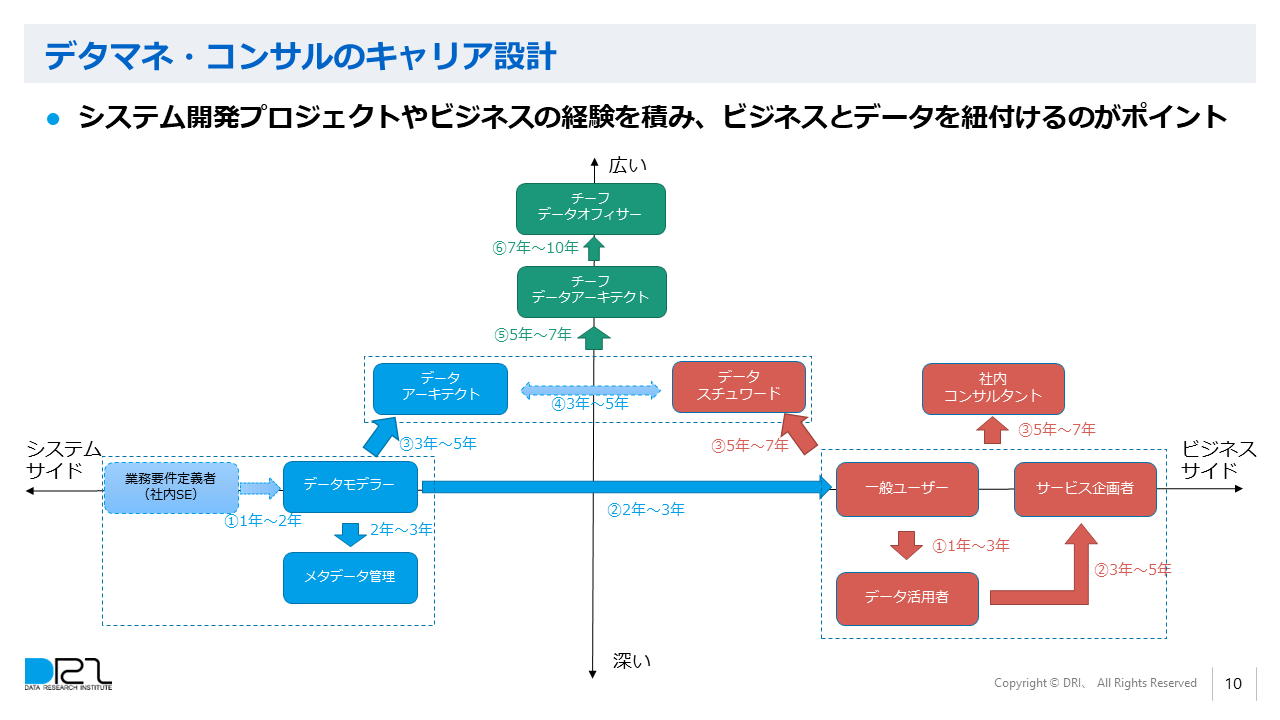

小川氏は、求められる知識やスキルの「深度と広さ」を縦軸、「システム側とビジネス側のどちらに近いか」を横軸にとり、データ活用人材としての「役割」をプロットした図をもとに説明した。

この図では、システム側であればシステム開発プロジェクト、ビジネス側であれば業務を通じて「ビジネスとデータを紐付ける」経験を積みながら、徐々に責任範囲を広げていくという流れが示されている。データ活用のプロフェッショナルとなっていくためには、そうした経験を通じ、データについて「システム」と「ビジネス」の双方の視座を持つことが重要になる。

「システム開発だけ、あるいはビジネスだけという視点ではなく、その接点にデータを置き、両者を結びつけていく意識を養うことが、データ領域のプロとしてキャリアを積む上で不可欠だ」(小川氏)

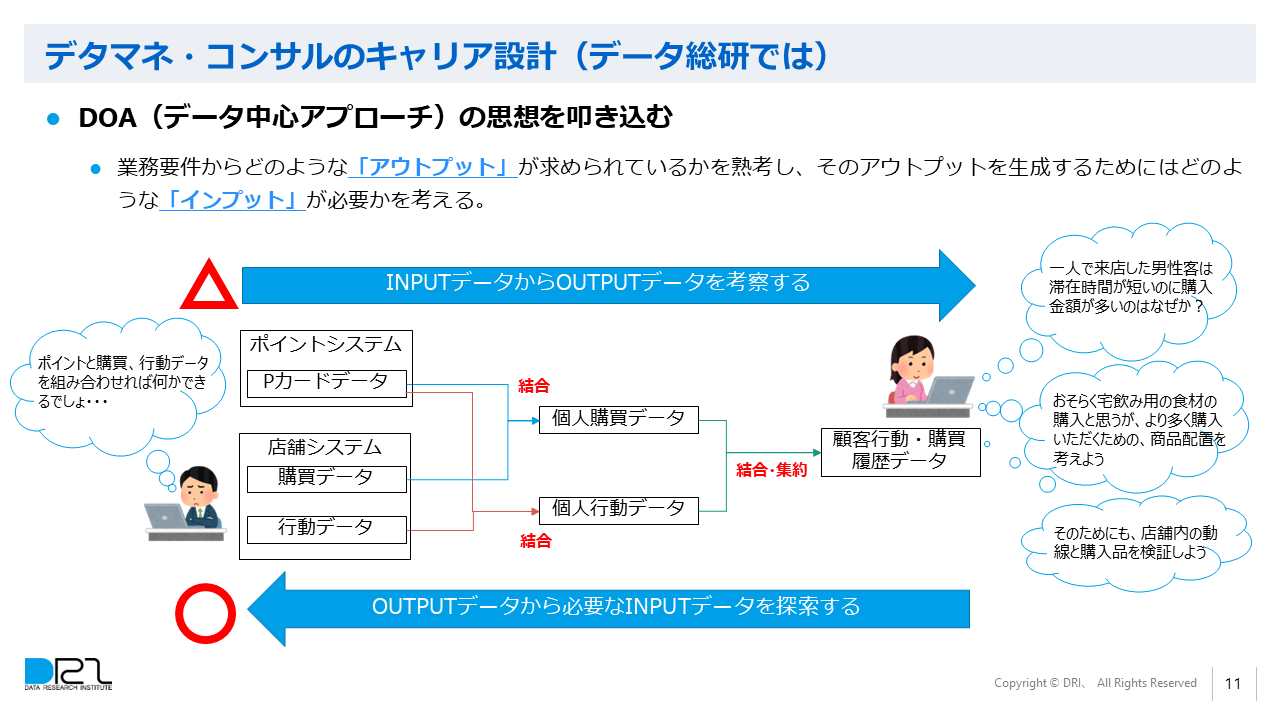

小川氏が所属するデータ総研では、データマネジメント・コンサルタントの育成において「DOA」(Data Oriented Approach、データ中心アプローチ)の思想を身につけることを極めて重要視しているという。DOAの基礎は「業務要件から、どのような“アウトプット”が求められているかを熟考し、そのアウトプットを生成するためにどのような“インプット”が必要かを考える」ことだ。

小川氏は「まず、アウトプットを想定することが重要で、それがないとデータを組織の資産として考えることが難しくなる」という。そのための武器となるのが「モデリングスキル」だ。データマネジメント・コンサルタントに求められるのは、業務内容に対する深い理解と、それを「データ構造」に落とし込むスキルである。それぞれの抽象度を上げてモデル化し、文書化することで、ステークホルダーとのスムーズな対話が可能になる。

「データマネジメントもデータガバナンスも“業務”であり、コンサルタントは、その“業務設計”ができなければならない。土台となるDOAやモデリングのスキルは、社内教育、OJT、実プロジェクトの中で徹底的に教え込む。これが理解できないと、データマネジメントそのものが理解できないためだ」(小川氏)

小川氏は、データマネジメント・コンサルタントとしてのキャリアを進む上で有利なスキルとして「ERPなどの業務パッケージのノウハウ」と「マネジメント系のスキル」を挙げた。

「業務パッケージに関するノウハウがあれば、データ構造テンプレートについてのイメージはある程度持っているはず。それがあると、汎用化されたデータ構造で抽象度を上げて業務について考えることができる。実務でマネジメントやガバナンス系の経験があると、“How”(どうやるか)だけでなく、“Why”(なぜそうするのか)という観点での業務設計が理解しやすい。いずれも、データマネジメント・コンサルタントにとっては武器になるスキルだ」(小川氏)

小川氏は、セッションのまとめに「データ活用の推進者であるために求められること」として、

・データに関する一般的な知識

・ユーザーと対等に会話ができる業務知識

・データに対する熱い想い

・常に学ぶ姿勢

・個人の魅力を高めることへの意欲

の5点を挙げた。

「“データに対する熱い想い”というのは、データが企業にとっての重要な資産であり、それを適切にマネジメントすることが企業人の務めであるという信念とも言える。データマネジメントの仕事は、どうしても“対人調整業務”が多くなるため、その遂行には信念が欠かせない。その上で、相手に信用されるためには“業務知識”が不可欠であり、人を導いていくためには“この人についていこう”と思わせる“魅力”も武器になる。こうした思いやスキルを持ちながら、新しいソリューションやサービスに常にアンテナを張り、データの資産価値を最大化するための努力を続けられる人が、理想的な“データ活用人材”となっていくのではないだろうか」(小川氏)

「ユーザー企業」での経験は「コンサルティング企業」でどう生かされる?

続いて登壇したのは、小川氏と同じくデータ総研でエグゼクティブシニアコンサルタントを務める伊藤洋一氏だ。同氏は、ユーザー企業からデータマネジメントのコンサルティング企業へ転職した自らの実体験をもとに「ユーザー企業での経験が、現在の仕事にどう生かされているか」「データマネジメント・コンサルタントとしてどのようなスキルを身につけたか」について語った。

伊藤氏が新卒で就職活動を行ったのは、バブル経済崩壊後の「就職氷河期」と呼ばれる時期。「手に職をつけたい」という思いで就職先を探す中、ちょうど社会的なITブームも重なり、IT業界に関心を持つ。学生時代にコンビニエンスストアでアルバイトをし、店舗での発注業務に関わった経験もあったことから、小売業の情報システム子会社へシステムエンジニア(SE)として就職する。

「ただ、入社後間もなく、現実のSEという仕事と、自分が思い描いていたようなシステム開発を通じた業務への貢献との間には大きなギャップがあることを知った」と伊藤氏は振り返る。入社後の約3年は、そうしたギャップに戸惑いながらも、システムの運用保守や開発プロジェクトの経験を通じ、SEとしてのキャリアを積んだ。

「SEとして仕事をするうちに、“なぜ、同じ会社のシステムなのに取引先マスタが分散しているのだろう”といった素朴な疑問を感じた。財務会計に関するプロジェクトに関わった経験もあったことで、その疑問をきっかけに、店舗にあるPOSレジから、財務会計システムまで、どのようにデータが流れているのだろうかといったことに興味を持つようになった」(伊藤氏)

企業における「データ」の扱いに関心を持った伊藤氏は、「統合マスタ」開発のプロジェクトで“運命の出会い”をする。

「コンサルタントと一緒にプロジェクトを進める中で“概念データモデル”と出会った。業務を理解しデータモデルとして表現する方法を学ぶ中で、この“概念データモデル”を究めたいと思うようになっていた」(伊藤氏)

人生の転機となったコンサルティング企業への転職

2007年に伊藤氏は、データモデリングを学ぶために読んだ書籍の著者である、工学博士の椿正明氏が創設した「データ総研」の門を叩き、転職を果たす。椿氏との出会いは、その後の伊藤氏の人生を大きく変えたという。

伊藤氏は「椿氏から学んだこと」として「サイエンス(科学)とエンジニアリング(工学)の違い」を挙げる。サイエンスが、定理をもって物事が「決まる」ものであるのに対し、エンジニアリングはサイエンスに経験が加わるため、「決める」ものである。決めるためは「判断」が伴うため、分析者によって結果にギャップ(=属人性)が生じる。このギャップを埋めるための方法が「標準化」である。

「データモデリングは“サイエンス”だが、業務の入出力は人が“決める”作業を伴うエンジニアリングと言える。システム開発には、サイエンスとエンジニアリングの両面が必要だというのが、椿氏から学んだ大きなことのひとつだ」(伊藤氏)

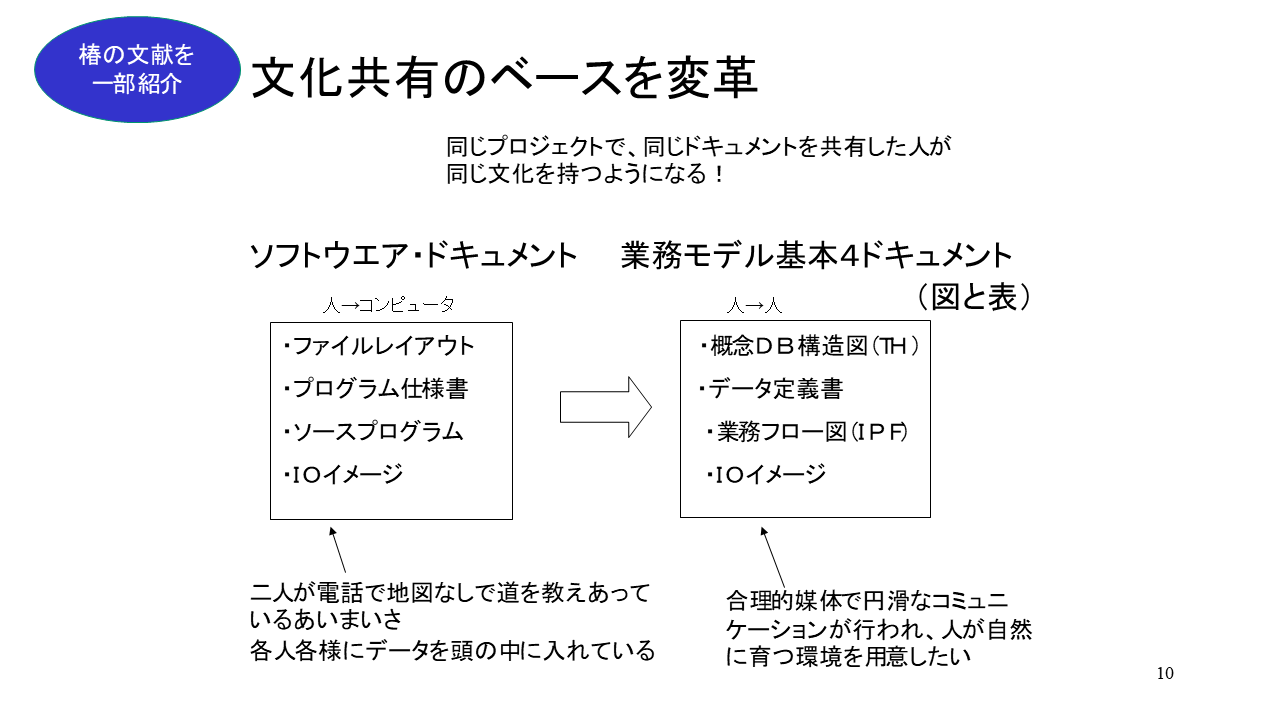

そのほかにも、エンジニアリングのための「図面」を、人と人がコミュニケーションするための「言語」と捉え、「業務モデル基本4ドキュメント」(概念DB構造図、データ定義書、業務フロー図、IOイメージ)の共有を通じて、プロジェクトに関わるメンバーのコミュニケーションを円滑にし「文化を共有するためのベースを作る」という意識についても大きな学びがあったとする。

伊藤氏は、情報工学の大家である椿氏の知見が根付いたデータ総研において、データマネジメント・コンサルタントとして多くのことを学んだとする。その内容は「哲学的なこと」「システム開発方法論」「課題解決能力」「抽象化と具体化のスキル」「場を仕切る能力(ファシリテーションやプレゼンテーションの能力)」「文書作成能力」と、極めて多岐にわたっている。中でも「文書作成」については、「以前は大の苦手だったが、15年以上の実務の中で相当に鍛えられた」(伊藤氏)という。

ユーザー企業のSEとして身につけた最強の武器は「業務知識」

一方、前職で身につけたスキルの中で、現在の仕事に生かされているのは「業務知識」だという。

「業務を熟知した上で、業務のやり方に関する原理や原則を理解することが、データマネジメントにあたっては極めて重要。また、私の場合は前職で財務会計の仕訳パターンを作る機会があり、会社全体の取引がお金の視点で分かったため、現在のデータマネジメント業務(特に全体を俯瞰する視点)にもかなり生かされていると感じる」(伊藤氏)

一般的なSEと、データ総研のコンサルタントは「業務改善を前提とした提案活動をするという点では同じ」としながら、決定的な違いとして「方法論がDOAであること」「データアーキテクチャ先行型であること」「概念データモデルを含めた業務設計を行うこと」を挙げた。

「データ総研のコンサルタントは、データマネジメントと概念データモデルの専門家であり、抽象化、構造化、系列化が得意な点が、他にはない特色だと考えている。そのための“方法論”と“共通言語”には強いこだわりを持っており、そこに面白さを感じる人が多く集まっている印象がある」(伊藤氏)

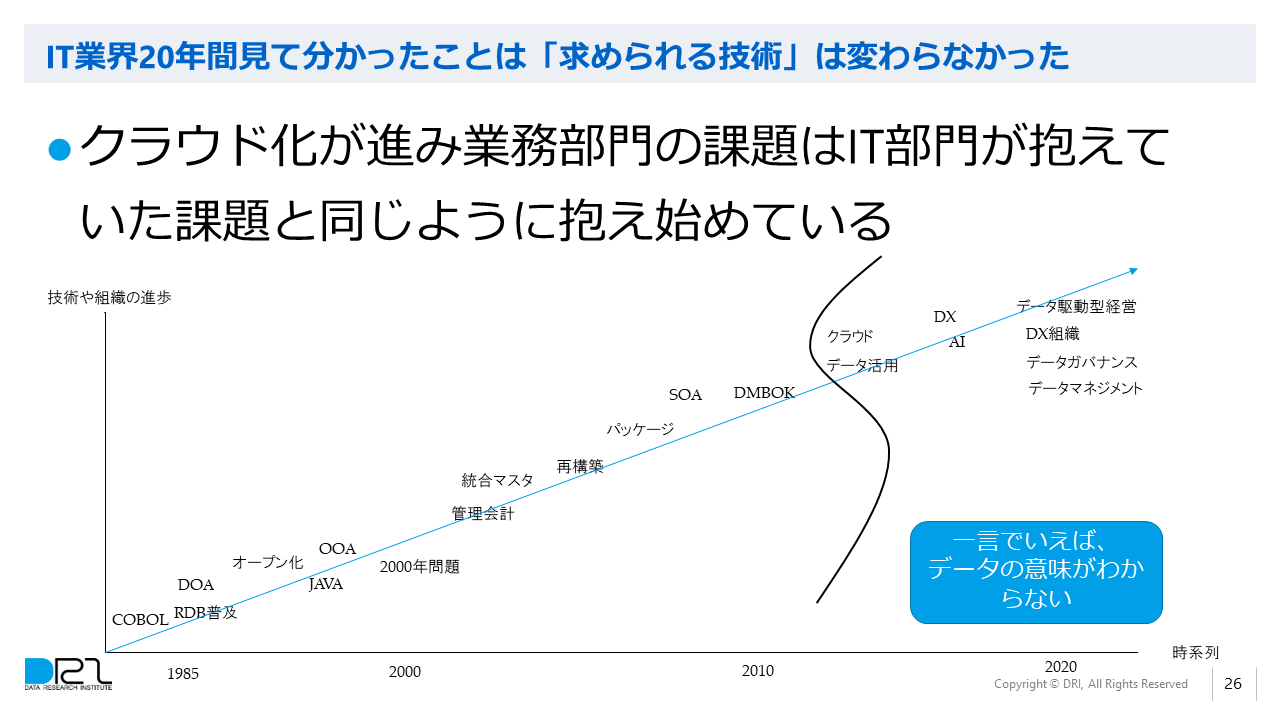

伊藤氏はセッションのまとめとして、約20年にわたりIT業界に関わってきた中で「これまでIT部門が抱えていた課題を、現在は業務部門も同じように抱えるようになってきていると感じる」と指摘した。その課題とは、端的に言えば「データの意味が理解できない」という問題だ。

背景には、技術面で、クラウドの普及やデータ活用への注目度の向上、さらにビジネス面で、DXなど「デジタル化」に対するニーズや期待の増大といった要因がある。以前には、主にIT部門だけが取り組んできた「データ」の課題に、業務部門も交えて全社的に取り組み、データをビジネスへ貢献する「資産」としてフルに活用しなければならない状況が生まれている。

「データマネジメントの取り組みは、ある意味で即効性に乏しいものであり、だからこそ人を育て、文化を変え、標準化を行うことを視野に入れつつ着実に進めていく必要がある。それによって、少しずつビジネスが“見える化”され、状況の変化へアジャイルに対応できるようになることで、データは“資産”として価値を生むようになる。それを理解し、工学的なアプローチに基づいて、データマネジメントについてのスキルやノウハウを生かせる人が、これからのデータ領域のコンサルタント、データ活用人材として重宝されるのではないだろうか」(伊藤氏)

プロテリアルが専門家と取り組むデータマネジメントの成果は?

最後のセッションに登壇したのは、プロテリアルの経営企画本部 データガバナンスグループでグループ長を務める大山賢治氏。同氏は、「ユーザー企業におけるデータ人材としてのキャリア設計」と「ユーザー企業視点で見るデータ活用の伴奏者に欠かせないポイント」について話した。

大山氏が所属する「プロテリアル」の以前の社名は「日立金属」である。1956年に日立グループの鉄鋼業・金属部門を統合し分社化した企業であり、2023年1月に旧社名より、現在の「プロテリアル」へ社名を変更している。企業ミッションは「質の量産(Make the best quality available to everyone)」であり、「独創的な技術と、製品・ビジネスプロセス・人に関する高い質の追求によって新たな価値を生みだし、世界の人々に広く提供していく」ことを事業目標に掲げている。

大山氏自身は、日立製作所の情報システムカンパニーに入社し、日立コンサルティングへの出向でITコンサルや事業開発系コンサルとしてキャリアを積んだ。その後、工場での現場改善・IoTプロジェクトに参加した後、事業企画に異動。2年3カ月の米国駐在を経て、現職を務める。

プロテリアルは「高機能材料」の分野で高い競争力のある技術を持つ素材メーカーとして、グローバルで高いプレゼンスを持ち、特に、産業インフラ、自動車、エレクトロニクス関連のマーケットで幅広く事業を展開している。取り扱う商品は、材質も形状もさまざまで、ビジネス面でも非常に多くの事業を、ひとつの企業体として運営している状況だ。

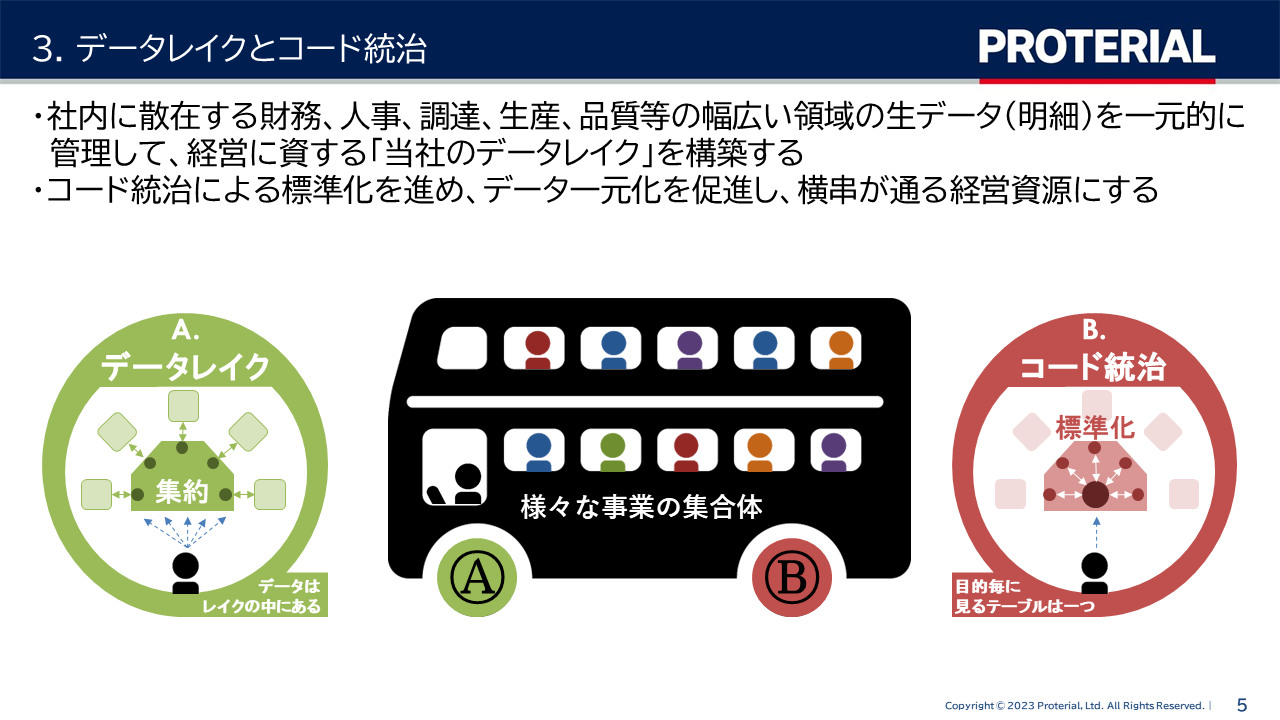

その中で、データを“第4の経営資源”として活用するために、まずは社内に散在する財務、人事、調達、生産、品質等、幅広い領域の生データを一元的に管理する“データレイク”を構築。その上で、コード統治による標準化を進め、各事業や組織の状況を横串で可視化できる環境を作り上げることに取り組んでいる。

プロテリアルでは、この取り組みを進めるにあたり、データ総研へ支援を依頼した。大山氏は、データの専門家であるデータ総研のサポートから得られた「3つの価値」として、

・社内のデータマネジメント体制を円滑に構築できる

・社内資料がプロフェッショナルな成果物に仕上がる

・打ち合わせを、進め方の軌道修正とアイデア創出の場にできる

を挙げる。それぞれの具体的な内容については、次の項で触れる。

「データ専門家の伴走」はユーザー企業のデータ人材育成を促進する

この取り組みは、当初、部門横断型のプロジェクト体制で進めていたという。しかし、「コード統制」と「データレイク拡充」の観点で、徐々に解決すべき課題が見えてきた。

コード統制については「責任の所在が不明確で、統制を効かせるための権限付与ができず、社内規定やルール作りが停滞する」、データレイクの拡充については「現在あるデータを集めて可視化した後に、精度向上を継続して、実用に耐えるレベルの仕組みとしていくことが難しい」といったことが、その具体的な内容だ。

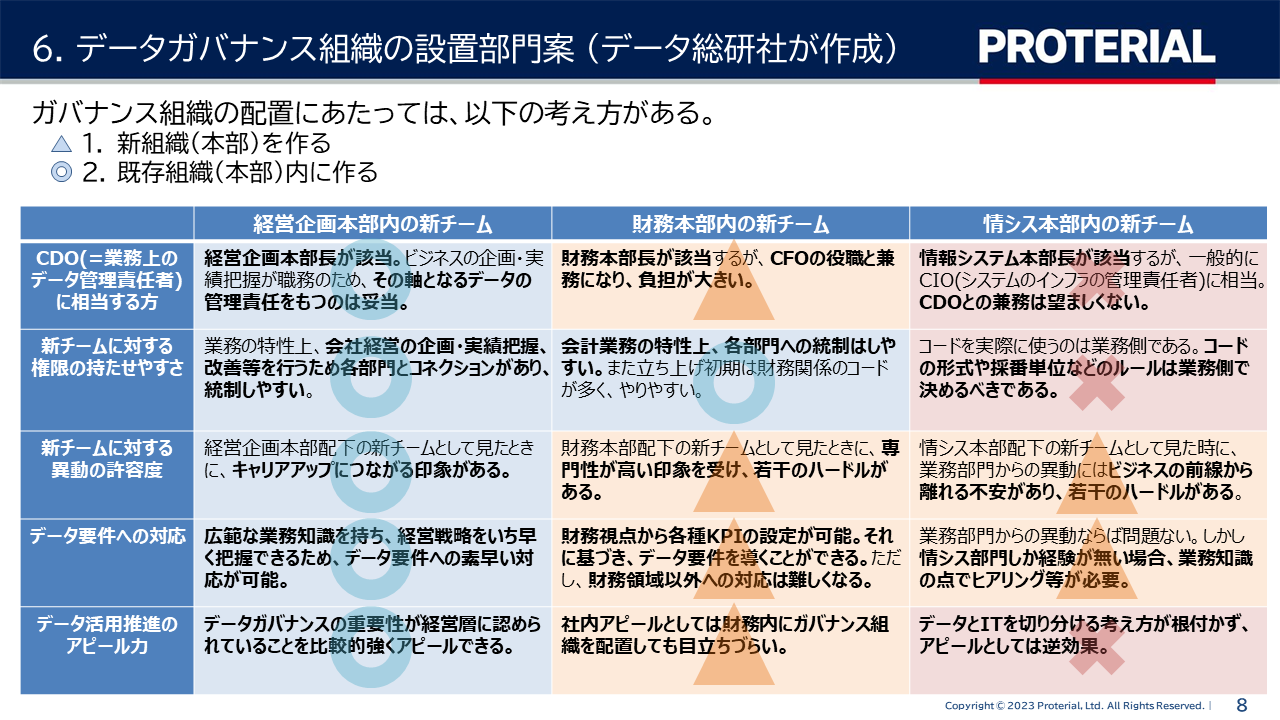

大山氏は、データ総研の助言を受けながら「メンバーの一部を経営企画本部に移し、データレイクに関する任務を持つ組織を設ける」ことを上申する。他の部門ではなく経営企画本部に、この組織を置く理由としては「連結経営の構想や経営層から近い立ち位置であること」「全社の中核的イメージの部門であること」「自部門がデータオーナーではなく中立的な立ち位置であること」などを挙げ、経営に理解を求めた。

「データガバナンス組織の設置先となる部門の案については、データ総研の支援を受けながら作成を行った。例えば“人を集める時の異動の許容度”といった視点は自分にはないもので、大変参考になった」(大山氏)

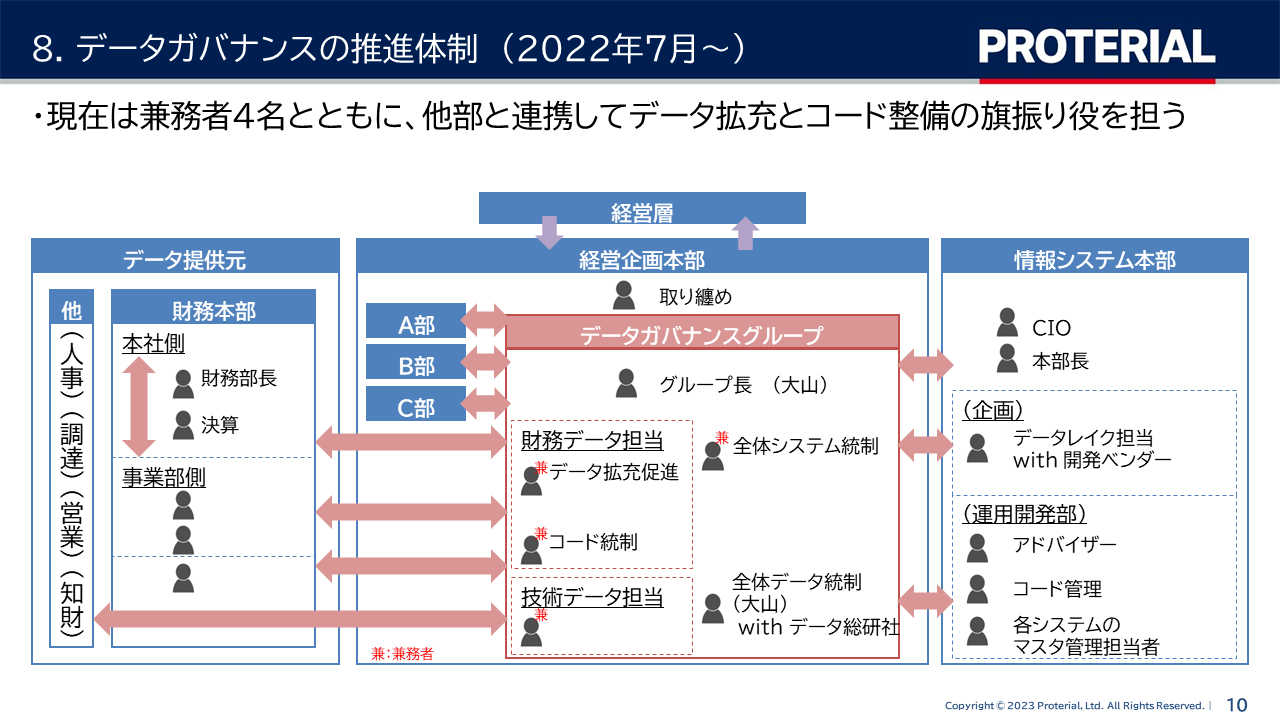

この案は認められ、2022年7月に「経営企画本部データガバナンスグループ」が発足する。現在、このグループは兼務者4人を含む体制で、他の部門と連携しながらデータ拡充とコード整備の環境構築を進めている。

「現状、自分以外の担当者には兼務が多いが、プロジェクトチームと異なり、任務を持ったグループとして進められるようになった点が大きな変化だ。また、情報システム本部には既存システムについてのノウハウ、有識者、コードが非常に多く存在しているので、別に会議体を組織し、密にコミュニケーションを取りながら取り組みを進めている」(大山氏)

さまざまな部門と連携しながらデータレイク構築とコード統制を進めて行く際には、方針書や規約、解説書といった「文書類」が重要な役割を果たす。その作成においても、データ総研のサポートが役立っているとする。

「各資料のあるべき構成、必要なコンテンツ、ページ構成などについて的確なアドバイスをもらっている。特に、草案作成前や完成直前に、客観的な視点を持つ専門家にレビューしてもらえることは、金額に換算できない価値だと感じている」(大山氏)

プロテリアルでは、財務、人事、調達向けのデータレイク開発と並行して、共通コードの関係性を把握するために「概念データモデル」を活用した。このモデルについては、データ総研に最初のバージョンを作成してもらい、その後は自社での修正や拡張を行っているという。

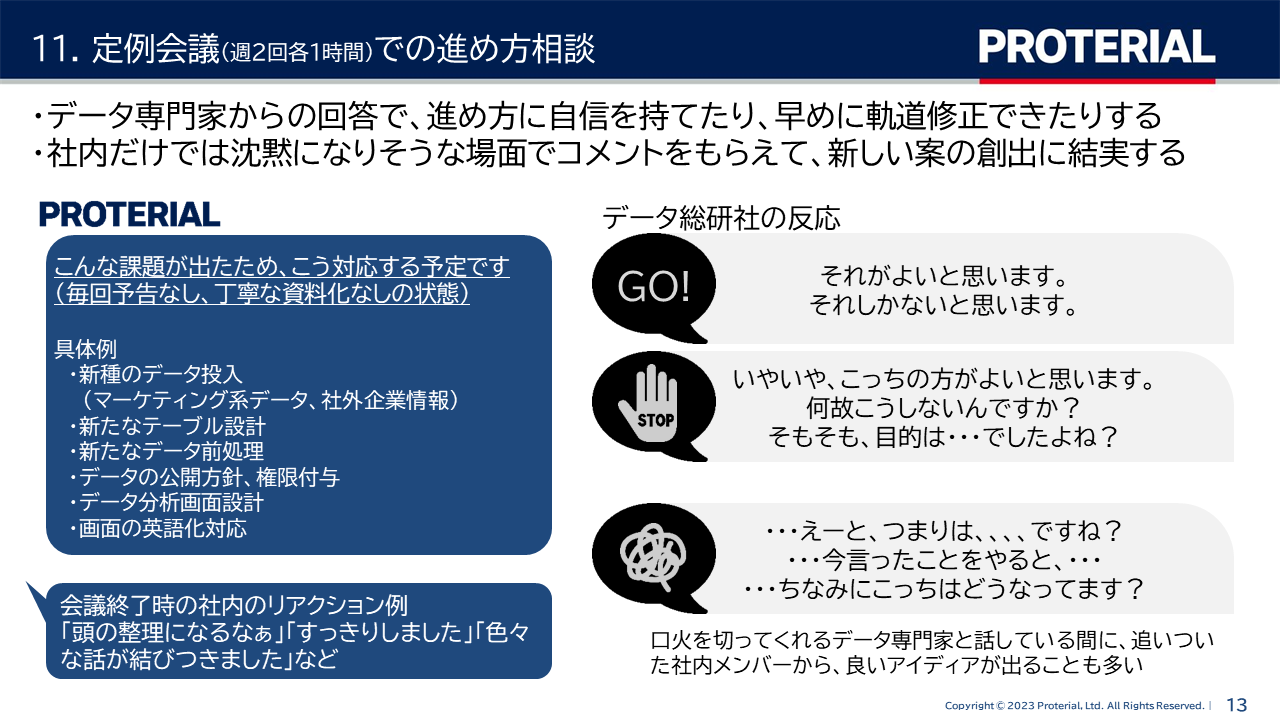

データガバナンスグループでは、週2回各1時間の「定例会議」を行っているが、この会議がデータ総研のアドバイスのおかげで、単なる進捗報告以上の場になっている。

「各作業の進め方について、会議でデータの専門家から助言を得ることで、自分たちで決めたことに自信を持てたり、問題が起こりそうな場合は早めに軌道修正できたりといったメリットがある」(大山氏)

また、データマネジメントの専門家ではない社内メンバーだけでは、議論がストップしてしまうような領域のテーマについても、データ総研のコメントを得て、議論が再開できたり、新しいアイデアの創出につながったりすることが多いという。

「データマネジメントの有識者であるデータ総研が、会議の相談役としての役割を果たしてくれている。会議で話しているうちに、メンバーから良いアイデアが出ることも多い。参加メンバーからも“会議の時間で頭の整理ができる”“議論が整理されてすっきりする”といった意見が出ている」(大山氏)

さらに、社内に詳しいメンバーがいない特定のテーマについて、データ総研へ情報収集や検討を依頼するケースもある。例えば、プロテリアルが利用しているマイクロソフトのプラットフォームやツールに関連して「マイクロソフトが公開している共通データモデルの概要を把握したい」といったリクエストを出したそうだ。

「議論の途中で、特定のテーマを深掘りしたいことも出てくるが、自社の人員だけではスピード感を持った対応が難しい。そうした時に、データの専門家に検討や整理を依頼することで、懸案や課題の長期停滞を避けられる。合わせて、回答から専門家のノウハウを自分たちのものとして吸収していくこともできる」(大山氏)

こうした取り組みを通じ、現在は、マイクロソフトの環境をフルに活用した仕組みを構築し、財務部門における損益分析、人事部門における人材管理、調達部門における購買単価の管理といった、経営課題の解決に資する「データ活用例」を具現化している。

「データレイクは“魔法の水晶玉”ではなく、企業が事業の現状を把握して打ち手を考えるための“三面鏡”のようなものだと思う。リアルタイムにデータを可視化することで、さまざまな角度から現状をリアルに捉えることができれば、間違った意思決定を避けることにつながる。より多くの社員が、データを武器に活躍し、高収益を実現できるような環境を作ってきたい。今回の取り組みを通じて“データ専門家の伴走”は、ユーザー企業のデータ人材育成を促進し、日本の産業全体を強くしていくために有益なものだと実感している」(大山氏)

データ人材としてのキャリアを確立し、活躍の幅を広げるために『実務で身につけるべきこと』とは