※本記事は、市谷聡啓氏の著書「デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー 組織のデジタル化から、分断を乗り越えて組織変革にたどりつくまで」(翔泳社刊)の一部を編集し、転載しています。

【前回の記事を読む】

DXとは何なのか

ジャーニーの出発地点の確認はここまでにしましょう。これから取り組んでいくDXという活動についてより具体的に捉えていくことにします。まずは、あらためて「DXとは何なのか」という問いから始めましょう。「DX」という言葉、概念自体をあまり好意的に受け止めていない人々もいるはずです。この言葉の得体のしれなさは、IT界隈でよく登場する「バズワード」に十分当てはまるところであり、敬遠したくなる雰囲気たっぷりです。

ただ、ここまでのとおり、日本企業の危機的な状況を突破していくためには、組織としての考え方と指針にあたる「組織文化」を変えることに踏み込んでいく必要があります。そのためには経営から現場まで、組織レベルとしての思考と行動の方向性の一致が不可欠です。こうした一致を生み出すための、共通目標・旗印となり得るのがDXという「機会」であり、そのためにこの言葉を「利用する」というスタンスを持って臨みたいところです。

DXという言葉が意味するところは、実際のところ何なのでしょうか。その定義が実は存在しています。スウェーデンのエリック・ストルターマン教授が2004年に「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念で生み出したのが始まりとされています。この定義自体は、「ITが社会の利便性をより高めていく」と捉えることができ、現代においては至極当然の内容と言えます。定義はあるものの言葉の利用にあたり、様々な人がそれぞれの意味を持たせた結果多義的になってしまい、DXを得体のしれない言葉に仕立てているという背景があります。

経済産業省が示したDX推進ガイドライン(2018年)(※17)では、DXの定義を以下のように示しています。

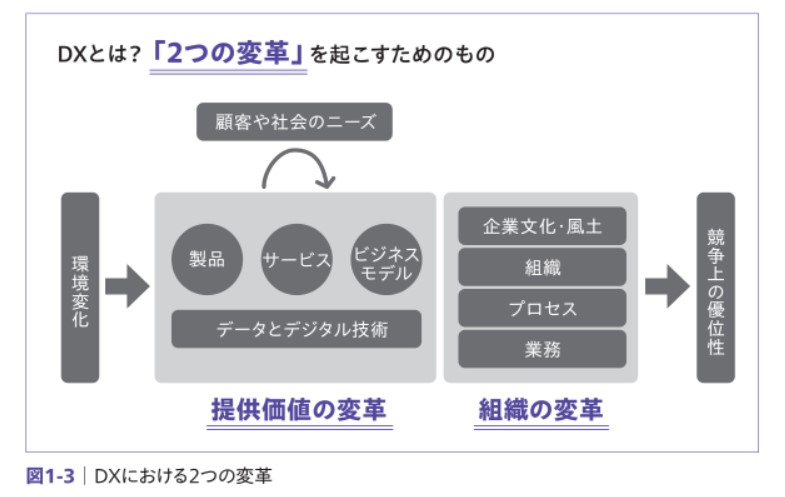

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

この定義は一文で構成されており、読み解きが必要になっています。図解したものが図1-3です。

「環境の変化」については、2020年に実に明確な破壊的変化がありました。もちろん、新型コロナウイルスによってもたらされた「コロナ禍」のことです。この感染症によって、人は非対面、非接触を、唐突に強いられるようになり、大きな混乱を迎えました。否応無しに環境の変化に対応せざるを得ない、その結果として業務のデジタル化、リモートワークの導入が進んだのは事実です。組織を取り巻く環境の変化とは、こうした「人に甚大な負の影響を与える状況の変化」だけではありません。むしろ、こうした行動変容をきっかけとして、人々の考え方や価値観自体が大きく変わっていく可能性があり、その変化の方向性は予測のつかないところです。ですから、今後とも「想定できない変化」への適応が組織には求められることになるわけです。

すなわち、DXとは単に「今現在の新しい技術を使ってサービスやビジネスを作りましょう」という話ではなく、変化に適応できる組織を目指し、その内部のあり方の変革を目指すものなのです。変化に適応できる組織だからこそ、その時々の状況に適した提供価値を顧客や社会に届けることができます。このように組織の考え方と行動自体を変えていくことがDXの本来の定義に織り込まれているのです。

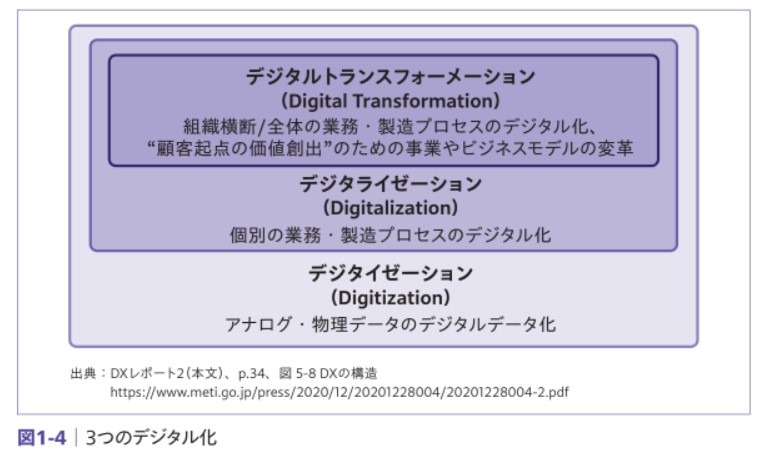

さらに、DXを段階的に捉える考え方があります。段階は、デジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションの3つです(※18)(図1-4)。

第1段階のデジタイゼーションとは、紙文書をはじめとしたアナログ、物理的な媒体をデジタルに置き換えるものです。何らかのツール・製品を導入して、紙のやりとりをなくすことで、大きな効率化が期待できるところです。

さらに進んで、第2段階のデジタライゼーションは、個別業務、プロセスのデジタル化にあたります。人力で行っていた業務を自動化するなど、デジタライゼーションもまた劇的な効率化をもたらす可能性があります。ただし、第1段階も第2段階も、先に述べた「提供価値の変革」までは及ばず、企業内のカイゼンに留まる状況と言えます。この段階までを指して、「DXを実践している」と胸を張るのはまだ早いというわけです。

第3段階に至って、本丸である「顧客に向けた新たな価値創造のための事業、ビジネスモデル変革」にたどり着きます。顧客にとっての新たな価値とは、これまでにはなかった新たな体験です。それは人力では到底できなかった個々の顧客に向けたパーソナライズされたサービス提供かもしれませんし、顧客のあらゆる行動データを総合して顧客の潜在的なニーズを満たすためのリコメンドになるかもしれません。そうした顧客体験を創り出すために、その礎となる第1段階、第2段階をいち早く進めることが期待されます。

DX1周目の敗北

さて、ここまでの話で官と民のかみ合わせもよく、DXに向けて一丸となって突き進んでいく姿が想像できるかもしれません。ところが、現実に組織を渡り歩いて垣間見えてくる様子は、そうした理想像からは遠い光景です。私が数十社の企業との関与から得たのは「日本のDX1周目(最初の周回)(※19)はすでに負けている」という感覚でした。

実はDXレポート2(※20)が提示する「DXはまったく進んでいない」という説を疑ってしまうくらい、多くの企業で関心が高まっており、それぞれの取り組みが始まっていると前線では感じていました。DXに関する指針、それは厚みのある計画書からアイデアレベルの内容まで濃淡はあるものの、各企業にはDXの名の下で思い描いている「絵(※21)」があります。

しかし、同時に文字通り、DXの「絵」はあるものの「実行」に移せていない、実行に移したところプロジェクトが火を噴いてしまう、という散々な状況が目に入ってくるのです。イメージ、戦略としては実に格好がよくても、肝心の実行についてはどういう体制で、どのような作戦で、いつどうなれば進めていけるのかが見えてこない。まさに、寓話一休さんに出てくる「屏風のトラ」のようなDXです。こうした事態が起きてしまうのは、やはりDXというワードが持つ得体の知れなさが影響していると考えられます。

「DXに対応した戦略」を創り出すために外部の支援者に丸投げしたり、世の中に転がっている「事例」を表面的になぞって生み出された「絵」は、組織の当事者が実行の算段を描けるようなものではなく、ゆえに実行できずに足踏みをしている。あるいは、実行に踏み切ったとしてもやはり十分な備え(具体的な作戦や体制)がなく、またはそもそも達成したいことがあいまいで、プロジェクトが破綻するという事態を迎えてしまうわけです。

一方、「絵」すらも描けていない場合もあります。DXの戦略がないということは、組織変革に向けた具体的な算段、取り掛かりがないということです。もちろん、何も始まることはありません。そうした状況でも「DXなんてバズワードだから」「デジタルは手段だから、それに引っ張られたくない」と、せっかくの変革の機会をふいにしてしまっている発言を聞くこともあります。

DXという言葉に振り回されてはいけませんが、この章で示したとおり、組織変革の旗印、組織内の共通認識を作るために利用する「機会」として認識するべきです。経営側からの現場を考えない一方的な打ち出しでもなく、現場での現場よがりなだけの活動でもなく、「組織が変わらなければこの先がない」という認識を経営と現場で揃えられる絶好のチャンスなのです。

だからこそ、「絵」は自分たちで描く必要があるのです。組織の外から見られても大丈夫なように、クールで綺麗な「絵」である必要はありません。そんなことよりも自分たちで見出した「次に向かう方向性」にあった組織の判断と現場活動を積み重ねていく。この組織判断と現場活動の一致を創り出せるかどうかがDXの成否を左右する最大の要因と見ています。

「絵」を描くのも、その絵を現実にしていくのも、難しい仕事だからといって外部に丸投げするようなものではありません。組織の変革そのものなのですから難しいのは当然です。それゆえに、DXとは段階的に組織をトランスフォームしていくジャーニーとなるのです。一気に派手な成果が得られるわけではありません。むしろ、その過程は実験を繰り返し、数々の試みから着実に学びを重ねていくための旅です。

この旅は、誰にとっての旅なのでしょうか。DXは経営の課題であると言われることがあります。確かに経営不在のDXはあり得ないでしょう。ですが、現実の変化を創り出していくのは仕事の現場、組織の前線です。だからこそ、経営と現場の方向性の一致が前提で、前者が欠ければ組織全体の活動にはならず、後者が欠ければ屏風にトラを描くことしかできないのです。DXとは、どこか遠くの先進的な組織がやるもの、あるいは組織の上層部だけで考えるもの、現場に丸投げしていれば勝手に進むもの、いずれでもありません。

では、どのようにして組織の一致を育みながら進めていくのか。次の章から旅に向けた一歩を踏み出すことにしましょう。

デジタルトランスフォーメーション・ジャーニー 組織のデジタル化から、分断を乗り越えて組織変革にたどりつくまで

注釈

※17 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx_guideline.pdf

※18 このあたりの定義も解釈者によってブレが出るところである。デジタライゼーションに、ビジネスモデル変革、価値創出の意味を持たせる場合もある。本書では、DXレポート2での定義を用いることとする。

※19 1周目は、DXへの最初の取り組みであり、多くの企業で「どこから始めるべきか」「どこに注力するべきか」「どう進めるか」など試行錯誤の周回となっている。やがて、取り組みが一巡し、2周目が始まる。そのとき、それまでの活動から学びが取り出せるかどうかが問われる。

※20 https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-2.pdf

※21 多くの場合プレゼンテーションツールで描かれたコンセプチュアルな資料。DXに関する業界等の概況や企業としての方針が描かれており、時間軸的なプランとしてロードマップも記載されている。頁数と紙面は濃密だが、どう実行していくかがない、あるいは弱い場合が多い。